经纬织韵:剪辑视角下的苏州丝绸文化传承

- 发布时间:2025-09-12 阅读:

- 来源:蒋羽澄

这个暑假,我参与了以“雅韵染九州,文脉灌云川”为主题的暑假社会实践活动,并负责苏州组的实践视频剪辑工作。我的主要任务包括:结合文案资料深入挖掘苏州丝绸的历史文化背景,查阅相关文献及网络资源以丰富视频内容;同时,根据拍摄小组提供的素材进行后期剪辑,包括筛选画面、调整节奏、配乐及制作视频封面。这项工作不仅考验我的剪辑技术,更让我在整理素材的过程中,对苏州丝绸的历史脉络、工艺特点及文化价值有了更深刻的理解。

面对拍摄组带回的大量素材——包括博物馆展品的特写、织造技艺的演示、同学们的实践互动以及专家访谈片段——我首先进行了分类整理。在筛选过程中,我特别注重选取最具代表性的镜头,如丝绸织机的运作细节、绣娘的精湛手法,以及同学们认真记录的瞬间。这些画面不仅展现了苏州丝绸的工艺之美,也体现了我们实践团队的专注与热情。

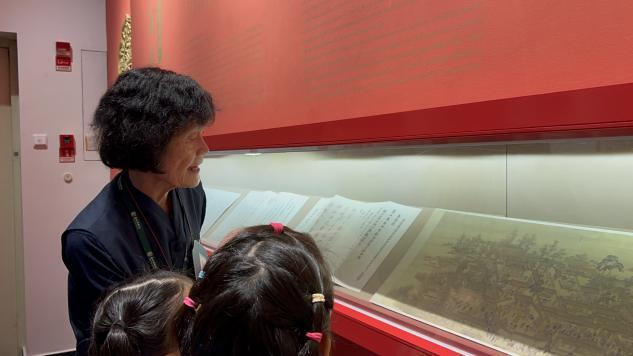

(图为实践成员线下参观照片 大学生网报通讯员 袁昳玮摄)

随后,我按照“历史溯源—工艺展示—现代传承”的逻辑结构编排视频内容,确保叙事流畅且富有层次感。例如,在介绍宋代缂丝技艺时,我搭配了博物馆的实物展品与动态演示,使观众能直观感受其“通经断纬”的独特工艺。同时,通过调整剪辑节奏,让历史厚重感与现代创新性形成对比,增强视频的观赏性。

(图为实践成员线下采访照片 大学生网报通讯员 周青山 张子安摄)

为了让视频更具专业性和感染力,我撰写了详细的解说文案,并确保其与画面紧密配合。例如,在介绍苏州丝绸的贸易历史时,我引用了古代文献记载,同时配以丝绸之路的地图动画和商队复原图,使抽象的历史更具象化。在采访环节,我精选了专家对非遗传承的见解,并辅以同学们实践操作的画面,形成“理论+实践”的呼应效果。此外,我还调整了配音的语速和停顿,使其与背景音乐、画面转场自然融合。例如,在讲述丝绸轻柔质感时,我放慢剪辑节奏,让观众能沉浸式欣赏织物的细腻纹理;而在介绍现代设计创新时,则采用快切手法,突出时尚与传统的碰撞。

为增强视频的江南韵味,我选择了苏州评弹《声声慢》作为背景音乐。这首曲子旋律婉转,吴侬软语的唱腔与丝绸的柔美特质相得益彰。在剪辑时,我注意控制音乐的音量起伏,确保解说清晰的同时,让评弹的悠扬曲调在关键画面(如织机运作、绣品展示)处自然流淌,营造出浓郁的苏州风情。

(图为视频剪辑成员线上剪辑画面)

这是我第二次负责社会实践的视频剪辑,相较于第一次,本次工作更加得心应手。无论是素材的取舍、节奏的掌控,还是音乐与画面的协调,我都能更精准地把握。更重要的是,通过这次剪辑,我不仅提升了技术能力,更深入了解了苏州丝绸的文化底蕴——从古老的织造智慧到当代的非遗传承,每一帧画面都让我对这项传统工艺多一分敬意。在“雅韵染九州,文脉灌云川”的实践中,我以剪辑为媒介,让苏州丝绸的故事被更多人看见,让历史的经纬在现代影像中延续生机。

(通讯员 蒋羽澄)

- 经纬织韵:剪辑视角下的苏州丝绸文化传承

- 2025-09-12

- 镜头里的黑陶传承,剪辑传递文化暖意

- 2025-09-12

- 珠算雅韵里,藏着贯通古今的文脉

- 2025-09-12

- 结艺寻根,绳结弥新

- 2025-09-12

- 溯龙山古韵日照,传千年黑土奇珍

- 2025-09-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台