多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

乘智慧医疗之浪,启健康中国新航

发布时间:2025-07-16 阅读: 一键复制网址

乘智慧医疗之浪,启健康中国新航

AI算法精准识别并标注病灶,国产PET-CT将全身扫描时间压缩至分钟级,载药微球实现对肿瘤细胞靶向狙击——这些原本看似遥不可及的医学技术,如今已在苏州大学附属第一医院影像科得以实际应用,成为日常诊疗工作重要部分。2025年7月5日至7月10日,苏州大学苏州医学院“影像新声代,研学科普进行时”实践团深入附一院放射科、超声科、核医学科、介入科四个影像科室,开展为期两周的研学实践。团队以“探政策落地、析技术变革、筑医患桥梁”为核心,在智慧医疗浪潮中探寻医学影像学的价值重塑与未来坐标。

技术迭代:智慧赋能,重塑诊疗格局

实践团首站探访放射科,深入体验了AI辅助技术从优化预约体验,到提升远程会诊效率,再到精准识别病变等广泛应用,以高效、精准的特性尽显智慧医疗效能。次日于超声科的研学中,王阿军主任展示了远程会诊系统如何借助网络通信技术,显著提升诊疗效率与基层服务能力。核医学科则介绍了国产联影PET-CT等新设备,在缩短全身扫描时间的同时降低了放射性药物用量,实现“更精准、更安全”的检查效果。介入科的载药微球靶向治疗技术,作为微创精准治疗的典范,在部分场景下可替代传统的外科手术治疗方式,将患者术后恢复所需时间大幅缩短,展现了技术革新对患者福祉的深远影响。

智能技术让诊疗系统仿佛“专科医生”,用精准与效率为生命护航。在“互联网+医疗健康”与医改政策的深度融合与有力推动下,技术的更新迭代正全方位推动影像医学从辅助诊断向诊疗一体化的核心领域迈进。

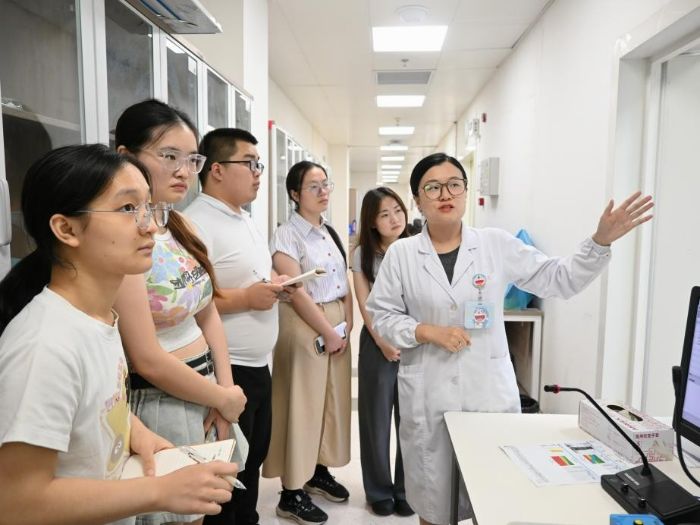

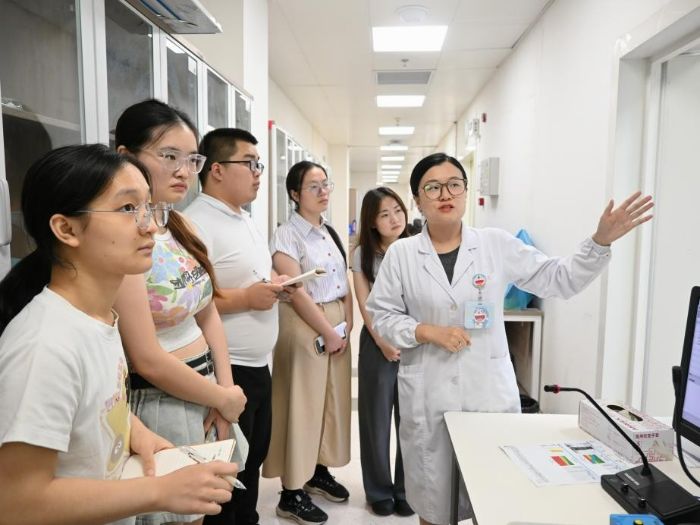

图为杨老师向实践团成员演示机器的操作方法。张语桐 供图

破冰认知:科学诠释,筑牢安全基石

面对公众对特定影像技术可能存有的疑虑,提升科学认知是关键。在核医学科,董佳佳老师针对团队成员普遍关切的辐射安全问题,用数据释疑:“一次PET/CT检查的辐射量仅约8毫西弗,远低于人体年安全限值。”她带领团队参观了铅玻璃防护观察窗、单向治疗通道及放射性药物专用储存间,层层防护体系让成员们直观感受到科技赋能下防护的精准化升级。“恐惧源于未知,数据带来安心,”成员黄菁菁在调研笔记中写道,“科学认知和专业防护是破除‘谈核色变’的关键。”对安全规范的严格执行和透明科普,是建立公众信任的重要基础。

图为 董老师介绍科室诊疗设备。 张语桐 摄

生命对话:铅衣之下,仁心温暖护航

技术的冰冷外壳下,涌动着医者仁心的暖流。在对介入科的探访中,团队成员深入病房,与一位肝癌患者进行了深度交流。患者分享了他从传统手术转向微创介入治疗的心路历程,特别提到:“每次术后,医生都会详细解释载药微球的作用原理和血管栓塞机制,疏导我们的情绪。正是这份耐心和清晰的沟通,筑起了我们对抗疾病的信心。”智能技术诊疗效能巨大,但患者对治疗的信任,终源于医生用专业素养与仁心搭建的沟通桥梁。这印证了“铅衣天使”们不仅精于毫厘之间的技术之舞,更以人文关怀守护着患者的希望与尊严。

图为团队成员随医生了解图像概况 张语桐 供图

未来坐标:夯实根基,驾驭智慧浪潮

在技术发展飞速的时代,各科室老师不约而同地为影像学子指明了未来方向——医生的临床思维不可替代。放射科叶爱华主任以“肺结节AI误诊案例”警示成员:“技术再先进,也无法替代医生的临床思维。算法仅提供参考,医生负责决断。”超声科赵彩明主任强调:“技术迭代虽快,却始终无法撼动医生临床思维的基石地位”,要求医学生“将扎实掌握解剖等基本功置于首位”。介入科医生们也指出,本科阶段核心是“打牢专业基础”,同时保持开放心态学习AI等多学科知识。核医学科邓胜明老师则以PET技术发展史为例,强调唯有持续学习前沿领域,才能在变革中掌握职业主动权。在AI时代,影像医生须终身学习,既要善用工具提升效率,更要守护临床思维的独立性。

图为叶主任为实践团成员解答疑问。张语桐 供图

本次“影像新声代,研学科普进行时”实践团暑期社会实践活动圆满落幕。通过零距离观察政策落地、技术瓶颈与医患生态,学子们对职业使命有了全新认知。不仅加深了影像医疗行业的理解,掌握了实用知识,更增强了对医学事业的认同感与社会责任感。未来,影像新生代将以更加饱满的热情投身医疗服务,以精湛技术为舟,以仁爱之心为舵,在智慧医疗的深海中开辟新航道,为推动“健康中国”建设贡献专业力量。

图为介入科活动合影。张语桐 供图

署名

团队名称:影像新声代,研学科普进行时

团队联系人:赵晨迪 联系方式:13739823732

指导老师:陈慧勤 胡玥

撰稿人:林逸翔

供图者:张语桐

审核通讯员:张语桐、赵晨迪

AI算法精准识别并标注病灶,国产PET-CT将全身扫描时间压缩至分钟级,载药微球实现对肿瘤细胞靶向狙击——这些原本看似遥不可及的医学技术,如今已在苏州大学附属第一医院影像科得以实际应用,成为日常诊疗工作重要部分。2025年7月5日至7月10日,苏州大学苏州医学院“影像新声代,研学科普进行时”实践团深入附一院放射科、超声科、核医学科、介入科四个影像科室,开展为期两周的研学实践。团队以“探政策落地、析技术变革、筑医患桥梁”为核心,在智慧医疗浪潮中探寻医学影像学的价值重塑与未来坐标。

技术迭代:智慧赋能,重塑诊疗格局

实践团首站探访放射科,深入体验了AI辅助技术从优化预约体验,到提升远程会诊效率,再到精准识别病变等广泛应用,以高效、精准的特性尽显智慧医疗效能。次日于超声科的研学中,王阿军主任展示了远程会诊系统如何借助网络通信技术,显著提升诊疗效率与基层服务能力。核医学科则介绍了国产联影PET-CT等新设备,在缩短全身扫描时间的同时降低了放射性药物用量,实现“更精准、更安全”的检查效果。介入科的载药微球靶向治疗技术,作为微创精准治疗的典范,在部分场景下可替代传统的外科手术治疗方式,将患者术后恢复所需时间大幅缩短,展现了技术革新对患者福祉的深远影响。

智能技术让诊疗系统仿佛“专科医生”,用精准与效率为生命护航。在“互联网+医疗健康”与医改政策的深度融合与有力推动下,技术的更新迭代正全方位推动影像医学从辅助诊断向诊疗一体化的核心领域迈进。

图为杨老师向实践团成员演示机器的操作方法。张语桐 供图

破冰认知:科学诠释,筑牢安全基石

面对公众对特定影像技术可能存有的疑虑,提升科学认知是关键。在核医学科,董佳佳老师针对团队成员普遍关切的辐射安全问题,用数据释疑:“一次PET/CT检查的辐射量仅约8毫西弗,远低于人体年安全限值。”她带领团队参观了铅玻璃防护观察窗、单向治疗通道及放射性药物专用储存间,层层防护体系让成员们直观感受到科技赋能下防护的精准化升级。“恐惧源于未知,数据带来安心,”成员黄菁菁在调研笔记中写道,“科学认知和专业防护是破除‘谈核色变’的关键。”对安全规范的严格执行和透明科普,是建立公众信任的重要基础。

图为 董老师介绍科室诊疗设备。 张语桐 摄

生命对话:铅衣之下,仁心温暖护航

技术的冰冷外壳下,涌动着医者仁心的暖流。在对介入科的探访中,团队成员深入病房,与一位肝癌患者进行了深度交流。患者分享了他从传统手术转向微创介入治疗的心路历程,特别提到:“每次术后,医生都会详细解释载药微球的作用原理和血管栓塞机制,疏导我们的情绪。正是这份耐心和清晰的沟通,筑起了我们对抗疾病的信心。”智能技术诊疗效能巨大,但患者对治疗的信任,终源于医生用专业素养与仁心搭建的沟通桥梁。这印证了“铅衣天使”们不仅精于毫厘之间的技术之舞,更以人文关怀守护着患者的希望与尊严。

图为团队成员随医生了解图像概况 张语桐 供图

未来坐标:夯实根基,驾驭智慧浪潮

在技术发展飞速的时代,各科室老师不约而同地为影像学子指明了未来方向——医生的临床思维不可替代。放射科叶爱华主任以“肺结节AI误诊案例”警示成员:“技术再先进,也无法替代医生的临床思维。算法仅提供参考,医生负责决断。”超声科赵彩明主任强调:“技术迭代虽快,却始终无法撼动医生临床思维的基石地位”,要求医学生“将扎实掌握解剖等基本功置于首位”。介入科医生们也指出,本科阶段核心是“打牢专业基础”,同时保持开放心态学习AI等多学科知识。核医学科邓胜明老师则以PET技术发展史为例,强调唯有持续学习前沿领域,才能在变革中掌握职业主动权。在AI时代,影像医生须终身学习,既要善用工具提升效率,更要守护临床思维的独立性。

图为叶主任为实践团成员解答疑问。张语桐 供图

本次“影像新声代,研学科普进行时”实践团暑期社会实践活动圆满落幕。通过零距离观察政策落地、技术瓶颈与医患生态,学子们对职业使命有了全新认知。不仅加深了影像医疗行业的理解,掌握了实用知识,更增强了对医学事业的认同感与社会责任感。未来,影像新生代将以更加饱满的热情投身医疗服务,以精湛技术为舟,以仁爱之心为舵,在智慧医疗的深海中开辟新航道,为推动“健康中国”建设贡献专业力量。

图为介入科活动合影。张语桐 供图

署名

团队名称:影像新声代,研学科普进行时

团队联系人:赵晨迪 联系方式:13739823732

指导老师:陈慧勤 胡玥

撰稿人:林逸翔

供图者:张语桐

审核通讯员:张语桐、赵晨迪

作者:林逸翔 来源:影像新声代,研学科普进行时

扫一扫 分享悦读

- 乘智慧医疗之浪,启健康中国新航

- 2025年7月5日至7月10日,苏州大学苏州医学院“影像新声代,研学科普进行时”实践团深入附一院放射科、超声科、核医学科、介入科四个影

- 07-16

- 巢湖学院旅游管理学院开展“溯淮军文化 绘净滩新貌”实践活动 串联文化传承与生态保护

- 文化传承与生态保护并重的当下,巢湖学院旅游管理学院组织学子赴巢湖姥山岛及周边区域,开展“溯淮军文化绘净滩新貌”社会实践活动,以

- 07-16

- 乐润童心,情暖石城—— 音乐学院 “信仰之乐” 志愿服务团赴石头城社区开展暑期实践活动

- 7月1日起,江苏第二师范学院音乐学院“信仰之乐・音爱润心”志愿服务团走进南京市鼓楼区石头城社区,为期11天的暑期实践活动为社

- 07-16

- 浙大城市学院法学院暑期实践队走进萧山欢潭村:解码五义文化基因,赋能乡村旅游新篇——以“千万

- 近日,浙大城市学院法学院章顺带领暑期社会实践团队赴萧山千年宋韵古村欢潭村,参与由市级文化特派员、国际文化旅游学院季靖副教授组织

- 07-16

- “支教传薪火,实践谱华章”——爱之传承暑期社会实践团拉开实践序幕

- 2025年7月15日,爱之传承暑期社会实践团顺利抵达明德小学,并成功召开首次全体工作会议,全面部署实践期间的各项任务安排。此次会议的

- 07-16

- 英声传述民企事,青心映照晋江魂——集美大学“用英语讲中国故事”实践队

- 7月9日,集美大学外国语学院实践队走进七匹狼集团,探访品牌魅力与拼搏精神,以英语讲述其发展故事,助力“晋江经验”与中国民企精神走

- 07-16

- 拒绝标签,探寻真相——宁大医学部学子这样走近校园“躺平族”

- 宁波大学医学部社会实践团“医心向甬”——在甬大学生调查队探究大学生“躺平”的现状、成因、影响及对策。

- 07-15

- 合工大学子探访金寨大湾村 感受红色热土的振兴力量

- 7月8日,合肥工业大学仪器科学与光电工程学院“循迹红茗,仪探大湾”团队深入大别山腹地的安徽金寨花石乡大湾村,聚焦当地红色基因传承

- 07-15

-

大学生三下乡投稿平台