甘肃庆阳的非物质文化遗产

“周祖旧邦,西部名城”甘肃庆阳坐落于世界上面积最大土层最深厚保存最完整的“天下黄土第一塬”——董志塬。提到庆阳,是高天厚土的悠远韵味;是“陇东粮仓”的悠悠麦香;是南梁革命根据地的革命红区;是子午岭的多姿神韵……一方水土养一方人,这片深厚的黄色土地上孕育了勤劳的人民也铸就了丰富悠久的民俗文化。其中庆阳香包、环县道情皮影、庆阳剪纸、庆阳唢呐以及窑洞营造技艺被列入非物质文化遗产名录。

1、 庆阳非物质文化遗产的介绍

(1) 庆阳香包

庆阳香包是甘肃庆阳的地方传统手工艺品,又称为“绌绌””耍活子”。它是按照剪纸的图样在丝绸布料上用彩色丝线绣出各种各样的图案,然后缝制成不同造型,内芯填充上丝绵和香料的刺绣品。庆阳香包多以原始图腾为主题,以历史纹饰为主要内容,其外形简单质朴,但不失美观和多样,给人一种原始的生机和蛮荒韵味。每当端午佳节,庆阳人民就会佩戴香包来祈福避祸,表现了人们对祈求福寿安康,爱情幸福以及对美好生活的憧憬与向往。

(二)环县道情皮影

“一口道尽千古事,双手挥舞百万兵。” 环县道情皮影是秦陇文化与周边族群文化相融合,古老的道情与皮影相结合的产物。相传产生于宋代,民间俗称“灯影戏”、“小戏”、“老道情”。它是采取“借灯、传影、配声”以演故事的手段,“集中华皮影之大成,撷当地道情曲艺之精华”融民间音乐、美术和口传文学为一体,成为当地人丰富文化生活和承担祭祀、还愿、节庆等习俗的综合艺术。

(三)庆阳剪纸

庆阳剪纸艺术源远流长,是以广大劳动妇女为创作主体的传统民间艺术活动形式。它有前塬和山川两种主要风格,山川剪纸造型古朴,剪法粗放,内容上沿袭了原始图腾的纹饰图样,其中蕴含着中华民族早期的文化艺术符号和阴阳哲学思想;前塬剪纸讲究工整对称,线条细腻流畅,作品以历史传统内容和生活装饰图案为主,现实性较强。庆阳剪纸显示出鲜明的艺术性、广泛的群众性和实用性,它反映着陇东农耕文化的人文历史特征,在文化交流中起着纽带作用。

(四)庆阳唢呐

庆阳唢呐又叫“陇东唢呐”,是一唢呐为主秦的民间吹打乐,距今有四百多年的历史,它于庆阳当地的民俗活动建立起了不可分割的血肉联系,每当娶媳嫁女、丧葬祭奠、乡村庙会、节庆典礼等民间活动为其助兴。唢呐从明朝传入陇东,就成为陇东人民抒发感情,呐喊生命,传承民间乐曲的一种基本的乐器。

(五)窑洞营造技艺

窑洞营造技艺是中国农耕文化发展中轨迹性的传统手工技艺之一,是中国北方住宿文明的源头,也是人与自然环境争与合的历史见证。位于庆阳市的董志塬是世界上黄土层最厚的地方,被誉为天下黄土第一厚,为营造窑洞提供了优良的自然条件。

2、 非遗传承现状随着时代的发展,人们的生活水平得到极大的改善,以及受市场经济和现代生活方式的冲击,原来的窑洞被大量废弃,在农村许多窑洞因长时间无人居住而坍塌,而与窑洞民居相随的剪纸艺术也逐渐消失,人们对剪纸的需求也逐渐减少,同时年轻人对古老的剪纸艺术缺乏兴趣,这两项非遗急需进行保护。民俗活动为庆阳唢呐提供耕植的土壤,为庆阳唢呐艺术提供了生存条件和发展空间,每当进行民俗活动时都会请来戏班子进行演奏。同时,一些唢呐技艺传承者和老艺术家尝试与不同演奏风格进行碰撞,大胆创新吸引着许多年轻人领略庆阳唢呐的魅力。可见当前唢呐处在一个较好的发展环境中。庆阳市被中国民俗协会命名为“香包刺绣之乡”,无论是在官方还是在民间,庆阳的香包民俗产业在不断的发展,每逢端午无论是在大城市还是在小街道,随处可见卖香包的摊位,在这个时候,香包收入已经在一些家庭中占据重要地位。

3、 对非遗文化传承的建议(1) 增强公众对传统文化的认知与兴趣,提高非遗的知名度和影响力。例如,让皮影,剪纸走进校园,开设兴趣课堂让更多的学生走进了解这些非物质文化遗产,引导学生亲身参与到民俗文化中去。利用网络做好宣传工作,加强非遗的宣传和推广,吸引更多年轻人为非遗传承注入新的活力与血液。

(2) 通过数字化推广与保护家乡及周边的非遗,我们可以将传统文化与现代社会有机结合,致力于推动非遗传统技艺的传承与发展。借助于发达的科技水平实现非遗文化的数字保存与记录,让远在千里之外的人也能近距离与非物质文化“近距离交流”。

(3) 加强政策和资金投入,增加对传承人的补贴。对非遗和非遗传承人进行政策和资金上的保障和支持。

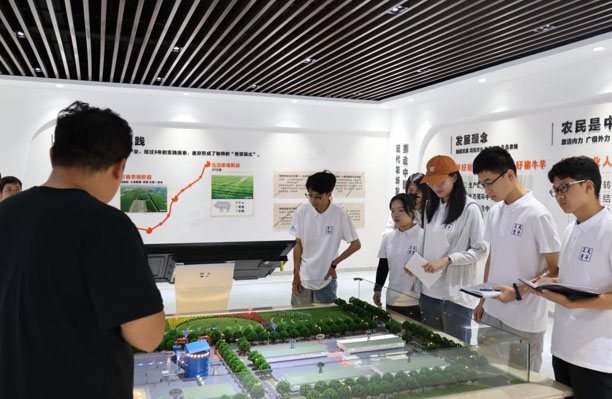

- 探寻农业现代化之路第三站——上风上水上齐河,化农化型化乾

- 目前,赵官镇紧追浙江省步伐,通过硬化街巷胡同25.8万平、栽种各类绿化苗木20万余株、打造美丽庭院1064户、实施污水一体化旱厕改造278

- 09-04

- 让留守的花朵在阳光下绽放

- 中南大学童心护航团三下乡关爱留守儿童

- 09-04

- 推进废旧物资重利用,倡导绿色低碳新生活

- 建立健全完善的废旧物资循环利用体系,对提高资源循环利用水平、提升资源安全保障能力,助力实现碳达峰、碳中和目标,促进生态文明建设

- 09-04

- 甘肃庆阳的非物质文化遗产

- “周祖旧邦,西部名城”甘肃庆阳坐落于世界上面积最大土层最深厚保存最完整的“天下黄土第一塬”—&mda

- 09-04

- SPQ 八闽寻踪实践小队中期小结

- 中期总结

- 09-04

- 关爱“城市的蒲公英”

- 南航学子走入清安社区为小朋友们讲授课程

- 09-04

- 推进废旧物资重利用,倡导绿色低碳新生活 ——关于废旧物资

- 废旧物资循环利用体系建设是城市生活垃圾处理体系建设的重要组成部分,是实现垃圾减量化、资源化的重要手段,对促进绿色低碳发展、助力

- 09-03

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台