多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青山绿水间,石榴花开别样红——记新疆叶城县棋盘乡13村党支部书记陈熙的八年坚守

发布时间:2025-07-20 阅读: 一键复制网址

(通讯员:刘刚 熊琰 陈珈贝)盛夏的昆仑北麓,云杉挺拔,松涛如浪。在叶城县棋盘乡13村幽深的峡谷间,一条新修的栈道蜿蜒而上,尽头是飞瀑击石的壮景。一位肤色黝黑的中年汉子正用流利的维吾尔语与牧民热合曼比划着旅游标识牌的位置,转身又用普通话叮嘱施工队加固护栏——他就是被村民唤作“大山儿子”的村支书陈熙。这位被游客误认为“援疆干部”的汉子,实则是扎根边疆的“疆二代”,其父正是六十年前西出阳关的第一批支疆工作者。

“沟壑纵横处,藏着翡翠秘境。”陈熙抚摸着岩壁上的苔藓感慨。八年前初任书记时,他徒步丈量全村37道山梁,发现13村虽坐拥雪峰、森林、飞瀑,村民人均年收入却不足3000元。“捧着金饭碗要饭?”他在村民大会上拍案而起,“咱得让青山绿水变金山银山!”

开发旅游的艰辛超乎想象。首批栈道修建时,二十多头毛驴驮着水泥攀爬陡坡,蹄掌在岩壁上磨出血痕;为说服老人搬迁牧道,他带着馕饼住进毡房,用维语讲透“路通财通”的道理;资金短缺时,他抵押自家果园贷款补缺口。如今,景区停车场停满旅游车辆,帐篷营地夜夜篝火不熄。村民阿依古丽家的民宿今年已接待游客百余位:“陈书记带我们修的不仅是路,更是致富桥!”

八年淬炼石榴红

脱贫攻坚战役中,陈熙在险峻山路上磨破十余双胶鞋。最艰难时,他带领党员突击队顶着暴雪转移牲畜,冻伤的手指至今留有疤痕。“‘民族团结一家亲’不是口号,”他指着村委会墙上的“结亲图”——24名党员干部与118户村民结对帮扶,从牛羊防疫到果树嫁接,技术能手随叫随到。

为深化文旅融合,他与重庆对外经贸学院“非遗十二木卡姆”乡村振兴实践团相联,引入创新理念。通过文化宣传、非遗故事讲解、线上推广等方式,让千年乐舞成为景区文化名片。热瓦甫琴声里,游客与村民共跳麦西来甫,山货集市上月售野蘑菇千斤,绣娘合作社的艾德莱斯绸腰包畅销全网。去年全村旅游收入突破200万元,昔日的“石头缝里刨食”变成“家门口端金碗”。

石榴籽里的家国情

问及坚守缘由,陈熙幽默一笑:“走不了嘛!新疆的瓜果甜透心,乡亲们的抓饭暖胃更暖心。”但提及女儿,铁汉眼角泛红。女儿高考时他在洪水中抢修景区栈桥,只能托人捎去一袋巴旦木。如今女儿在大学攻读审计学,视频通话时总说:“爸,毕业后我回来帮您!游客都说咱家风景像仙境呢!”

夕阳染红山峦,陈熙站在观景台眺望:新栽的千株石榴树苗正吐新绿,山脚下传来孩子们诵读《沁园春·雪》的清脆童音。“你看这石榴籽,”他掰开果实轻声道,“抱得多紧!我们干部就是那层红皮,要把各族乡亲紧紧裹在一起,共守一片蓝天,同走致富路!”

(图为实践团访谈陈书记的图片)

群众感言

“陈书记把心种在了昆仑山!”老牧民吐尔逊·买买提抚摸着新修的柏油路感慨。在村委会文化墙上,重庆对外经贸学院学生与村民共跳十二木卡姆的合影格外醒目。“木卡姆的琴弦连起了天山与长江,”带队教师刘刚表示,“当非遗韵律在山谷回荡时,我们真正读懂了‘各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起’的深意。”

(图为陈书记与实践团成员及村民的合影)

疆二代的山河情“沟壑纵横处,藏着翡翠秘境。”陈熙抚摸着岩壁上的苔藓感慨。八年前初任书记时,他徒步丈量全村37道山梁,发现13村虽坐拥雪峰、森林、飞瀑,村民人均年收入却不足3000元。“捧着金饭碗要饭?”他在村民大会上拍案而起,“咱得让青山绿水变金山银山!”

开发旅游的艰辛超乎想象。首批栈道修建时,二十多头毛驴驮着水泥攀爬陡坡,蹄掌在岩壁上磨出血痕;为说服老人搬迁牧道,他带着馕饼住进毡房,用维语讲透“路通财通”的道理;资金短缺时,他抵押自家果园贷款补缺口。如今,景区停车场停满旅游车辆,帐篷营地夜夜篝火不熄。村民阿依古丽家的民宿今年已接待游客百余位:“陈书记带我们修的不仅是路,更是致富桥!”

八年淬炼石榴红

脱贫攻坚战役中,陈熙在险峻山路上磨破十余双胶鞋。最艰难时,他带领党员突击队顶着暴雪转移牲畜,冻伤的手指至今留有疤痕。“‘民族团结一家亲’不是口号,”他指着村委会墙上的“结亲图”——24名党员干部与118户村民结对帮扶,从牛羊防疫到果树嫁接,技术能手随叫随到。

为深化文旅融合,他与重庆对外经贸学院“非遗十二木卡姆”乡村振兴实践团相联,引入创新理念。通过文化宣传、非遗故事讲解、线上推广等方式,让千年乐舞成为景区文化名片。热瓦甫琴声里,游客与村民共跳麦西来甫,山货集市上月售野蘑菇千斤,绣娘合作社的艾德莱斯绸腰包畅销全网。去年全村旅游收入突破200万元,昔日的“石头缝里刨食”变成“家门口端金碗”。

石榴籽里的家国情

问及坚守缘由,陈熙幽默一笑:“走不了嘛!新疆的瓜果甜透心,乡亲们的抓饭暖胃更暖心。”但提及女儿,铁汉眼角泛红。女儿高考时他在洪水中抢修景区栈桥,只能托人捎去一袋巴旦木。如今女儿在大学攻读审计学,视频通话时总说:“爸,毕业后我回来帮您!游客都说咱家风景像仙境呢!”

夕阳染红山峦,陈熙站在观景台眺望:新栽的千株石榴树苗正吐新绿,山脚下传来孩子们诵读《沁园春·雪》的清脆童音。“你看这石榴籽,”他掰开果实轻声道,“抱得多紧!我们干部就是那层红皮,要把各族乡亲紧紧裹在一起,共守一片蓝天,同走致富路!”

(图为实践团访谈陈书记的图片)

群众感言

“陈书记把心种在了昆仑山!”老牧民吐尔逊·买买提抚摸着新修的柏油路感慨。在村委会文化墙上,重庆对外经贸学院学生与村民共跳十二木卡姆的合影格外醒目。“木卡姆的琴弦连起了天山与长江,”带队教师刘刚表示,“当非遗韵律在山谷回荡时,我们真正读懂了‘各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起’的深意。”

作者:刘刚 熊琰 陈珈贝 来源:“非遗十二木卡姆引领致富兴疆路”乡村振兴实践团

扫一扫 分享悦读

- 青山绿水间,石榴花开别样红——记新疆叶城县棋盘乡13村党支部书记陈熙的八年坚守

- 盛夏的昆仑北麓,云杉挺拔,松涛如浪。在叶城县棋盘乡13村幽深的峡谷间,一条新修的栈道蜿蜒而上,尽头是飞瀑击石的壮景。

- 07-20

- 银发康养进乡镇,运动科普暖人心——巢湖学院银发康养服务团走进散兵

- 2025年7月,巢湖学院体育学院银发康养服务团在指导教师杜锐的带领下深入散兵镇养老服务中心,开展运动康养知识科普活动。

- 07-20

- “群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

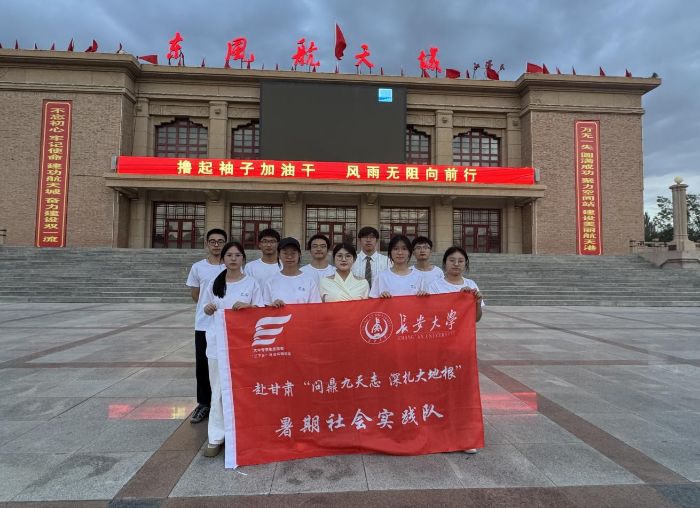

- 长安大学实践队走进东风航天城:在星辰轨迹中读懂红色传承

- 07-20

- 成都理工大学“籽耘边疆”团队走进新疆 科普活动点亮童心

- 7月15日,成都理工大学“籽耕边疆”社会实践团队走进新疆加尕斯台镇加尕斯台村,为当地28名小学生带来了一场生动的地球科学科普课。

- 07-20

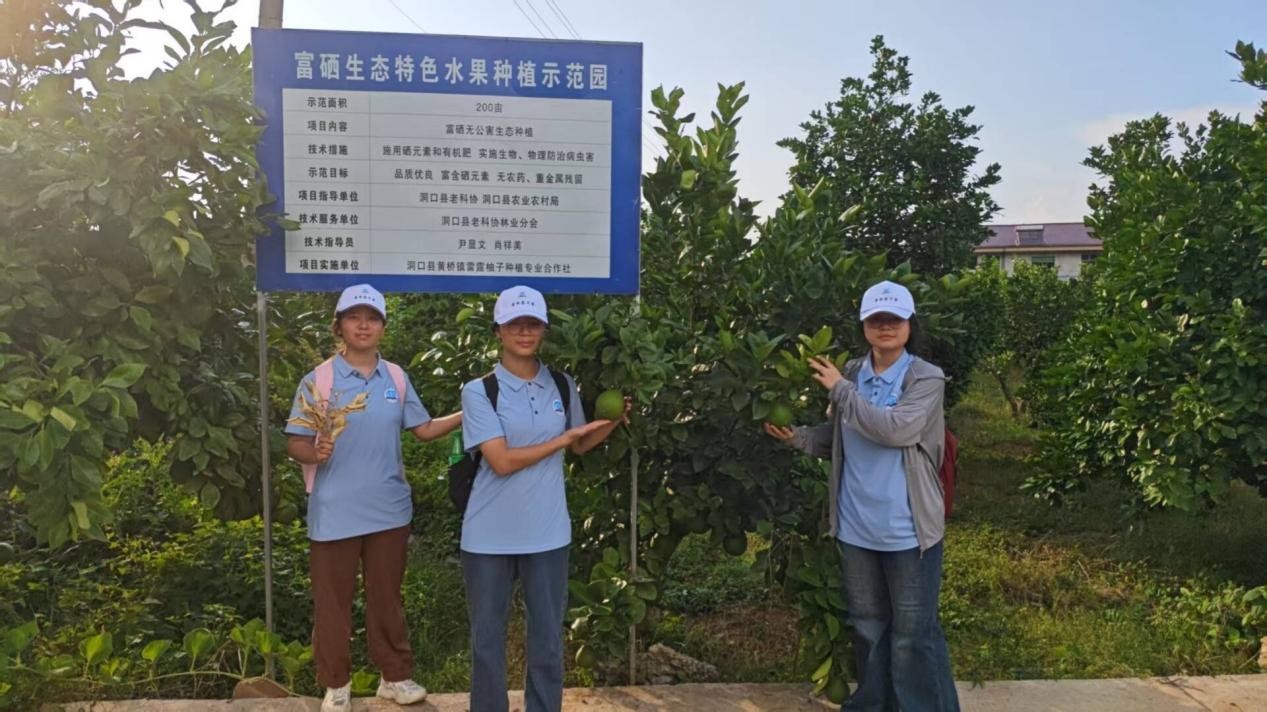

- 蜜柚缀雪峰,果香连城乡

- 07-20

- “童”传红色韵,“柚”续赤子情

- 邵阳学院赴邵阳市洞口县黄桥镇三角村助力雪峰蜜柚产业振兴实践调研服务团开展以“传承红色基因,赓续精神血脉”为主题的红色文化课堂

- 07-20

- 共忆峥嵘岁月,触摸红色岁月

- 07-20

- 以语为桥连课堂 以行暖乡助振兴

- 07-20

-

大学生三下乡投稿平台