以语为桥连课堂 以行暖乡助振兴

七月的沧源勐董镇永和新村,晨露未晞。玉溪师范学院马克思主义学院“四只耳朵”青年推普团的成员们,已将普通话化作知识与温暖的载体,在边疆村寨书写“推普助力振兴”的日常。7月19日,团队以课堂筑阵地、入户伸触角,让语言赋能与民生关怀交融共进。

推普课堂:知识与情怀在方言转译中生长

推普课堂打破“单一语言教学框架,将法治、安全、文化与实践拧成一股绳。普法环节里,“红色故事问答”点燃孩子们的热情——当被问及《国歌法》知识时,佤族孩子用普通话抢答的声音,在教室格外清亮;珍爱生命课上,防溺水动作演示让小手们踊跃模仿,毒品危害的案例讲解里,沉默的眼神藏着触动。

三生教育与体育游戏无缝衔接,在“老狼老狼几点了”的笑声中,运动知识随普通话自然流淌;最动人的是文化融创环节:双语共念“我爱中国”时,民族语言与普通话交织的声浪里,家国情怀悄然生长;“以语助乡”课堂上,孩子们用普通话描述家乡竹楼、米干,镜头记录下的不仅是村寨风光,更是方言转译后的文化自信。几何图形课收尾时,画着国旗图案的作业纸上,方方正正的汉字与图形相映——知识与热爱,都借普通话扎了根。

调研走访:延伸触角,以行践诺厚植民生温度

清晨的入户行动,是推普工作向民生领域的自然延伸。团队推广“语博”APP搭建数字学习桥梁,助力村民突破时空壁垒提升语言能力;同步开展“送温暖”活动,在方言与普通话的交织对话中,为村民送去生活物资与关怀。从文化赋能到民生关切,普通话不再是孤立的语言符号,而是连接城乡资源、传递情感温度的纽带,让推普工作真正嵌入乡村发展肌理。

当日实践中,推普团以课堂为核心阵地深耕文化传承,以调研为延伸触角厚植民生关怀,让普通话成为激活乡村振兴的“文化密码”。这场边疆青春实践,既沉淀着知识传播的厚度,更彰显着青年担当的力度。未来,团队将继续以语为犁,深耕边疆沃土,让推普之花在乡村振兴的壮阔图景中持续绽放。

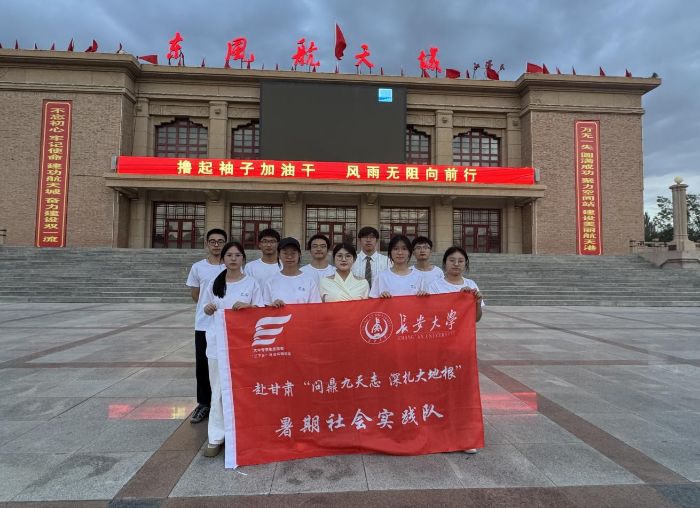

- “群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

- 长安大学实践队走进东风航天城:在星辰轨迹中读懂红色传承

- 07-20

- 成都理工大学“籽耘边疆”团队走进新疆 科普活动点亮童心

- 7月15日,成都理工大学“籽耕边疆”社会实践团队走进新疆加尕斯台镇加尕斯台村,为当地28名小学生带来了一场生动的地球科学科普课。

- 07-20

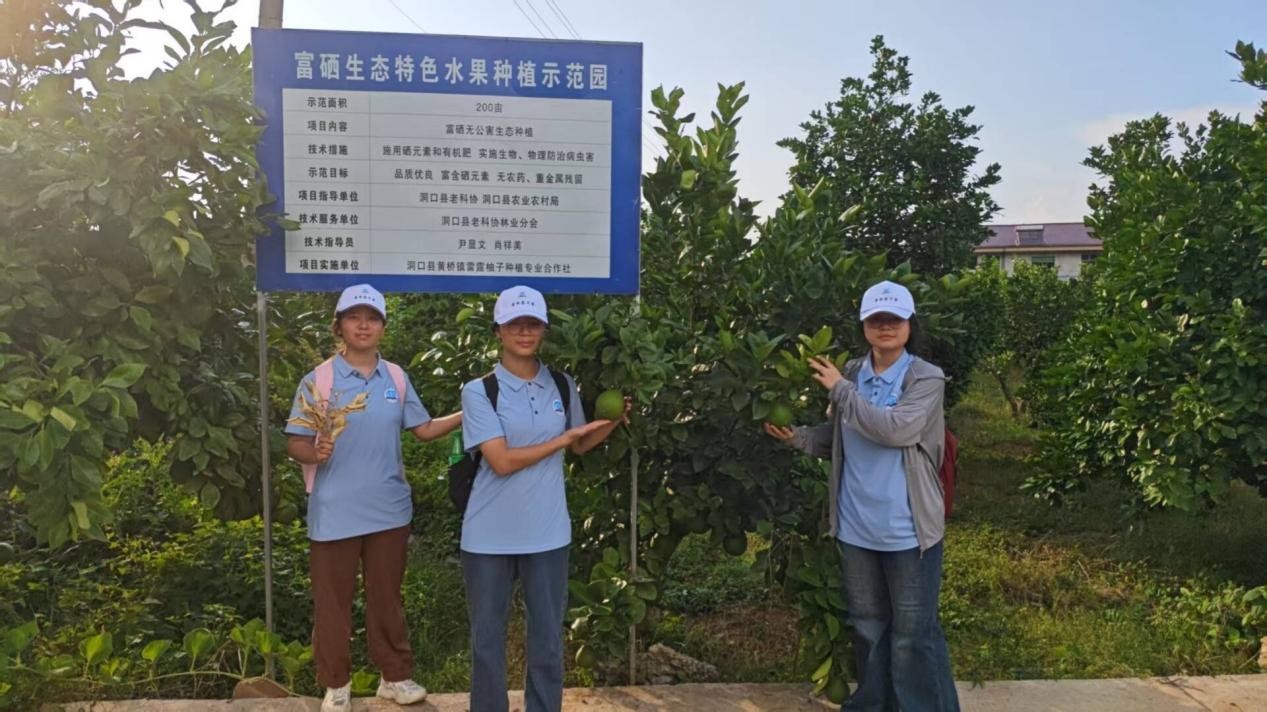

- 蜜柚缀雪峰,果香连城乡

- 07-20

- “童”传红色韵,“柚”续赤子情

- 邵阳学院赴邵阳市洞口县黄桥镇三角村助力雪峰蜜柚产业振兴实践调研服务团开展以“传承红色基因,赓续精神血脉”为主题的红色文化课堂

- 07-20

- 共忆峥嵘岁月,触摸红色岁月

- 07-20

- 以语为桥连课堂 以行暖乡助振兴

- 07-20

- 郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴

- 关于郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴的活动新闻稿

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台