“群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

“群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

——长安大学实践队走进东风航天城:在星辰轨迹中读懂红色传承

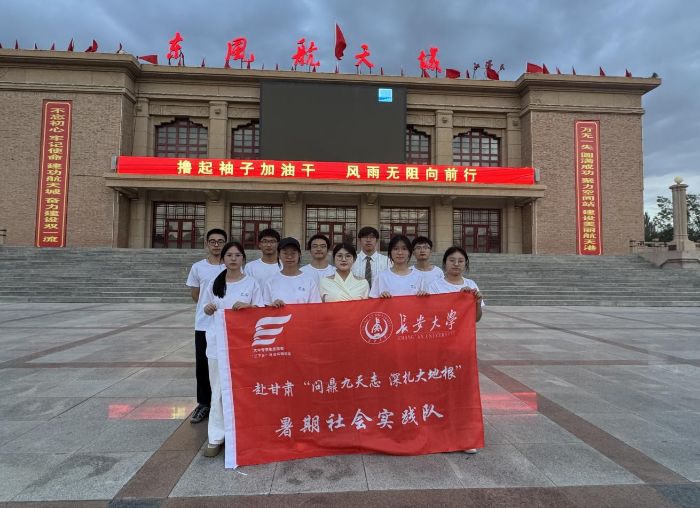

戈壁风沙掠过东风航天城的发射架,回响着中国航天人微茫造炬的声声呐喊。2025年7月19日,长安大学“追寻航天足迹·践行强国精神”暑期社会实践队的身影,深入这片承载着中国航天记忆的土地。从晨光中的发射中心到暮色里的历史展览馆,队员们以脚步丈量征程,在与实物、史料的对话中,解码“两弹一星”精神、载人航天精神与东风精神的红色基因。

团队合影

发射架前:钢铁铸就的东风印记

清晨的阳光洒满酒泉卫星发射中心,发射架与矗立的火箭在戈壁滩上构成壮阔图景。箭体表层的隔热瓦如铠甲缀片,尾焰喷口的焦痕犹带苍穹印记,无声彰显着突破天际的力量。

讲解员指向箭体关键部位介绍:“这里的密封技术曾面临长时间攻关,科研团队扎根现场、连续奋战,最终实现技术突破。”队员们凑近观察箭体细节,许久后抬头,又驻足凝望着发射架,“‘神舟系列’的研制,实现了核心技术自主可控,背后是一代代航天人‘把论文写在祖国大地上’的坚守。”讲解员缓缓补充。发射架下的水泥地,深浅不一的辙痕如时光刻度,从“神舟五号”到“神舟二十号”,印刻着中国航天的进阶之路。队员们循迹而行,风过耳畔,恍若百年回响。“器物有形,精神无界。”这戈壁上的每寸土地,都浸透着“扎根戈壁,默默奉献”的东风魂。

队员在发射架前驻足观望

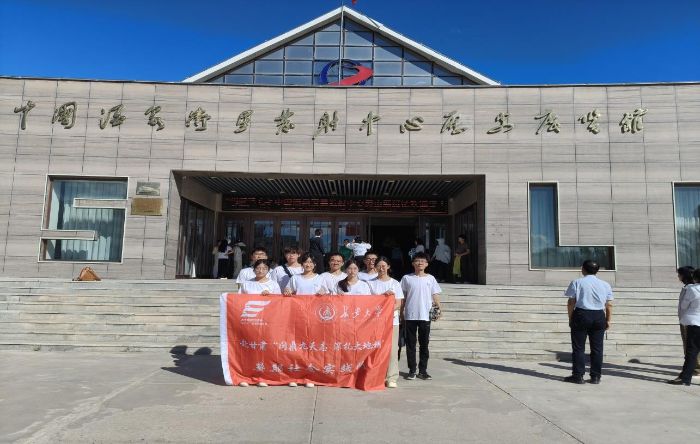

展览馆内:史料中的精神传承

午后的阳光斜斜切入中国酒泉卫星发射中心历史展览馆,在泛黄的文件和斑驳的实物上投下光影。玻璃展柜里,一块“东方红一号”卫星的残骸静静躺着,表面的烧灼痕迹如同一幅抽象画,记录着1970年那场震撼世界的升空。

“当时没有计算机,轨道参数全靠算盘一遍遍算。”讲解员指向旁边的一张老照片——一群科研人员围着算盘推演,窗外是茫茫戈壁。队员们俯身细看照片中泛黄的演算纸,上面的公式密密麻麻,边缘已被反复翻阅磨出毛边。“这就是‘两弹一星’精神里的‘艰苦奋斗’”

“群英璀璨耀星空”:在“功勋人物”展区,聂荣臻将军的手稿格外醒目。“搞航天,就是要把骨头扎进戈壁里。”这句话力透纸背。不远处,钱学森教授归国时的文件静静陈列,仿佛在诉说着“特别能吃苦,特别能奋斗”的两弹一星精神的活的灵魂。

一面墙上,数百张黑白照片组成“航天人”群像:有的在帐篷里绘制图纸,有的在戈壁滩上搭建发射塔,有的抱着仪器在风雪中前行。“一位位航天人犹如瀚海明珠,出身弱水,映彻夜空”讲解员的声音低沉,“这就是‘东风精神’:扎根大漠,默默奉献。”队员们站在墙前,目光扫过那些年轻或苍老的面孔,仿佛听见了半个多世纪来,风沙与理想碰撞的余音,袅袅不绝……

实践队进入展览馆参观

“倚天铸剑凌云志,惊雷滚滚震敌顽”。此次实践不仅是一次对航天成就的巡礼,更是一场与红色精神的对话。队员们的笔记本上赫然写着:“两弹一星”精神是绝境中的突围,载人航天精神是征途上的精进,东风精神是平凡里的坚守——三者共同构成共产党人精神谱系中闪耀的航天篇章。

戈壁的风仍在吹,带着历史的呢喃,也带着未来的期许。实践队的身影远去了,但他们带走的,是比任何纪念品都珍贵的精神火种——他们将以航天先辈为榜样,把精神内核转化为奋进力量,在强国建设、民族复兴的征程中勇毅前行。这火种,终将在强国建设的征程中,燃成燎原之势。

供图供稿|长安大学“追寻航天足迹·践行强国精神”暑期社会实践队

- “群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

- 长安大学实践队走进东风航天城:在星辰轨迹中读懂红色传承

- 07-20

- 郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴

- 关于郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴的活动新闻稿

- 07-19

- 【青春“三下乡”|漆扇摇出非遗清凉,湖工商学子为响溪村儿童筑牢防溺水“安全堤”】

- “实践团成员龚焕粤演示漆扇制作技法,孩子们正将调配好的大漆滴入水面。背景可见防溺水海报与救生模型,非遗体验与安全教育同步开展。

- 07-19

- 七彩阳光实践团助力"百千万工程":瑶族非遗文化在T台绽放新魅力

- 广东青年大学生"百千万工程"突击队——广州城市理工学院七彩阳光实践团为清远市瑶族自治县寨岗镇青少年带来了一系列精彩纷呈的第二课堂

- 07-19

- 借革命精神之火,燃乡村振兴之光

- “一叶兴乡”乡村振兴社会实践团参观梧州红色革命基地,在革命先辈的足迹中汲取精神力量,将革命精神与乡村振兴实践探索深度融合。

- 07-19

- 探苗医瑰宝 践医者初心

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台