成都理工大学“籽耘边疆”团队走进新疆 科普活动点亮童心

成都理工大学“籽耘边疆”团队走进新疆 科普活动点亮童心

2025年7月15日,一场别开生面的科普分享会在新疆伊宁市加尕斯台镇加尕斯台村报告厅举行。成都理工大学地球科学学院“籽耘边疆”三下乡社会实践团队携手当地政府,为村里的孩子们带来了一场以“月球的奥秘与恐龙的足迹”为主题的科普盛宴。作为全国大学生“三下乡”社会实践活动的一部分,该团队旨在将课本知识与社会服务相结合,为促进边疆地区科学教育、助力教育公平贡献力量。

寓教于乐,生动讲述拉近科学距离

活动中,团队成员刘兴愿和袁鸽担任主讲,他们用生动有趣的语言,将深奥的科学知识转化为孩子们易于理解的故事。

“除了‘玉盘’,月亮还有哪些名字?”面对刘兴愿的提问,孩子们踊跃抢答。从诗词传说到科学认知,刘兴愿引导孩子们认识到月球本身并不发光。他形象比喻月球构造:外层“灰尘被”、中间“石头骨头”、内核“金属心”,深入浅出地讲解了月球的圈层构造。在讲到中国“嫦娥工程”时,刘兴愿特别展示了“嫦娥五号”带回的月壤样本图片,并解释了其对于研究月球演化的重要意义,让孩子们直观感受到国家航天科技的飞速发展,现场更是响起了热烈的掌声。

图为团队成员科普月球别称和中国登月精神。李丹妮 供图

下半场,主讲人袁鸽带领孩子们穿越时空,重返“恐怖蜥蜴”的史前王国。“‘Dinosaur’的本意就是‘恐怖的蜥蜴’”,袁鸽介绍道,“而认识这些史前巨兽的钥匙,就是它们的化石。”当听到“中国是世界上发现恐龙种类最多的国家”时,孩子们的民族自豪感油然而生。讲座不仅介绍了多种“恐龙之最”,还为“窃蛋龙”正名,讲述了科学研究中实事求是、勇于纠错的探索精神。

图为小朋友积极回答问题。李梅 供图

知行合一,动手实践巩固所学

理论学习之后,活动进入了最受期待的“彩泥捏恐龙”环节。志愿者们将彩泥分发给每一位孩子,鼓励他们将课堂上学到的恐龙知识付诸实践。

孩子们化身为“小小古生物复原师”,或专注地揉捏,或与同伴热烈讨论。实践团队的志愿者们则穿梭在课桌之间,耐心指导孩子们如何配色、塑形,解答他们五花八门的问题。一名叫阿迪力的男孩高高举起他制作的绿色马门溪龙,兴奋地分享道:“我知道它的脖子最长,所以我特意把脖子捏得很长!”这一环节不仅锻炼了孩子们的动手能力,更在无形中巩固了科学知识,整个报告厅充满了探索与创造的乐趣。

图为小朋友手工捏恐龙。李梅 供图

双向奔赴,高校助力边疆科普教育

此次活动得到了加尕斯台镇政府的大力支持,政府干部帕提古丽全程参与。她表示:“这样的科普活动对我们边疆的孩子来说非常宝贵。大学生们带来了新视野,更重要的是在他们心里种下了科学的种子。我们非常希望能与成都理工大学建立长期的合作关系,让更多这样的优质活动走进我们乡镇。”

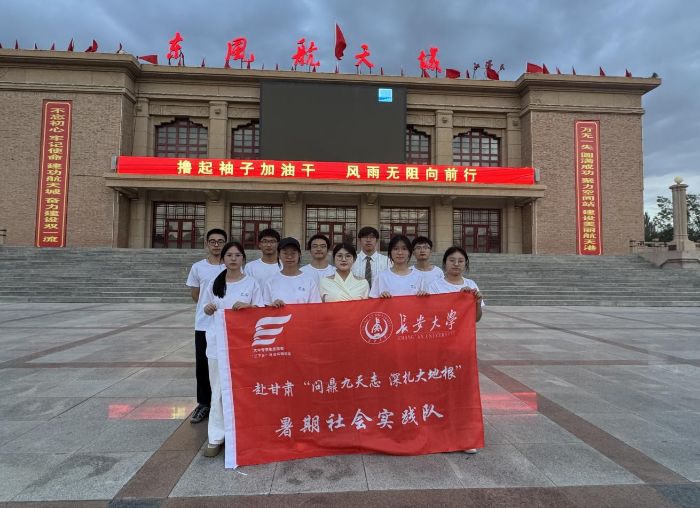

图为团队成员合照。帕提古丽 供图

“籽耘边疆”领队李丹妮在采访中谈到:“看到孩子们对科学充满渴望的眼神,我们所做的一切就都有了意义。未来,团队将继续深耕新疆,计划开发更多结合当地地质地貌特色的科普课程,为提升边疆地区青少年的科学素养、助力乡村教育振兴贡献更专业的青春力量。”(通讯员 李丹妮 李梅 杜钱敏 刘兴愿 袁鸽)

- “群英璀璨耀星空,瀚海明珠映弱水”

- 长安大学实践队走进东风航天城:在星辰轨迹中读懂红色传承

- 07-20

- 成都理工大学“籽耘边疆”团队走进新疆 科普活动点亮童心

- 7月15日,成都理工大学“籽耕边疆”社会实践团队走进新疆加尕斯台镇加尕斯台村,为当地28名小学生带来了一场生动的地球科学科普课。

- 07-20

- 郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴

- 关于郑州轻工业大学“三下乡”:食安科普润民心,青春实践筑乡兴的活动新闻稿

- 07-19

- 【青春“三下乡”|漆扇摇出非遗清凉,湖工商学子为响溪村儿童筑牢防溺水“安全堤”】

- “实践团成员龚焕粤演示漆扇制作技法,孩子们正将调配好的大漆滴入水面。背景可见防溺水海报与救生模型,非遗体验与安全教育同步开展。

- 07-19

- 七彩阳光实践团助力"百千万工程":瑶族非遗文化在T台绽放新魅力

- 广东青年大学生"百千万工程"突击队——广州城市理工学院七彩阳光实践团为清远市瑶族自治县寨岗镇青少年带来了一系列精彩纷呈的第二课堂

- 07-19

- 借革命精神之火,燃乡村振兴之光

- “一叶兴乡”乡村振兴社会实践团参观梧州红色革命基地,在革命先辈的足迹中汲取精神力量,将革命精神与乡村振兴实践探索深度融合。

- 07-19

-

大学生三下乡投稿平台