漳韵寻踪·器载茶香:闽师学子探访郭榕飞茶器雅藏

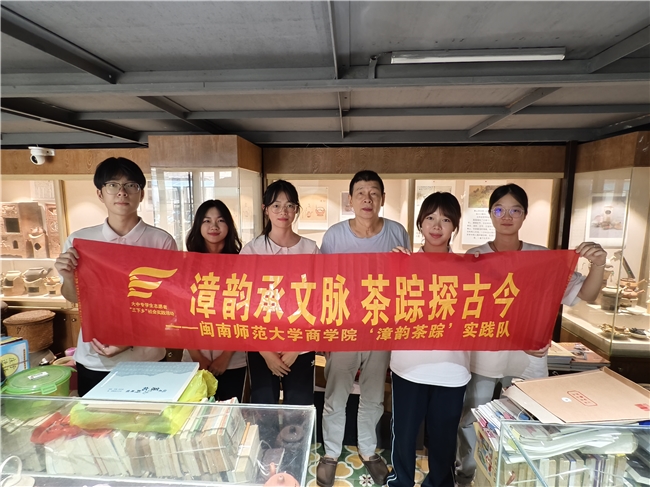

导语:2025年7月12日,闽南师范大学“漳韵茶踪”实践团深入漳州市芗城区一处静谧居民小区,叩开了漳州市收藏协会副会长郭榕飞老师的私人茶器博物馆大门。在这个“藏身烟火巷陌,心怀茶器乾坤”的雅致空间里,闽师学子们触摸跨越千年的茶器脉络,聆听郭榕飞老师守护茶文化根脉的故事,开启了一堂茶文化实践课。

正文:

“壶中天地”初探小区里的茶器秘境

7月12日下午,“漳韵茶踪”实践队怀着对传统茶器的好奇与向往来到了“大隐隐于市”的茶器博物馆。在斑驳的单元门后藏着跨越千年的茶器故事等待着实践团成员们的发掘。推开一扇朴素的玻璃门,实践团队员们瞬间屏息——在不足百平方米的居所内,上百件茶器在柔光下流淌温润光泽。从宋代建窑乌金盏到明清紫砂名壶,从漳州本土白瓷到海外回流茶具,方寸空间竟浓缩了中国茶器演变史。郭榕飞老师笑迎学子:“茶器本就生于生活,藏于市井才是对它们最好的致敬。”

郭榕飞讲述功夫茶历史

郭榕飞向闽师学子介绍茶釡功能

“器以载道,古器证源”功夫茶烟生于漳州

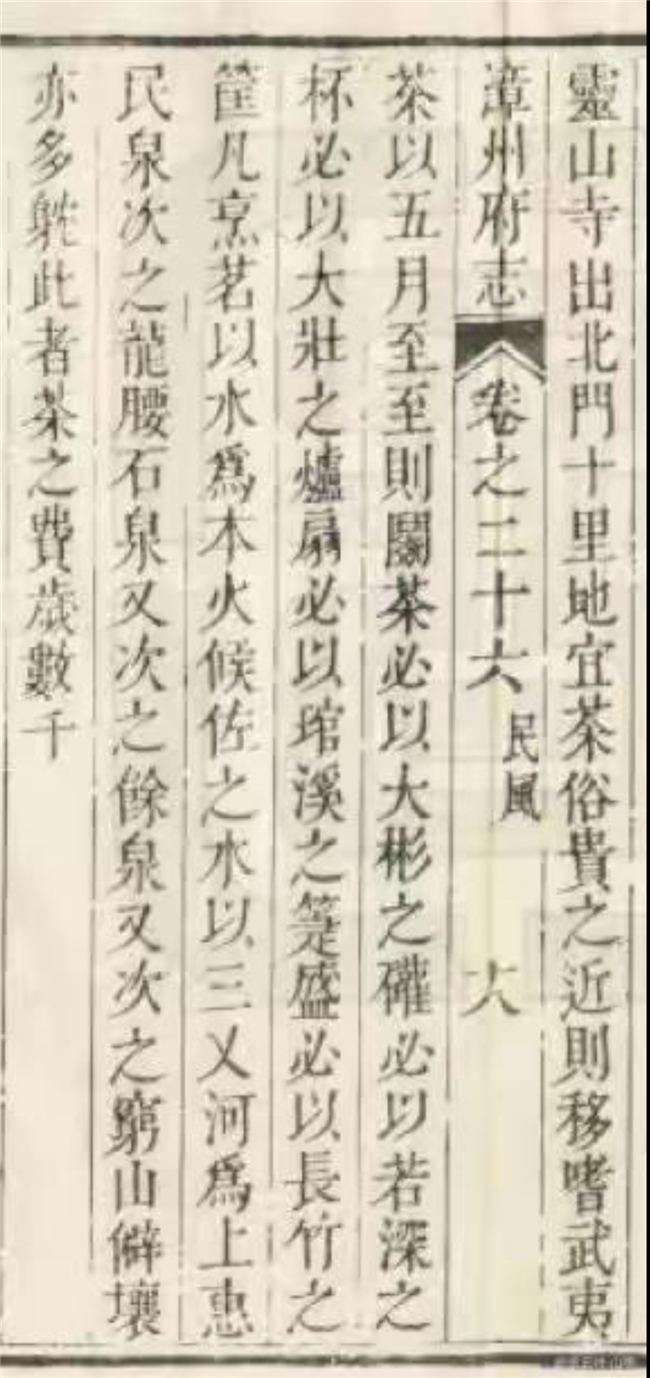

展厅不大却布置精巧,数百件茶器静静陈列着。郭老师轻抚一件明代紫砂壶,声音沉稳有力:“许多人提起功夫茶,必称潮州。但你们看...”他指向展柜中一系列标注着明确年代与出土地的漳州本地茶具,“‘功夫茶’之名,无需前缀,其根就在漳州。潮州‘工夫茶’五字全称,恰是佐证。”他随即引证文献:明正德《漳州府志》盛赞“龙山茶”为“漳中佳品”,万历府志续载其盛名;清代周亮工《闽小记》更直言“近时制法重清漳”,印证漳州制茶技艺曾引领风尚。“这些记载,比潮州相关文献早了近百年。这些器物本身就会说话,地下的出土物更是铁证。”郭老师强调。

《漳州府志》载,灵山寺北十里宜茶

“对话匠心”器随茶变,实用为魂

在郭榕飞老师眼中,好茶具的标准始终清晰:“首先要实用,能让茶叶释放最佳香气;其次才是美观,二者相辅相成”。面对青年对茶具的创新,郭榕飞表达了积极的态度,认为创新必须围绕“泡出好茶汤”这一根本目的,同时注重实用性与人体工学,避免为标新立异而牺牲了使用的体验感。如日本薄壁盖碗提升茶汤品质的这一创新就符合这一条件。他鼓励青年在理解传统的基础上,善用新材料,期待他们创造出功能与美感兼具的好茶器。

紫砂壶展品

结尾:器物是文化的载体,茶具自己会讲话,它不需要文字,就能把历史故事、文化脉络讲给懂它的人听。郭榕飞老师在谈到对茶具文化的期望时,对实践队寄语道:“茶具的演变跟人类文明进步一样,大体上是往更美好、丰富的轨迹向前的。希望实践队在接下来探索茶具文化时,继续寻找漳州是功夫茶发源地的痕迹,让这份渊源被更多人认可;青年一代始终守住内心的纯真以及对世界永不停歇的好奇,在探索茶文化过程中会更有启发。

闽师学子与郭榕飞老师合照

- 漳韵寻踪·器载茶香:闽师学子探访郭榕飞茶器雅藏

- 07-14

- 红色宣讲浸童心,铁军故事润成长

- 07-14

- “红梅花开”青年红色筑梦之旅走进遵义会议会址

- 07-14

-

大学生三下乡投稿平台