多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春筑梦·水育未来 ——一场跨越盛夏的科普美育盛宴

- 发布时间:2025-08-30 阅读:

- 来源:河海大学“指间绘梦·心语相伴”声悦星辰公益团队

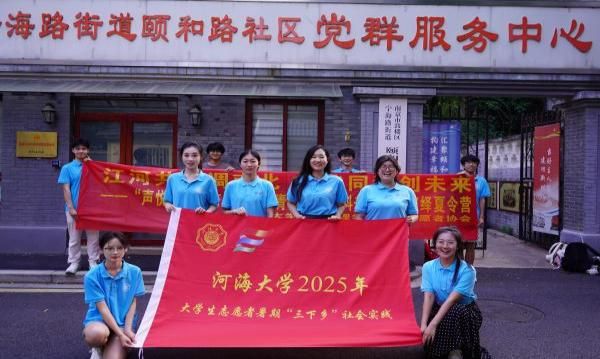

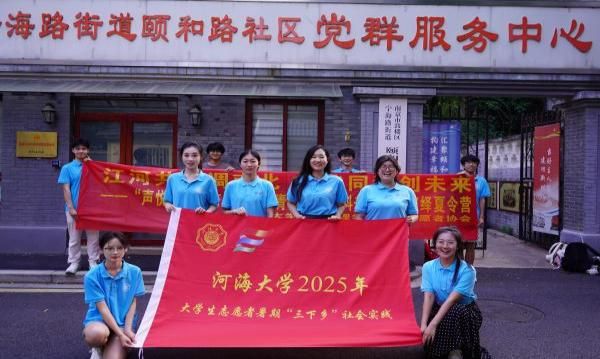

“青年是国家的希望,民族的未来”。为贯彻落实国家“双减”政策、加强美育教育工作要求,解决青少年水资源认知系统性不足、跨学科实践能力欠缺等问题。2025年7月7日——7月16日,河海大学公管院“声悦星辰·言传水韵”实践团奔赴南京市多个社区与教育基地,通过“线下互动+线上课程”的创新模式,开展了一系列融合科普、美育与语言文化的暑期实践活动,为青少年打造了一场别开生面的成长盛宴。

图为夏令营开营仪式 图为志愿者讲解水科普实践课程

图为小朋友进行手工制作 图为实践团合影

在兴隆街道积善社区,实践团以“江河共济调南北,水能同源创未来”为主题,通过三阶课程体系深化水资源认知。基础层“水润万物,智解水韵”课堂中,实践团成员利用动画和图文PPT,讲解全球水资源分布与中国“南水北调”工程战略意义;孩子们聚精会神,在方寸屏幕间领略祖国江河的壮阔。进阶层“节水妙招分享会”引导青少年探讨日常节水技巧,如“一水多用”“及时关闭水龙头”,将理论融入生活实践。实践层“水利工程模型制作”活动中,孩子们分组协作搭建“三峡大坝”简易模型,直观感受水利工程精妙,为水能发电学习打下基础。

图为同学们认真听讲 图为小朋友积极回答问题

在南京规划建设展览馆,“声入人心”普通话课堂以趣味互动传播语言文化。活动以方言版《小猪佩奇》视频开场,诙谐的发音差异引得全场笑声不断,在轻松氛围中使同学们感受到方言与普通话的差异;实践团队成员们围绕“发酵”“狡黠”等易误读词语进行针对性讲解,通过情景演绎和角色对话,引导学生们在互动游戏中掌握正确发音,体会普通话的情感表达魅力。

图为实践团成员进行语言课程讲解 图为团队合影

“逐梦蓝天·探秘大地”之旅,让科学探索可触可感。南航停机坪上,歼-6战机银色机身成为教具,实践团与南航学子讲解机翼弧度与升力关系;孩子们化身“小小设计师”,用彩笔绘制3D打印的运-20模型。地质博物馆内,“地球厅”恐龙骨架引发惊叹,成员们用“时间放大镜”比喻讲解侏罗纪生命演化;地质灾害体验区模拟地震震动,孩子们在实践中学习避险知识。

图为团队成员向小朋友讲解知识 图为小朋友进行绘画

社区启航,水科学浸润童心

实践团深入基层社区,将水知识转化为生动体验,让节水护水理念扎根童心。在鼓楼区颐和路社区,实践团创新“水科普+美育教育+作业辅导”三位一体模式。开班仪式凝聚政、校、社三方力量,江苏省财政厅、省委统战部等12家单位代表出席赋能。水能融合科普课堂构建“认知-融合-实践”体系:融合层“双碳之舟·水能为帆”主题课,用水能协同实验连接节水与低碳生活;实践层“探索自然·领略水魅力”活动,通过水力发电解析和灌溉模型制作,培养工程思维与团队协作能力。在志愿者的带领下孩子们动手组装模型,在寓教于乐中帮助孩子们将节水意识内化于心、外化于行。

图为夏令营开营仪式 图为志愿者讲解水科普实践课程

图为小朋友进行手工制作 图为实践团合影

在兴隆街道积善社区,实践团以“江河共济调南北,水能同源创未来”为主题,通过三阶课程体系深化水资源认知。基础层“水润万物,智解水韵”课堂中,实践团成员利用动画和图文PPT,讲解全球水资源分布与中国“南水北调”工程战略意义;孩子们聚精会神,在方寸屏幕间领略祖国江河的壮阔。进阶层“节水妙招分享会”引导青少年探讨日常节水技巧,如“一水多用”“及时关闭水龙头”,将理论融入生活实践。实践层“水利工程模型制作”活动中,孩子们分组协作搭建“三峡大坝”简易模型,直观感受水利工程精妙,为水能发电学习打下基础。

图为同学们认真听讲 图为小朋友积极回答问题

跨界联动,拓展科普维度

以“声”为媒传播文化,以“行”为笔探索科学。实践团突破学科界限,整合高校与场馆资源,带学生们走出课本、走进生活,为青少年打开多元认知的大门。在南京规划建设展览馆,“声入人心”普通话课堂以趣味互动传播语言文化。活动以方言版《小猪佩奇》视频开场,诙谐的发音差异引得全场笑声不断,在轻松氛围中使同学们感受到方言与普通话的差异;实践团队成员们围绕“发酵”“狡黠”等易误读词语进行针对性讲解,通过情景演绎和角色对话,引导学生们在互动游戏中掌握正确发音,体会普通话的情感表达魅力。

图为实践团成员进行语言课程讲解 图为团队合影

“逐梦蓝天·探秘大地”之旅,让科学探索可触可感。南航停机坪上,歼-6战机银色机身成为教具,实践团与南航学子讲解机翼弧度与升力关系;孩子们化身“小小设计师”,用彩笔绘制3D打印的运-20模型。地质博物馆内,“地球厅”恐龙骨架引发惊叹,成员们用“时间放大镜”比喻讲解侏罗纪生命演化;地质灾害体验区模拟地震震动,孩子们在实践中学习避险知识。

图为团队成员向小朋友讲解知识 图为小朋友进行绘画

情景剧美育:剧启童心,艺绘成长

在颐和路社区,实践团以情景剧为纽带,将艺术与科普深度融合,打造“启蒙—进阶—创作—展示”课程链。基础阶段“童声初启,自在如风”课程通过“词语接龙话生活”“声音模仿秀”破冰,激发兴趣;五年级李同学兴奋表示“想把家里节水小事写成剧本”。进阶阶段“妙语生花,声情并茂”课程创新引入“四格画角色塑造”,学生们勾勒“节水小卫士”等形象,并为画作配台词,让情感表达可触可感。创作阶段聚焦成果落地:孩子们以“日常趣事”“水环境保护”为主题,将四格画转化为情景剧片段,如“社区水管维修”“小鱼守护家园”;实践团逐组优化表演节奏,确保全员参与。最终产出《节水小卫士》《小河的悄悄话》等作品6部原创剧本,赢得家长与居民热烈掌声。

图为小朋友们情景剧创作演绎。

特殊关爱,科普传递温暖

实践团延伸服务至特殊群体,在常州一加爱心社与博爱残疾人之家,通过艺术创作与心理互动,开展助残科普教育。爱心社创始人分享志愿服务故事,让孩子们体会“帮助”的双向价值;《凤凰花开的路口》歌声中,科普升华为情感共鸣,超越知识传授,温暖心灵。

图为实践团前往常州一加爱心社

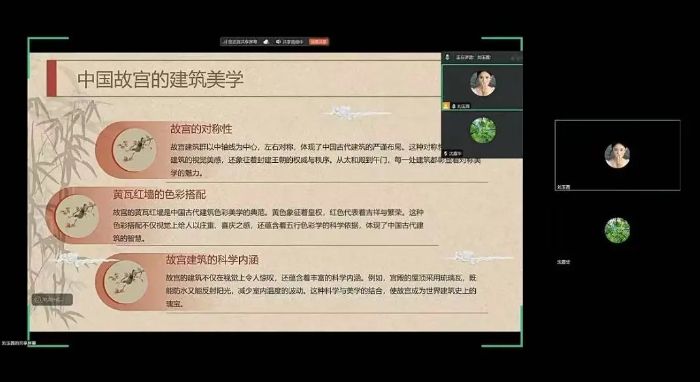

云端课堂:让知识乘着电波飞翔

为扩大覆盖,实践团同步开设“青春超导体”线上课程系列。“水的七十二变”通过实验演示物质状态变化;“跟着节气探自然”融合传统农谚与现代气象科学;“自然的晴雨表”教会云朵形态识别天气。课程将文物比作“时光机”、化石视为“生命密码”,抽象知识生动化,打破地域限制,惠及更多青少年。

图为实践团同学为同学们进行线上课程

青春足迹,播种未来

青春的脚步从不停歇,服务的征程永无止境。未来,“声悦星辰·言传水韵”志愿服务团队将继续以“三下乡”为纽带,让更多青年学子带着学科优势扎根基层,把课堂搬到社区巷陌、田间地头,用脚步丈量大地,用行动诠释担当。在生态保护的一线、文化传承的现场、乡村振兴的前沿,让青春力量与基层需求同频共振,让实践之花在服务群众的沃土上持续绽放,书写更多“接地气、有温度、见实效”的青春答卷!(通讯员李美烨,苏月萌、王若涵,盛博琳报道)实践总结推荐

- 青春筑梦·水育未来 ——一场跨越盛夏的科普美育盛宴

- 2025年7月7日-16日,河海大学“声悦星辰·言传水韵”实践团在南京多社区及教育基地,以线上线下模式开展水科普、美育等活动,助力

- 2025-08-30

- 云端跨越六地,数字为非遗“建库” “遗韵文脉”探索小分队线上文化传承行动完满完成

- 2025-08-30

- 川农学子深入基层:探寻农业科技对“天府粮仓”建设影响

- 2025-08-30

- 走进西安革命公园,AI技术重现革命历史

- 绿树成荫的革命公园里,西安交通大学的研究生们凝视着高耸的革命亭,手中的相机不断记录着历史与现实的交汇瞬间。他们不仅用镜头

- 2025-08-30

- 广东工业大学“南华西”突击队赴南华西街开展社会实践活动

- 2025-08-30

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台