一根横梁七珠走,千年智慧响不绝

- 发布时间:2025-09-12 阅读:

- 来源:方德莹

在江苏南通濠河之畔,坐落着中国珠算博物馆,这里不仅是中华传统计算文化的“百科全书”,更是国家级非物质文化遗产“珠算”的守护地与传播地。此次南京师范大学泰州学院"雅韵染九州,文脉贯云川"实践团队赴该地开展了暑期社会实践活动,作为此次活动的宣传组的一员,我从中感受到了珠算的千年智慧。

在历史厅,实践团队深入了解了珠算的发展历程。珠算起源可追溯至商周时期,当时已有五升十进制和算筹等基础。秦汉时期,珠算工具初具雏形;唐宋时期,随着商业繁荣和官学推动,算盘应运而生并广泛流传;明清时期,珠算体系完善,算盘成为社会主要计算工具,并传播各地;近现代以来,珠算虽计算功能减弱,但其文化、启智功能依旧大放异彩,中国珠算未来仍充满希望。

(图为实践队参观中国珠算博物馆 通讯员王雨佳、汪洁钰 摄)

在文化厅,实践团队感受了算盘作为中华瑰宝的独特魅力。算盘不仅是计算工具,更融入了民俗、商业、艺术和语言等各个领域,形成了丰富多彩的珠算文化,就比如在民俗方面,算盘象征着财富与智慧,常出现在婚俗、成长礼、建房习俗和年俗中,寓意“精打细算”“财源广进”;在艺术领域中,算盘的身影也无处不在——绘画作品中,算盘反映了市井生活与时代风貌;音乐、舞蹈和戏曲中,算盘的节奏和形象成为重要的艺术元素;文学作品中,珠算文化也频繁出现,为作品增添了生动的背景与形象。

(图为实践队参观中国珠算博物馆 通讯员王雨佳、汪洁钰 摄)

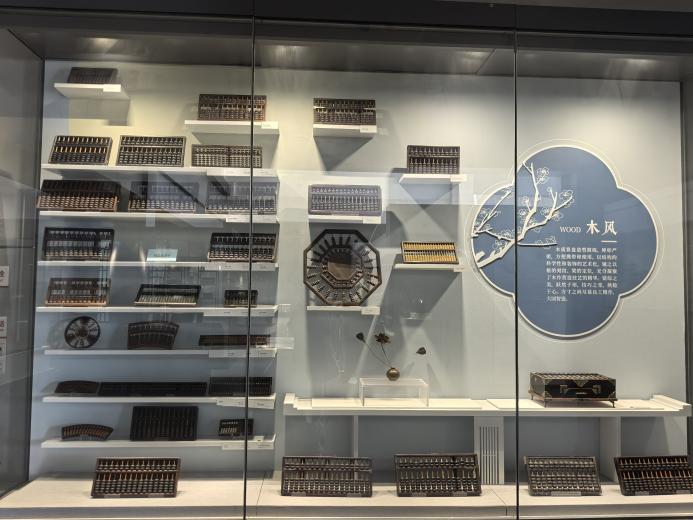

在精品厅,通过木、金、玉、骨、瓷等不同材质的算盘,以及以“家安”“人乐”“年丰”为主题的创意作品,呈现了珠算文化的独特价值。木质算盘以榫卯结构和精美的刻纹著称,体现了传统木作技艺的精髓;金属算盘凭借其色泽和工艺,展现了时间的跨度与文明的交融;玉质算盘以其坚硬质地和精细雕琢,彰显了“玉石之国”的风骨;骨质算盘从贵族陈设走向百姓用品,展现了因材施艺的设计巧思;青花瓷算盘以其恬淡色彩和传神花纹,诠释了中国瓷器的独特韵味。此外,“人乐”系列的饰品如戒指、项链等,将珠算文化融入日常生活;“年丰”系列通过算盘的灵动珠玑,寓意丰收与希望;“家安”系列的八卦算盘、如意算盘等,表达了人们对美好生活的向往。

(图为实践队参观中国珠算博物馆 通讯员王雨佳、汪洁钰 摄)

活动的最后,实践团队还采访了非遗传承人。传承人强调:“珠算是中国第30项世界非物质文化遗产,是全人类共同的文化财富。”她介绍,珠算源于中国古代劳动人民的智慧,不仅是一种计算工具,更蕴含着实用与变通的智慧。如今发展出的珠心算,成为当代传承的重要形式。据非遗传承人介绍,南通市充分发挥中国珠算博物馆的资源优势,将珠心算教育纳入基础教育体系。目前全市已有27所小学作为实验学校开展珠心算教育,从一年级开始系统教授。通过“以赛促学”的方式,南通培养的选手在国际国内赛事中屡获佳绩,包括3次世界冠军、6次全国冠军,并在江苏省内连续19年保持领先地位。传承人表示,未来将继续深化珠心算教育,让更多青少年感受这一传统文化的魅力。

(图为实践成员与非遗传承人老师进行交流 通讯员王雨佳、汪洁钰 摄)

从“千禧象牙巨算”透光的珠面,到一年级课堂里拨响的木珠,跨越三千年的清脆之声在南通汇成同一节拍:古者以算测天地、治家国,今者以算启童心、育未来。当博物馆里的星宿纹饰与校园里的珠心算赛台遥相辉映,珠算便不只是被珍藏的遗产,而是仍在呼吸、仍在生长的文化。愿这粒粒木珠继续在指尖滚动,让每一次进位都续写中华文明的跃迁,也让世界听见中国非遗生生不息的回响。此次活动我受益匪浅,希望可以通过媒体手段将这项文化展现到更多人的面前。

(通讯员 方德莹)

- 一根横梁七珠走,千年智慧响不绝

- 2025-09-12

- 一线编织承古韵,众人探寻续新篇

- 2025-09-12

- 雅韵文脉流传实践个人感悟

- 2025-09-12

- 指尖艺术传千年,今新媒体换新生

- 2025-09-12

- 街头“对话”:年轻心底的文化之光

- 2025-09-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台