多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“多元体验促传承,同心共筑民族情”——石榴同心·民族同行暑假社会实践团队赋能民族文化传承

- 发布时间:2025-09-03 阅读:

- 来源:南京师范大学泰州学院红石榴志愿队

为铸牢中华民族共同体意识,增进青少年对少数名族文化的认知与认识,2025年7月23日,南京师范大学泰州学院“红石榴”志愿团队奔赴江苏省南通市开展了社会实践。团队成员组织开展“石榴同心,民族同行”少数民族文化宣传小课堂实践活动,有1名家长与6名学生参与,通过“听、看、做、学”四位一体的多元体验方式,深入宣传中华民族优秀传统文化,以多元形式推进民族文化传承与交流。

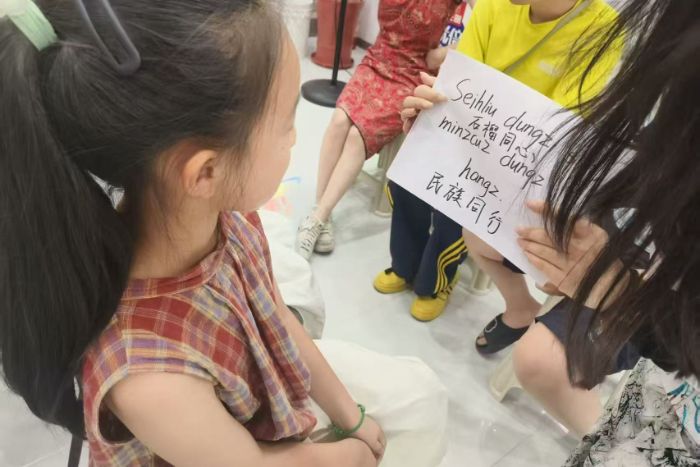

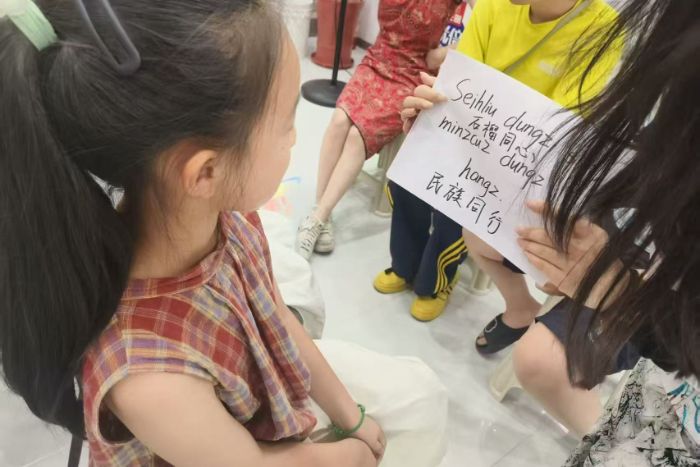

活动中,实践成员围绕中华民族共同体意识、民族宣传形式、普通话与民族语言保护创新等内容开展民族文化宣讲,介绍了我国民族构成的基本情况、民族团结的重要性,并通过PPT展示,让同学们对“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深刻内涵有了初步的认识。在民族图腾剪纸体验环节,同学们亲手剪刻各民族文化图腾,在一刀一剪中触摸民族文化纹理,探讨不同图腾背后的文化寓意;通过制作并展示各民族传统服饰图片展板,讲解服饰特点与背后的文化内涵,让同学们直观领略到从苗族银饰盛装到傣族筒裙等民族服饰的独特魅力;在活动互动高潮环节,实践成员带领大家学习简单壮语日常用语,教大家用壮语说“各位同胞大家好,石榴同心,民族同行”,同学们跟读模仿,虽发音生涩,但真切感受壮语独特韵律与魅力,认识到语言作为文化载体的重要性。

此外,实践成员采访了一名旗袍爱好者,了解到旗袍源于满族旗装,清朝时满族女性服饰为宽袍大袖,后来受民国时期西风东渐、女性追求独立解放影响,逐渐收腰显瘦、简化线条,其立领象征中式端庄气节,盘扣蕴含团圆美满寓意,花式盘扣还藏着吉祥符号。汉服形制随朝代演变,如先秦深衣、汉代襦裙等,所涉为交领右衽形制,保留上衣下裳古制,展现端庄典雅;其色彩如白、浅蓝,体现对自然、简洁美的追求,花卉图案传达对自然生机与美好品德的崇尚,尽显传统审美观念。

最后,实践成员面向路人开展深度访谈,以收集真实反馈与多元视角。访谈中了解到一位汉族受访者不仅对傣族、蒙古族、彝族等少数民族有基本认知,更能准确对应并阐述各民族的代表性节日,如傣族的泼水节、蒙古族的那达慕大会,以及彝族的火把节,展现出对多民族文化的一定了解。

此次实践活动,志愿团队以多元形式搭建起民族文化交流互鉴桥梁,从课堂宣讲到实践体验,从服饰探究到方言传递,不仅让青少年加深了对各民族文化的认知,更在互动中厚植民族团结基因。团队认为,在铸牢中华民族共同体意识过程中,期待更多青少年的加入,持续凝聚民族同心力量,推动中华民族优秀传统文化的传承与弘扬,让各民族文化在交融中绽放更璀璨光彩。

活动中,实践成员围绕中华民族共同体意识、民族宣传形式、普通话与民族语言保护创新等内容开展民族文化宣讲,介绍了我国民族构成的基本情况、民族团结的重要性,并通过PPT展示,让同学们对“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的深刻内涵有了初步的认识。在民族图腾剪纸体验环节,同学们亲手剪刻各民族文化图腾,在一刀一剪中触摸民族文化纹理,探讨不同图腾背后的文化寓意;通过制作并展示各民族传统服饰图片展板,讲解服饰特点与背后的文化内涵,让同学们直观领略到从苗族银饰盛装到傣族筒裙等民族服饰的独特魅力;在活动互动高潮环节,实践成员带领大家学习简单壮语日常用语,教大家用壮语说“各位同胞大家好,石榴同心,民族同行”,同学们跟读模仿,虽发音生涩,但真切感受壮语独特韵律与魅力,认识到语言作为文化载体的重要性。

此外,实践成员采访了一名旗袍爱好者,了解到旗袍源于满族旗装,清朝时满族女性服饰为宽袍大袖,后来受民国时期西风东渐、女性追求独立解放影响,逐渐收腰显瘦、简化线条,其立领象征中式端庄气节,盘扣蕴含团圆美满寓意,花式盘扣还藏着吉祥符号。汉服形制随朝代演变,如先秦深衣、汉代襦裙等,所涉为交领右衽形制,保留上衣下裳古制,展现端庄典雅;其色彩如白、浅蓝,体现对自然、简洁美的追求,花卉图案传达对自然生机与美好品德的崇尚,尽显传统审美观念。

最后,实践成员面向路人开展深度访谈,以收集真实反馈与多元视角。访谈中了解到一位汉族受访者不仅对傣族、蒙古族、彝族等少数民族有基本认知,更能准确对应并阐述各民族的代表性节日,如傣族的泼水节、蒙古族的那达慕大会,以及彝族的火把节,展现出对多民族文化的一定了解。

此次实践活动,志愿团队以多元形式搭建起民族文化交流互鉴桥梁,从课堂宣讲到实践体验,从服饰探究到方言传递,不仅让青少年加深了对各民族文化的认知,更在互动中厚植民族团结基因。团队认为,在铸牢中华民族共同体意识过程中,期待更多青少年的加入,持续凝聚民族同心力量,推动中华民族优秀传统文化的传承与弘扬,让各民族文化在交融中绽放更璀璨光彩。

社会实践内容推荐

- “多元体验促传承,同心共筑民族情”——石榴同心·民族同行暑假社会实践团队赋能民族文化传承

- 2025-09-03

- 泰州学院化学化工与材料工程学院校级团队开展 “蔚蓝工链,智汇绿企”实践行

- 2025-09-03

- “第一响应者联盟”:以专业筑牢安全防线

- 2025-09-03

- 东林学子远征圭亚那,以专业力量架起跨国合作之桥

- 2025-09-03

- 烟台大学司法社工实践团队赴广饶县:深 耕未保领域,践行司法服务新规范

- 2025-09-03

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台