多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

【暑期实践活动】食品学子赴滁州博物馆探秘,感受历史与自然之美

- 发布时间:2025-08-12 阅读:

- 来源:滁州学院生物与食品工程学院“三下乡”中华文化探索团

夏日的阳光洒满滁州城,滁州学院生物与食品工程学院“三下乡”中华文化探索团的八名队员踏着轻快的脚步,走进了滁州博物馆的大门。这座矗立在皖东大地上的文化地标,以其独特的魅力,正等待着这群年轻学子开启一场融合自然奥秘与历史底蕴的深度探寻。

自然展厅:触摸大地的亿年记忆

步入一楼自然风物展厅,仿佛瞬间穿越到了滁州的秘境深处。“韭山溶洞”复原区前,队员们不约而同地停下了脚步。钟乳石在灯光的映照下呈现出奇幻的色彩,那些历经亿万年形成的纹理如同大地的年轮,记录着时光的流转。董建宇忍不住凑近展柜,“你看这些细微的凹凸,每一处都是水流与岩石对话的痕迹。”讲解员笑着补充:“这些钟乳石每年只生长0.13毫米,眼前的景象,是大自然用亿万年精心雕琢的作品。”队员们一边倾听,一边用手机记录下这震撼的瞬间,不时发出阵阵感叹。

图为韭山溶洞复原区。董建宇 供图

珍稀鸟类标本展区里,各种羽毛色彩斑斓的鸟类静静伫立,仿佛下一秒就会振翅飞翔。队员们围在一旁,轻声讨论着:“这只鸟的羽毛为什么是这种金属光泽?”“它的喙部形状应该很适合捕食鱼类吧?”湿地生态模拟区则展现了另一种生机,水草、鱼类、水鸟构成了一个小型的生态系统,队员们看着其中的生物互动,深刻感受到了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵——滁州的自然之美,正是源于这种生态的平衡与和谐。

图为湿地场景复原。鲍远超 供图

昆虫标本墙前更是热闹非凡,胡翔举着手机连连拍摄,“这些昆虫的形态太奇妙了,有的鞘翅像盔甲,有的翅膀上的花纹像艺术品。”队员们一边观察,一边交流着自己的发现,原本在书本上略显枯燥的知识,在与实物的对话中变得生动起来。

图为昆虫标本。胡翔 供图

历史展厅:对话千年的城市脉络拾级而上,历史文化展厅的厚重感扑面而来。新石器时代的磨制石器静静躺在展柜中,虽然表面粗糙,却能清晰地看到人工打磨的痕迹。鲍远超指着一块石斧说:“想象一下,几千年前,我们的先民就是用这样的工具开垦土地、繁衍生息,这块石头上仿佛还残留着他们的温度。”商周时期的青铜礼器纹饰精美,队员们围着讨论着上面的图案,“这应该是祭祀时用的器皿吧,纹饰里藏着当时的礼仪文化。”唐宋的陶瓷珍品釉色温润,明清的书画文献笔墨飘香,一件件文物如同串联起的珍珠,将滁州的历史脉络清晰地展现在大家眼前。

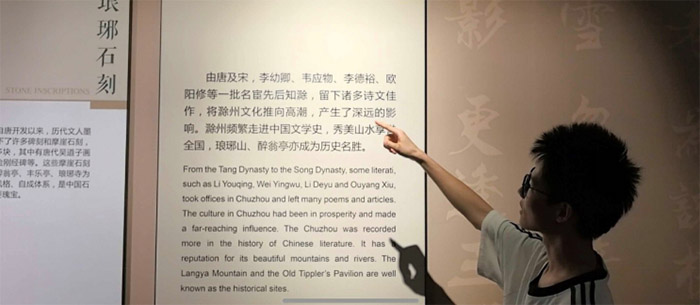

“名人展区”里,欧阳修与滁州的故事成为了焦点。展柜中《醉翁亭记》的复刻碑文苍劲有力,钱嘉懿轻声念着“环滁皆山也……”,“每次读这篇文章都有新的感受,今天站在这里,仿佛能看到欧阳修当年与民同乐的场景。”旁边的历史场景复原区,再现了北宋时期滁州城的热闹景象,队员们仿佛穿越时空,置身于那个文人荟萃的年代。明代开国皇帝朱元璋与滁州的渊源展示区也吸引了不少目光,通过文字介绍和实物陈列,大家了解到滁州在朝代更迭中扮演的重要角色,对这座城市的历史地位有了更深刻的认识。

图为钱嘉懿在分享自己的见解。商庆龙 供图

队员们在展厅中穿梭,时而驻足凝视,时而低声交流。从远古的石器到唐宋的名篇,从市井的繁华到王朝的更迭,滁州的千年历史在他们眼前缓缓流淌,每一个细节都在诉说着这座城市的沧桑与辉煌。问卷调查:倾听公众的文化心声

活动期间,队员们化身为“文化调研员”,在博物馆的展厅入口、休息区等地开展问卷调查。他们带着真诚的微笑,向每一位参观者说明调查的目的,耐心倾听大家的想法。

一位带着孩子来研学的母亲接过问卷,认真填写后说道:“博物馆的展品很丰富,但孩子年纪小,很多内容理解起来有难度。要是能多一些互动体验活动,比如让孩子们动手制作简单的文物模型,或者参与历史情景剧表演,肯定能让他们更感兴趣。”几位头发花白的老人坐在休息区的长椅上,回忆着过去的滁州,“以前这里还是一片农田,现在建起了这么好的博物馆,看到这些老物件,就像回到了年轻的时候。”他们希望博物馆能多挖掘一些老滁州的故事,让年轻人了解城市的过去。

外地游客则对滁州的历史文化充满好奇,“滁州的历史很有特色,但有些展品的说明太专业了,我们看不太懂。要是能有更通俗的讲解资料,或者增加志愿者讲解服务,就能更好地了解这些文物背后的故事了。”本地游客则更关注博物馆的发展,“希望能经常更新展品,多举办一些专题展览,让我们每次来都有新的收获。”

统计结果显示,60%的受访者是为了了解滁州的历史而来,30%是出于亲子研学的需求,85%的人对元青花瓶、欧阳修展区等印象深刻。同时,大家也提出了“部分展品说明较专业”“节假日讲解服务不足”等建议。这些反馈不仅为博物馆的改进提供了重要参考,也让队员们深刻感受到了公众对文化的热爱与期待。

图为鲍远超、胡翔在做问卷调查。郭爽 供图

探索之获:在实践中成长与感悟夕阳西下,队员们带着满满的收获离开了博物馆。回首望去,博物馆的灯光在暮色中显得格外温暖,仿佛一座守护着滁州记忆的灯塔。这次博物馆之行,让他们走出了校园的象牙塔,在与自然和历史的对话中,不仅加深了对滁州地域文化的认知,更在实践中提升了自己的探索精神与团队协作能力。

董建宇看着手机里拍摄的钟乳石照片,感慨道:“以前在课本上学习地质知识,总觉得很抽象,今天亲眼看到这些自然奇观,才真正体会到大自然的神奇。”钱嘉懿抚摸着笔记本上的记录,“欧阳修的‘与民同乐’让我深受触动,一座城市的文化,正是由这些代代相传的精神财富凝聚而成。”鲍远超则表示,问卷调查的过程让他学会了更好地与人沟通,“每一位受访者的建议都很宝贵,这让我们明白,文化的传承需要倾听大众的声音。”

这场文化探秘之旅,如同一次跨越时空的对话,让队员们在自然的鬼斧神工中感受生命的力量,在历史的厚重底蕴中领悟文化的传承。而他们所收获的,不仅是知识的积累,更是对家乡文化的热爱与担当。相信在未来,这些年轻的探索者会带着这份感悟,继续探寻更多文化的奥秘,让滁州的故事在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

图为成员合照。张子璇 供图

(通讯员 商庆龙 张子璇 郭爽)

社会实践活动推荐

- 【暑期实践活动】食品学子赴滁州博物馆探秘,感受历史与自然之美

- 滁州学院生物与食品工程学院“三下乡”中华文化探索团的八名队员踏着轻快的脚步,走进了滁州博物馆的大门。

- 2025-08-12

- 非遗寻踪:于天津杨柳青感知文化传承的温度

- 当我们走进天津杨柳青,非遗剪纸、木板年画、尚氏绒喜花,正以独特姿态诉说着传承的故事,等待着被聆听、被看见。

- 2025-08-12

- 青岛农业大学:以畜牧为根,扬“三农”精神

- 2025年8月8日至10日,青岛农业大学动物科技学院“畜势待发,济往开来”实践服务团赴山东济宁金乡县,走访当地两家鹅业公司,开展

- 2025-08-12

- 科普点燃梦想,志愿传递力量——“逐梦东林”小水滴公益课堂联合iGEM团队助力青少年科学素养提升

- 为积极响应国家对于提升青少年科学素养的号召,充分激发青少年对科学的浓厚兴趣,全方位培养他们的科学思维以及创新能力,东北林

- 2025-08-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台