多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

将星闪耀处,三代从军潮——长冲村 “红色家谱” 解码乡村振兴精神 DNA

发布时间:2025-07-10 阅读: 一键复制网址

7月5日,刘磊老师带领的实践团小分队来到红安县七里坪镇长冲村村民委员会,向工作人员咨询郑国仲将军故居的位置信息,在了解到其具体位置在郑家塘后,我们立即前往实地调查。

追寻将军足迹:探访长冲村故居

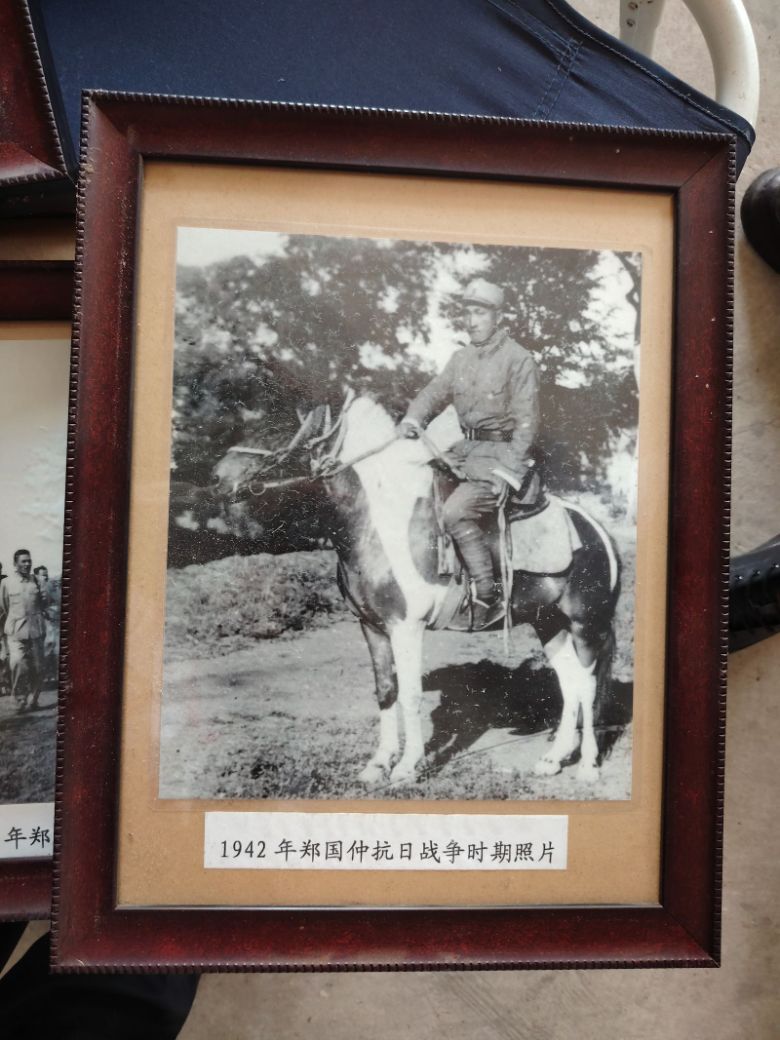

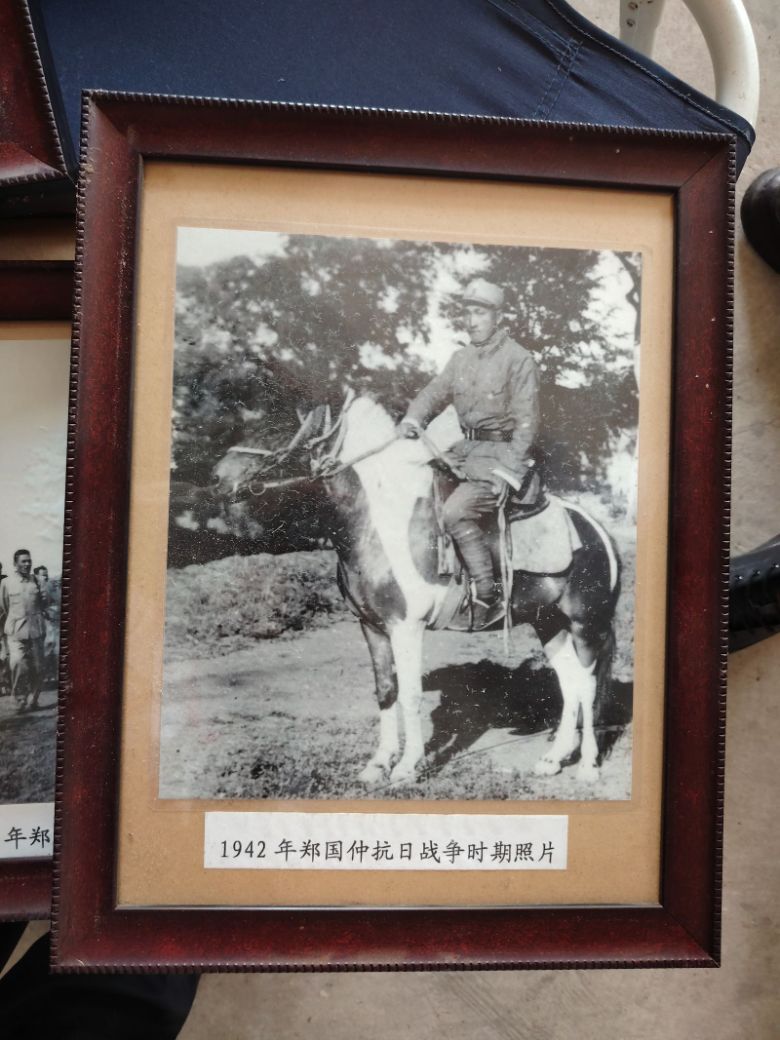

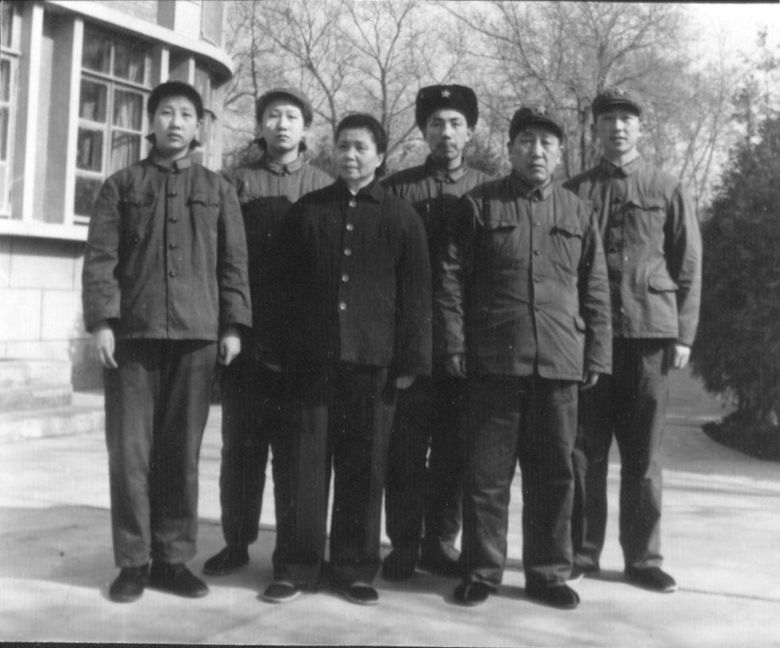

在探寻路上,我们与当地村民进行交流,询问有关郑国仲将军的信息。期间,我们碰到一位老爷爷,从他那里我们意外得知,郑国仲将军是他的大伯。我们向郑爷爷说明此次来访目的,他了解后,热情的邀请我们进到家中,并从房间里拿出郑国仲将军的照片,给我们一一讲解有关郑国仲将军生前的一些故事。

半世纪战友情:共筑海军现代化

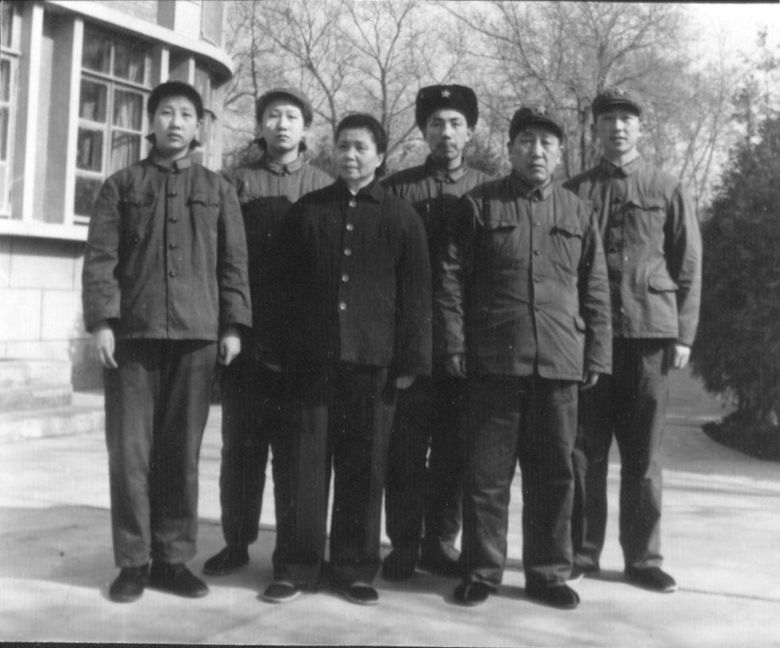

从郑爷爷口中,我们得知,郑将军出生于当地一个贫困农民家庭,家乡土地贫瘠且人口稠密,全家四口人仅靠不足一亩的田地艰难维生。早早扛起生活重担的他,曾学过裁缝手艺想以此养家,可出徒后日子依旧困顿。黄麻起义的胜利,像一束光点燃了他心中的革命火种,让他坚定了工农武装斗争的信念。16岁那年,他毅然离家参军,开启了漫长的革命征程。他与刘华清上将共事约50年,为中国海军现代化发展立下了不可磨灭的功勋。通过一些照片,能看到他在青岛、辽宁生活的印记,其中1959年陪同朱德、董必武视察海军基地的场景尤为深刻。

红色家风:三代从军铸忠魂

郑国仲将军的革命精神深刻影响了家族与乡里,其子女均投身国防事业——长子从清华大学毕业后投身部队,长女从毕业于北京大学后前往海军部队以军医身份守护战士健康。受其感召,郑爷爷的哥哥和姐姐也曾追随他投身军旅,他的儿子后来也穿上了军装。这种“一家三代从军”的故事在当地并非个例,据村史记载,自将军投身革命起,长冲村先后有多名青年追随其脚步参军入伍,形成“将军故里出英雄”的独特文化现象。此外,将军始终心系家乡,1976年,他个人捐款4万多元(相当于当时12台东方红拖拉机总价)为村里购置拖拉机,在那个买机器极为不易的年代,这份情谊格外珍贵。

实践团成员跟随郑爷爷的脚步穿行于乡间小路,在聆听其讲述将军生平往事的过程中,深切感受着红色记忆的温度。老人从家中小心翼翼捧出的将军老照片、娓娓道来的“一家三代从军”故事,与实地所见的故居修缮成果相互映照,让历史细节在现实场景中逐渐清晰。

实践团成员不仅从泛黄的史料记载中触摸到革命先辈的精神脉络,更在与乡土民情的零距离接触中,直观见证了红色基因如何在乡村热土中生根发芽。这份跨越时空的精神传承,正是对中国共产党精神谱系的生动诠释。

追寻将军足迹:探访长冲村故居

在探寻路上,我们与当地村民进行交流,询问有关郑国仲将军的信息。期间,我们碰到一位老爷爷,从他那里我们意外得知,郑国仲将军是他的大伯。我们向郑爷爷说明此次来访目的,他了解后,热情的邀请我们进到家中,并从房间里拿出郑国仲将军的照片,给我们一一讲解有关郑国仲将军生前的一些故事。

半世纪战友情:共筑海军现代化

从郑爷爷口中,我们得知,郑将军出生于当地一个贫困农民家庭,家乡土地贫瘠且人口稠密,全家四口人仅靠不足一亩的田地艰难维生。早早扛起生活重担的他,曾学过裁缝手艺想以此养家,可出徒后日子依旧困顿。黄麻起义的胜利,像一束光点燃了他心中的革命火种,让他坚定了工农武装斗争的信念。16岁那年,他毅然离家参军,开启了漫长的革命征程。他与刘华清上将共事约50年,为中国海军现代化发展立下了不可磨灭的功勋。通过一些照片,能看到他在青岛、辽宁生活的印记,其中1959年陪同朱德、董必武视察海军基地的场景尤为深刻。

红色家风:三代从军铸忠魂

郑国仲将军的革命精神深刻影响了家族与乡里,其子女均投身国防事业——长子从清华大学毕业后投身部队,长女从毕业于北京大学后前往海军部队以军医身份守护战士健康。受其感召,郑爷爷的哥哥和姐姐也曾追随他投身军旅,他的儿子后来也穿上了军装。这种“一家三代从军”的故事在当地并非个例,据村史记载,自将军投身革命起,长冲村先后有多名青年追随其脚步参军入伍,形成“将军故里出英雄”的独特文化现象。此外,将军始终心系家乡,1976年,他个人捐款4万多元(相当于当时12台东方红拖拉机总价)为村里购置拖拉机,在那个买机器极为不易的年代,这份情谊格外珍贵。

实践团成员跟随郑爷爷的脚步穿行于乡间小路,在聆听其讲述将军生平往事的过程中,深切感受着红色记忆的温度。老人从家中小心翼翼捧出的将军老照片、娓娓道来的“一家三代从军”故事,与实地所见的故居修缮成果相互映照,让历史细节在现实场景中逐渐清晰。

实践团成员不仅从泛黄的史料记载中触摸到革命先辈的精神脉络,更在与乡土民情的零距离接触中,直观见证了红色基因如何在乡村热土中生根发芽。这份跨越时空的精神传承,正是对中国共产党精神谱系的生动诠释。

作者:陈猛 刘磊 贺思涵 来源:武汉晴川学院“将星启航”实践团

扫一扫 分享悦读

- 湛科学子“三下乡”:蒲草筑梦,乡约东黄

- 湛江7月9日电(通讯员:胡凯晴 蔡静茹 徐慧贤 莫晓晴)

2025年7月9日上午,蒲草筑梦实践团的全体成员一同前往麻章区太平镇东黄村蒲草 - 07-10

- 五金锻"梅"韵,敲响非遗创新"金"声

- 2025年7月9日,宁波财经学院梅香筑梦助农团与永康五金非遗匠人在江瑶村合作,以“非遗+”理念将传统锻造技艺与现代设计结合,开发出“

- 07-10

- 穿梭里院巷陌,探寻建筑文脉 ——一场与青岛里院的时空对话

- 中国石油大学(华东)文韵拾光实践队于7月8日到达青岛,通过深度访谈、博物馆参观以及实地调研等多种方式,为青岛里院文化传承贡献青春力

- 07-10

- 可可梦志愿服务队:知识传递希望,实践助力成长

- 07-09

- 医心向甬——青年学子深入明楼街道社区卫生服务中心调研安宁疗护发展

- 2025年7月8日,“医心向甬”青年实践团队深入宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心安宁疗护病房,开展专题调研。团队成员通过实地参观

- 07-09

-

大学生三下乡投稿平台