多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

医心向甬——青年学子深入明楼街道社区卫生服务中心调研安宁疗护发展

发布时间:2025-07-09 阅读: 一键复制网址

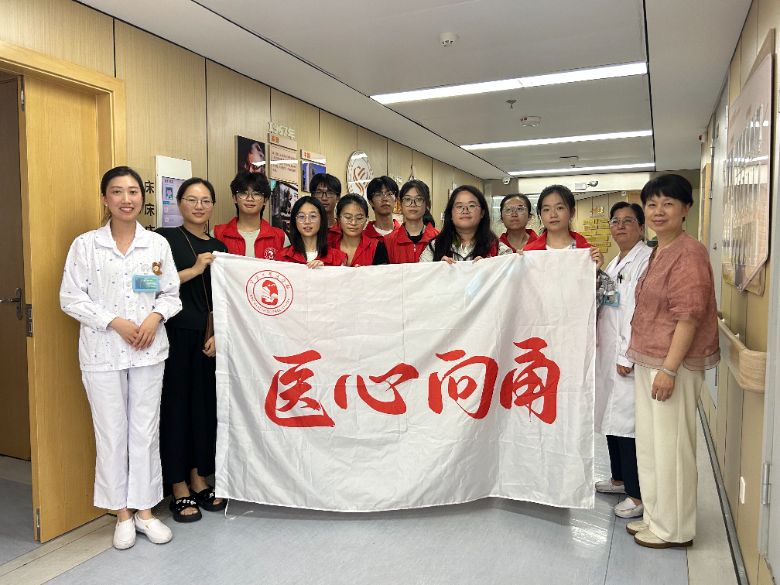

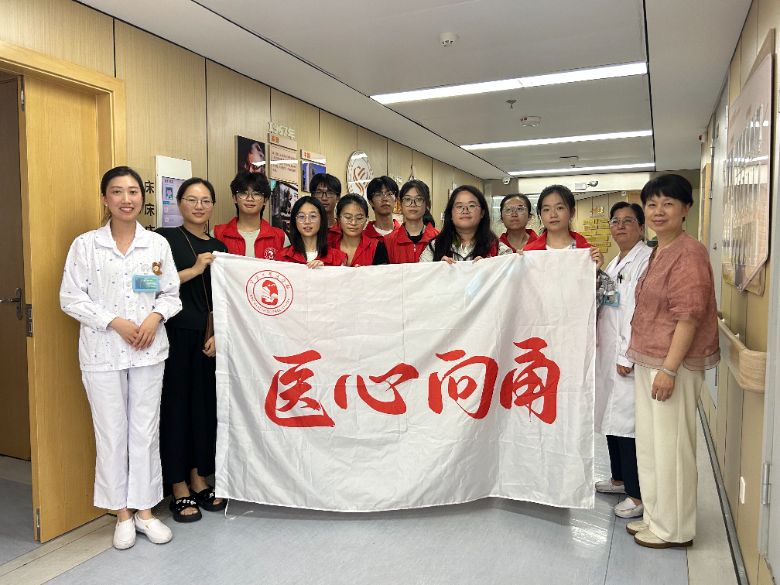

为深入了解宁波地区安宁疗护服务的发展现状,挖掘生命关怀的温暖故事,7月8日,来自宁波大学“医心向甬”实践团队的9名成员在周红娣老师和林如意老师的带领下走进宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心安宁疗护病房,开展实地调研。团队成员通过参观病区设计、访谈医护人员,深刻感受到安宁疗护“以患者为中心”的人文关怀理念,也为推动社会对生命终末期照护的关注贡献青年力量。

团队成员与医护人员合照 志愿者摄

走进安宁疗护:一种让告别更温暖的特殊医疗

当现代医学面对无法治愈的晚期疾病时,安宁疗护提供了一种充满人文关怀的医疗选择。它的核心目标不再是追求治愈疾病本身,而是专注于提升患者的生命质量。

安宁疗护绝非“放弃治疗”或“等死”,而是一种非常积极的、全方位的照护方式。 它的核心在于有效缓解患者身体的痛苦,比如控制剧烈的疼痛、令人窒息的呼吸困难、严重的恶心呕吐,以及难以排解的焦虑和恐惧。与此同时,其更注重提供身体和心灵的全人关怀,帮助患者减轻精神上的负担与恐惧感。

此外,安宁疗护团队也深知家属所承受的巨大压力,因此会同步给予他们情感上的支持、专业的哀伤辅导以及切实可行的实际帮助, 陪伴整个家庭共同走过这段充满挑战的时期。这一切的努力,都是为了守护生命最后旅程的舒适、尊严与平静。

走进安宁病房:触摸生命的温度

明楼街道社区卫生服务中心安宁疗护病房环境温馨安静,与普通病房的嘈杂急迫截然不同。病房以“安”文化为核心理念,每间病房都用“安然”“安心”“安善”“安运”等含“安”字的词语命名,搭配水墨画装饰,弱化了传统病房的冰冷感。

安宁疗护团队秉持“3456”模式开展服务:以“三善”(患者善终、家属善别、生者善生)为目标;通过“四道人生”(道歉、道谢、道爱、道别)减少遗憾;推行全人、全程、全家、全队、全社区的“五全”服务模式,志愿者常来陪伴老人读报、聊天;以“关怀六部曲”(症状改善、疼痛治疗、营养支持、舒适照顾、心理疏导、哀伤辅导)为服务内容,其中症状改善是基础,如优先控制疼痛。

“让每一位患者有尊严地走完人生最后旅程,是我们的使命。”安宁病房护士长舒林玲表示,病房特别注重家属支持,不仅提供心理疏导、哀伤辅导,还帮助家属安排患者身后事,疫情期间曾为无法探视的患者举办生日会并连线家属视频,让患者和家属在温馨氛围中感受关怀。

护士长舒林玲向团队成员介绍关怀六部曲 何洋摄

回溯发展历程:从“医病”到“医心”的跨越

在访谈中,安宁疗护病房裘继燕主任以及护士长舒林玲共同向团队梳理了宁波地区安宁疗护的发展脉络。作为浙江省首批试点单位,宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心自2018年起探索“全人、全家、全程、全队、全社区”的疗护模式,整合医疗、护理、社工、志愿者等多方资源,累计服务患者超500例。“从最初被误解为‘放弃治疗’,到如今家属主动寻求服务,公众认知的转变让我们看到了社会进步的缩影。”裘主任感慨道。

倾听温暖故事:在告别中传递爱与尊严

调研中最触动人心的是患者与医护人员之间的真实故事。在访谈中,裘主任分享了一场特殊告别:一位肝昏迷的患者在最后时刻,患者家属盼望其能苏醒作别,医护团队精心调整方案,守护身旁。当老人睁眼紧握家人手,病房里满是叮咛与不舍。这场告别,是安宁疗护以专业与温情,为生命终程添上暖心注脚。这些故事让团队成员深刻体会到,安宁疗护不是生命的终点站,而是让告别更有温度的“摆渡人”。

医护人员向团队成员分享与病人的温馨故事 林如意摄

心意传递:手工礼物致敬生命“摆渡人”

在调研中,实践团队的每一位成员都被安宁疗护一线医护人员的坚守深深触动——他们以专业驱散病痛的阴霾,用耐心抚平告别前的褶皱,在生命的最后一程里,始终以温柔与尊严为患者及其家庭护航。为了将这份触动转化为真切的敬意,团队成员们特意利用调研间隙,合力筹备了这份手工礼物,每一个细节里都藏着青年学子的用心。这份礼物或许并不贵重,却凝聚着团队在调研中对“生命摆渡人”的深刻理解——理解他们面对病痛时的专业坚守,懂得他们见证告别时的共情担当。

团队成员所做的手工礼品 何洋摄

青年视角:让生命教育照进现实

队长傅同学表示:“大多数人对安宁疗护的定义还存在误解,其实安宁疗护就像它的名字一样,过程中充满着温情和安宁,环境是温馨的,并没有所谓的暮气,悲情。”明楼街道社区卫生服务中心也对青年学子的实践给予高度评价,认为这种“院校联动”有助于凝聚社会共识。

尽管这只是一次短暂的调研,却让团队成员在亲历中触摸到安宁疗护的温度,深刻认识到对生命末期尊严的维护与关怀,不仅关乎个体与家庭的福祉,更是衡量一个社会文明程度的重要标尺。正如安宁疗护团队所言:“生命的价值不仅在于长度,更在于整个社会能否在最后的旅程中,给予每一个生命应有的温柔与尊重。”青年学子的实践与传播,正是推动这种社会认知深化、促进安宁疗护理念普及、最终构建更富人文关怀的健康服务体系的重要力量。

团队成员与医护人员合照 志愿者摄

走进安宁疗护:一种让告别更温暖的特殊医疗

当现代医学面对无法治愈的晚期疾病时,安宁疗护提供了一种充满人文关怀的医疗选择。它的核心目标不再是追求治愈疾病本身,而是专注于提升患者的生命质量。

安宁疗护绝非“放弃治疗”或“等死”,而是一种非常积极的、全方位的照护方式。 它的核心在于有效缓解患者身体的痛苦,比如控制剧烈的疼痛、令人窒息的呼吸困难、严重的恶心呕吐,以及难以排解的焦虑和恐惧。与此同时,其更注重提供身体和心灵的全人关怀,帮助患者减轻精神上的负担与恐惧感。

此外,安宁疗护团队也深知家属所承受的巨大压力,因此会同步给予他们情感上的支持、专业的哀伤辅导以及切实可行的实际帮助, 陪伴整个家庭共同走过这段充满挑战的时期。这一切的努力,都是为了守护生命最后旅程的舒适、尊严与平静。

走进安宁病房:触摸生命的温度

明楼街道社区卫生服务中心安宁疗护病房环境温馨安静,与普通病房的嘈杂急迫截然不同。病房以“安”文化为核心理念,每间病房都用“安然”“安心”“安善”“安运”等含“安”字的词语命名,搭配水墨画装饰,弱化了传统病房的冰冷感。

安宁疗护团队秉持“3456”模式开展服务:以“三善”(患者善终、家属善别、生者善生)为目标;通过“四道人生”(道歉、道谢、道爱、道别)减少遗憾;推行全人、全程、全家、全队、全社区的“五全”服务模式,志愿者常来陪伴老人读报、聊天;以“关怀六部曲”(症状改善、疼痛治疗、营养支持、舒适照顾、心理疏导、哀伤辅导)为服务内容,其中症状改善是基础,如优先控制疼痛。

“让每一位患者有尊严地走完人生最后旅程,是我们的使命。”安宁病房护士长舒林玲表示,病房特别注重家属支持,不仅提供心理疏导、哀伤辅导,还帮助家属安排患者身后事,疫情期间曾为无法探视的患者举办生日会并连线家属视频,让患者和家属在温馨氛围中感受关怀。

护士长舒林玲向团队成员介绍关怀六部曲 何洋摄

回溯发展历程:从“医病”到“医心”的跨越

在访谈中,安宁疗护病房裘继燕主任以及护士长舒林玲共同向团队梳理了宁波地区安宁疗护的发展脉络。作为浙江省首批试点单位,宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心自2018年起探索“全人、全家、全程、全队、全社区”的疗护模式,整合医疗、护理、社工、志愿者等多方资源,累计服务患者超500例。“从最初被误解为‘放弃治疗’,到如今家属主动寻求服务,公众认知的转变让我们看到了社会进步的缩影。”裘主任感慨道。

倾听温暖故事:在告别中传递爱与尊严

调研中最触动人心的是患者与医护人员之间的真实故事。在访谈中,裘主任分享了一场特殊告别:一位肝昏迷的患者在最后时刻,患者家属盼望其能苏醒作别,医护团队精心调整方案,守护身旁。当老人睁眼紧握家人手,病房里满是叮咛与不舍。这场告别,是安宁疗护以专业与温情,为生命终程添上暖心注脚。这些故事让团队成员深刻体会到,安宁疗护不是生命的终点站,而是让告别更有温度的“摆渡人”。

医护人员向团队成员分享与病人的温馨故事 林如意摄

心意传递:手工礼物致敬生命“摆渡人”

在调研中,实践团队的每一位成员都被安宁疗护一线医护人员的坚守深深触动——他们以专业驱散病痛的阴霾,用耐心抚平告别前的褶皱,在生命的最后一程里,始终以温柔与尊严为患者及其家庭护航。为了将这份触动转化为真切的敬意,团队成员们特意利用调研间隙,合力筹备了这份手工礼物,每一个细节里都藏着青年学子的用心。这份礼物或许并不贵重,却凝聚着团队在调研中对“生命摆渡人”的深刻理解——理解他们面对病痛时的专业坚守,懂得他们见证告别时的共情担当。

团队成员所做的手工礼品 何洋摄

青年视角:让生命教育照进现实

队长傅同学表示:“大多数人对安宁疗护的定义还存在误解,其实安宁疗护就像它的名字一样,过程中充满着温情和安宁,环境是温馨的,并没有所谓的暮气,悲情。”明楼街道社区卫生服务中心也对青年学子的实践给予高度评价,认为这种“院校联动”有助于凝聚社会共识。

尽管这只是一次短暂的调研,却让团队成员在亲历中触摸到安宁疗护的温度,深刻认识到对生命末期尊严的维护与关怀,不仅关乎个体与家庭的福祉,更是衡量一个社会文明程度的重要标尺。正如安宁疗护团队所言:“生命的价值不仅在于长度,更在于整个社会能否在最后的旅程中,给予每一个生命应有的温柔与尊重。”青年学子的实践与传播,正是推动这种社会认知深化、促进安宁疗护理念普及、最终构建更富人文关怀的健康服务体系的重要力量。

作者:傅尧 何洋 高宇宸 周鑫凯 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 医心向甬——青年学子深入明楼街道社区卫生服务中心调研安宁疗护发展

- 2025年7月8日,“医心向甬”青年实践团队深入宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心安宁疗护病房,开展专题调研。团队成员通过实地参观

- 07-09

- 江苏科技大学环化学院开展“青春志愿进医院 反诈宣传暖人心”社会实践活动

- 7月1日,江苏科技大学环境与化学工程学院相关社会实践团与丹徒区人民医院合作,开展“青春志愿进医院 反诈宣传暖人心”主题活动。大学

- 07-09

- 大学生社会实践活动:传文化薪火,拓童年新篇

- 07-09

- 一门三虎将,忠勇家风耀千秋——秦基伟将军

- 07-09

- 点亮自信之光,筑牢成长基石

- 为引导社区青少年建立积极自我认知,培育自信品格,近日,高桥社区党委携手扬州大学广陵学院文法系“青禾逐光”暑期托班社会实践团,共

- 07-09

- 七彩暑假润童心,“心”火相传护成长

- 为助力社区青少年筑牢心理健康防线,提升情绪管理与心理调适能力,高桥社区党委联动扬州大学广陵学院文法系,组织开展“青禾逐光”暑托

- 07-09

- “四进”添活力,赓续红色血脉

- 近日,滁州学院机电学子以“烽火记忆八十载,数字传承续薪火”为主题,通过“四进”行动开展社会实践活动,以互动式宣讲、创新化表达推

- 07-09

-

大学生三下乡投稿平台