多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

文化认同视域下淮剧在高校艺术教育中的价值探索 ——基于建湖淮剧小镇的实践调研

发布时间:2025-02-08 阅读: 一键复制网址

摘要

本文以江苏建湖淮剧小镇为实践场域,通过田野调查、深度访谈与教学实验相结合的方式,探讨淮剧艺术在当代高校艺术教育中的传承路径与创新价值。研究发现:淮剧独特的方言声腔体系与生活化表演范式,能够有效增强学生的地域文化认同;其"三小戏"艺术特征可为高校戏剧课程提供特色教学资源;非遗活态传承实践对培育大学生文化主体意识具有显著作用。建议通过构建"课堂-舞台-社区"三位一体的教学体系,推动传统戏曲与高校美育的有机融合。

关键词

淮剧;文化认同;高校艺术教育;非遗传承;建湖淮剧小镇

一、实践背景与调研方法

(一)研究背景

在全球化语境下,地方戏曲面临传承断层危机。教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》明确提出要将中华优秀传统文化融入艺术教育体系。淮剧作为发源于盐阜地区、入选国家级非遗名录的剧种,其"九腔十八调"音乐体系与平民化审美特质,为高校开展文化认同教育提供了独特载体。

(二)调研方法

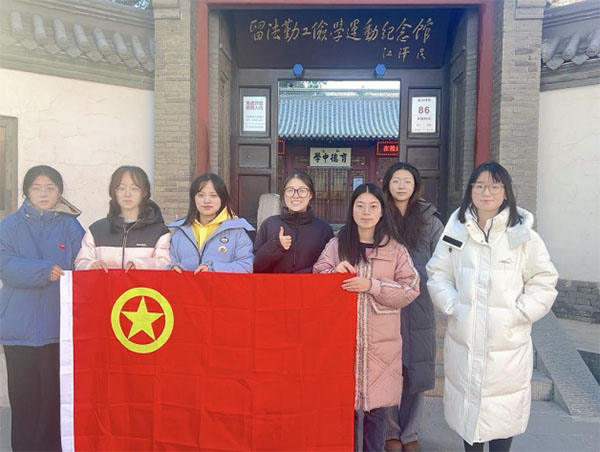

实践团队于2025年1月赴建湖淮剧小镇开展为期15天的调研,采用:

1. 参与式观察:记录《赵五娘》《牙痕记》等经典剧目排练过程

2. 深度访谈:采访8位淮剧传承人、3所高校艺术教育工作者

3. 教学实验:在盐城高校开展淮剧工作坊,收集127份有效问卷

二、建湖实践的核心发现

(一)淮剧艺术的核心价值维度

1. 方言声腔的文化密码

淮剧以建湖方言为正宗,其"靠把调""下河调"等腔系承载着里下河地区特有的语言韵律。如《金殿认子》中"堆字大陆板"唱段,通过方言叠字形成的节奏张力,展现苏北民众刚健质朴的精神气质。

2. 生活化的审美范式

相较于程式严格的京剧,淮剧"三小戏"(小生、小旦、小丑)更强调生活真实感。调研发现,《访友》中"扁担舞"等劳动动作程式,能有效唤起当代青年对传统生产方式的具身认知。

(二)高校传承的现实困境

1. 认知断层:87%受访学生将淮剧等同于"老年艺术"

2. 教学资源匮乏:高校现有戏曲教材中淮剧内容占比不足2%

3. 传承方式单一:依赖讲座式传播,缺乏体验式教学设计

三、高校教育创新路径

(一)课程体系建构

1. 梯度化课程设计

通识层:开设《淮剧鉴赏与方言文化》必修模块

专业层:开发"唱念做打"分段式实训课程

创新层:设立淮剧数字化创作工作坊

2. 跨学科教学实践

在盐城师范学院试点"淮剧+新媒体"课程,学生运用AR技术复原《白虎堂》传统舞台,获江苏省大学生艺术展演一等奖。

(二)文化认同培育机制

1. 建立"非遗传承人-高校教师"双导师制

2. 开发情境化教学模式:通过角色扮演再现《板桥应试》中的科举文化场景

3. 构建"高校-小镇"实践共同体:定期组织学生参与淮剧小镇实景演出

四、结论与建议

本研究证实:淮剧在高校的传承不仅是艺术形式的移植,更是文化基因的唤醒。基于本次实践内容提出如下建议:

1. 将淮剧纳入长三角高校美育联盟共享课程

2. 设立淮剧教育数字资源库(含360°全景影像、工尺谱动画)

3. 推行"戏曲传承学分"制度,鼓励学生参与地方文化实践

本文以江苏建湖淮剧小镇为实践场域,通过田野调查、深度访谈与教学实验相结合的方式,探讨淮剧艺术在当代高校艺术教育中的传承路径与创新价值。研究发现:淮剧独特的方言声腔体系与生活化表演范式,能够有效增强学生的地域文化认同;其"三小戏"艺术特征可为高校戏剧课程提供特色教学资源;非遗活态传承实践对培育大学生文化主体意识具有显著作用。建议通过构建"课堂-舞台-社区"三位一体的教学体系,推动传统戏曲与高校美育的有机融合。

关键词

淮剧;文化认同;高校艺术教育;非遗传承;建湖淮剧小镇

一、实践背景与调研方法

(一)研究背景

在全球化语境下,地方戏曲面临传承断层危机。教育部《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》明确提出要将中华优秀传统文化融入艺术教育体系。淮剧作为发源于盐阜地区、入选国家级非遗名录的剧种,其"九腔十八调"音乐体系与平民化审美特质,为高校开展文化认同教育提供了独特载体。

(二)调研方法

实践团队于2025年1月赴建湖淮剧小镇开展为期15天的调研,采用:

1. 参与式观察:记录《赵五娘》《牙痕记》等经典剧目排练过程

2. 深度访谈:采访8位淮剧传承人、3所高校艺术教育工作者

3. 教学实验:在盐城高校开展淮剧工作坊,收集127份有效问卷

二、建湖实践的核心发现

(一)淮剧艺术的核心价值维度

1. 方言声腔的文化密码

淮剧以建湖方言为正宗,其"靠把调""下河调"等腔系承载着里下河地区特有的语言韵律。如《金殿认子》中"堆字大陆板"唱段,通过方言叠字形成的节奏张力,展现苏北民众刚健质朴的精神气质。

2. 生活化的审美范式

相较于程式严格的京剧,淮剧"三小戏"(小生、小旦、小丑)更强调生活真实感。调研发现,《访友》中"扁担舞"等劳动动作程式,能有效唤起当代青年对传统生产方式的具身认知。

(二)高校传承的现实困境

1. 认知断层:87%受访学生将淮剧等同于"老年艺术"

2. 教学资源匮乏:高校现有戏曲教材中淮剧内容占比不足2%

3. 传承方式单一:依赖讲座式传播,缺乏体验式教学设计

三、高校教育创新路径

(一)课程体系建构

1. 梯度化课程设计

通识层:开设《淮剧鉴赏与方言文化》必修模块

专业层:开发"唱念做打"分段式实训课程

创新层:设立淮剧数字化创作工作坊

2. 跨学科教学实践

在盐城师范学院试点"淮剧+新媒体"课程,学生运用AR技术复原《白虎堂》传统舞台,获江苏省大学生艺术展演一等奖。

(二)文化认同培育机制

1. 建立"非遗传承人-高校教师"双导师制

2. 开发情境化教学模式:通过角色扮演再现《板桥应试》中的科举文化场景

3. 构建"高校-小镇"实践共同体:定期组织学生参与淮剧小镇实景演出

四、结论与建议

本研究证实:淮剧在高校的传承不仅是艺术形式的移植,更是文化基因的唤醒。基于本次实践内容提出如下建议:

1. 将淮剧纳入长三角高校美育联盟共享课程

2. 设立淮剧教育数字资源库(含360°全景影像、工尺谱动画)

3. 推行"戏曲传承学分"制度,鼓励学生参与地方文化实践

作者:徐新悦 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 商学院“质”惠筑梦调研团在合兴村开展社会实践调研活动

- 1月23日,山东大学(威海)“质”惠筑梦小组在淮安市洪泽区东双沟镇合兴村,与村书记探讨农业废弃物分类资源化利用。当地工作有成效,

- 02-08

- 文化认同视域下淮剧在高校艺术教育中的价值探索 ——基于建湖淮剧小镇的实践调研

- 本文以江苏建湖淮剧小镇为实践场域,通过田野调查、深度访谈与教学实验相结合的方式,探讨淮剧艺术在当代高校艺术教育中的传承路径与创

- 02-08

- o 关于 “孔乙己文学” 背后大学生就业问题的研究与反思 o —————从 “孔乙己文学” 透视大学

- 在信息传播迅速且多元的当下,“孔乙己文学” 宛如一颗投入舆论湖面的石子,激起层层涟漪,引发了社会各界广泛而深入的讨论

- 02-08

- 关于年味为什么越来越淡的调查

- 随着经济快速发展,人们对于春季越来越轻视

- 02-08

- 商学院“质”惠筑梦调研团在桃源村开展社会实践调研活动

- 2月5日,商学院“质”惠筑梦调研团成员王萌在菏泽市曹县庄寨镇桃源村,调研农业废弃物分类资源化利用。当地相关工作有成果也存问题,如

- 02-08

- 华北电力大学电力工程系“红色记忆、百年传承”实践团赴多地开展“胸怀强国之志,厚植爱国情怀”

- 为追寻红色足迹,弘扬革命精神,华北电力大学电力工程系“红色记忆,百年传承”社会实践团于1月10日至2月5日以“共学启程、分地深研”

- 02-08

- 洛阳理工学院学子“返家乡”实践:助力家乡教育,点亮儿童未来

- 2025年1月至2月,我作为共青团“伙伴计划”志愿者教师,参与团县委的“返家乡”社会实践活动,为家乡的建设贡献自己的力量。通过学业辅

- 02-08

- 年淡了报告

- 02-08

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台