多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

关于年味为什么越来越淡的调查

发布时间:2025-02-08 阅读: 一键复制网址

关于“经济快速发展背景下年味变淡”的调查研究报告

一、研究背景与目的

1. 经济快速发展与社会文化变迁的双向影响

中国自改革开放以来,经济增速持续领跑全球,城市化率从1978年的17.9%跃升至2023年的65%以上。这一过程中,工业化、信息化和全球化三重浪潮交织,深刻重塑了社会结构和文化生态。然而,经济腾飞的另一面,是传统文化与现代生活方式的剧烈碰撞。以春节为代表的传统节日文化,正面临仪式简化、情感淡化、参与度下降等问题,“年味变淡”成为公众热议的焦点。

2. 研究意义与目标

本次调查以2900份有效问卷为基础,覆盖全国不同地区、年龄和职业群体,旨在系统回答以下问题:

年味变淡的核心表现是什么?

经济快速发展如何通过城市化、科技渗透、消费观念转变等路径影响春节文化?

如何在现代化进程中实现传统文化的创新性传承?

本研究不仅为文化保护提供数据支持,更为政策制定者、社区和家庭提供可操作的解决方案。

二、年味变淡的现状与数据支撑

1. 传统习俗的简化与流失

(1)仪式感的消逝

调查显示,仅55.07%的受访者仍参与贴春联、挂灯笼等传统装饰(第10题),而燃放鞭炮、烟花的比例进一步降至46.23%。这一现象与环保政策限制(如城市禁燃令)和安全隐患担忧相关,但更深层原因在于仪式意义的淡化。例如,年轻一代中,36.17%的受访者认为传统习俗是“繁琐的形式”(第9题),缺乏对其文化内涵的理解。

(2)传统饮食文化的式微

年夜饭曾是春节的核心仪式,但调查发现,42.52%的家庭选择在外就餐或订购半成品(第10题)。工业化食品和外卖平台的普及,使得家庭自制年菜的“手作温度”逐渐消失。此外,地域特色年食(如北方的饺子、南方的年糕)在城市化进程中趋于同质化,地方文化符号被削弱。

2. 家庭团聚模式的改变

(1)时空压缩下的亲情疏离

城市化导致大规模人口流动,农民工、白领等群体面临“春节迁徙”困境。数据显示,55.86%的受访者认为团聚时间被压缩至“3天以内”(第12题)。一线城市中,部分家庭因工作压力甚至选择“错峰过年”,传统“腊月二十三至正月十五”的节期被割裂为碎片化假期。

(2)代际差异与情感隔阂

老年群体对春节的期待值(76.3%)显著高于年轻人(42.5%)。年轻一代更倾向于将春节视为“休闲假期”,而非文化传承载体。第7题中,37.62%的年轻人表示“春节缺乏盼头,心里空落落”,折射出代际文化认同的断层。

3. 现代科技的冲击

(1)线上互动与线下疏离的悖论

智能手机的普及改变了春节社交模式。调查显示,31.1%的受访者认为“线上拜年冲淡了面对面交流的温度”(第8题)。尽管微信红包、短视频祝福等形式增加了便利性,但“仪式快餐化”问题突出。例如,家族微信群中的“抢红包”活动,虽热闹却缺乏传统磕头拜年的庄重感。

(2)娱乐方式转型对年俗的替代

45.52%的受访者表示,春节期间更倾向于“在家观影、打游戏”(第12题)。传统庙会、社火表演等集体活动被个体化娱乐取代,社区凝聚力进一步弱化。

4. 经济与消费观念的转变

(1)消费主义对春节符号的重构

商家通过“年货节”“春节限定”等营销策略,将春节异化为购物狂欢。数据显示,53.9%的受访者认为“年货购置随意化”(第11题),传统手工制品的象征意义被工业化商品稀释。例如,手写春联被印刷品替代,红包金额攀比取代了“压岁钱”的祈福内涵。

(2)时间经济化与节日功利化

37.55%的受访者指出,春节成为“人情往来、资源置换的场合”(第7题)。企业年会、客户答谢宴等商业活动嵌入节日期,传统“辞旧迎新”的精神意义被功利目的覆盖。

---

三、年味变淡的深层原因分析

1. 文化传承机制的断裂

(1)家庭教育的缺位

传统上,春节文化通过家庭代际传递。然而,核心家庭(父母与未婚子女)比例上升,导致多代同堂的“文化传授场域”消失。调查中,55.31%的受访者认为“年轻人缺乏学习习俗的机会”(第13题)。父母忙于工作,祖辈因城市化迁居而脱离原有社区,进一步加剧传承困境。

(2)学校教育的功利化倾向

现行教育体系侧重知识传授,传统文化教育多流于形式。例如,中小学的“春节手抄报”作业,往往成为家长代劳的任务,学生未能真正理解习俗背后的历史与伦理价值。

2. 城市化与空间重构的冲击

(1)居住模式改变人际关系

高层住宅的封闭性削弱了邻里互动。数据显示,30.38%的受访者认为“春节期间邻里串门几乎消失”(第12题)。传统村落中“走家串户拜年”的习俗,在城市中演变为“电梯里的点头之交”。

(2)公共文化空间的萎缩

城市化进程中,祠堂、庙宇等传统公共空间被商业综合体取代。第14题显示,45.28%的受访者认为“春节公共活动缺乏举办场所”。例如,北京地坛庙会虽保留形式,但过度商业化导致文化体验浅表化。

3. 全球化与本土文化的张力

(1)外来文化的竞争性渗透

西方节日(如圣诞节、情人节)借助商业营销强势进入中国,分散了公众对春节的专注度。第14题中,52.97%的受访者认为“外素文化冲击本土春节”。年轻群体更易接受多元文化,导致传统节日的“文化主权”受到挑战。

(2)文化认同的碎片化

经济全球化催生了“世界公民”意识,部分精英阶层将春节视为“地方性习俗”,而非民族身份的核心符号。这种认知偏差削弱了文化传承的内在动力。

四、重拾年味的可行路径

1. 构建多层次的文化教育体系

(1)家庭:重塑仪式教育的日常性

鼓励家庭在春节前共同制定“习俗实践清单”,如腊月扫尘、祭灶仪式等。通过亲子协作包饺子、写春联,增强代际互动与文化沉浸感。

(2)学校:开发沉浸式文化课程

建议将春节文化纳入校本课程,设计跨学科项目。例如,历史课解析“年兽传说”的演变,美术课教授剪纸技艺,语文课赏析春节诗词,形成知识-情感-实践三位一体的教育模式。

(3)社区:打造文化传承的公共平台

社区可组织“春节文化工作坊”,邀请非遗传承人教授传统手艺。同时,恢复“百家宴”“灯谜会”等集体活动,重建社区归属感。

2. 创新传统习俗的现代表达

(1)科技赋能:虚实融合的节日体验

AR/VR技术:开发“虚拟庙会”应用,用户可通过头盔体验传统舞狮、踩高跷;

区块链认证:推出“数字春联”,用户创作后生成NFT,赋予传统符号数字收藏价值;

短视频创作:鼓励用户拍摄“我家年味”主题短片,通过算法推送形成文化传播裂变。

(2)商业创新:文化IP的产业化开发

文创产品:与故宫、敦煌等文化机构合作,推出“国潮年货礼盒”,将传统纹样与现代设计结合;

文旅融合:设计“春节文化之旅”线路,如福建莆田的“板凳龙”、广东佛山的“行通济”,吸引年轻游客深度体验。

3. 政策支持与文化空间保护

(1)立法保障传统节日的文化完整性

建议修订《非物质文化遗产法》,明确春节习俗的保护清单,禁止商业活动过度侵占节日时间(如提前一个月炒作“年货节”)。

(2)城市规划预留文化空间

新建社区需配建“民俗广场”,老旧小区改造中保留祠堂、古树等文化地标。政府可通过补贴鼓励商场、写字楼举办春节主题展览。

(3)环保与传统习俗的平衡

针对禁燃政策,可研发环保鞭炮(如电子烟花、可降解冷光喷剂),既满足仪式需求,又减少环境污染。

4. 强化家庭与社区的情感联结

(1)企业社会责任:保障春节休假权

推动企业落实带薪年假制度,避免“加班文化”侵蚀春节假期。互联网公司可设置“春节免打扰模式”,减少工作群信息干扰。

(2)代际对话:重建家庭叙事

鼓励家庭制作“春节记忆相册”,记录每年的团圆时刻。祖辈可通过口述史方式,向孙辈传递家族故事与习俗意义。

(3)邻里互助网络的重构

推广“共享年夜饭”模式,独居老人、外来务工者可加入邻近家庭共度除夕。社区物业可组织“春节互助小组”,帮助居民布置楼道装饰、协调拜年路线。

五、案例分析与国际经验借鉴

1. 国内成功实践

(1)浙江乌镇:传统与现代的共生

乌镇通过“互联网+春节”模式,保留水乡灯会、长街宴等传统活动,同时引入智慧导览、AI灯谜等科技元素,吸引年轻游客占比达65%。

(2)陕西袁家村:社区驱动的文化复兴

袁家村通过村民自治,恢复社火、皮影戏等民俗,并将春节活动与农产品销售结合,实现文化保护与经济效益双赢。

2. 国际经验启示

(1)日本:节日的精细化传承

日本“盂兰盆节”通过企业放假、铁路增开“返乡专列”等政策,保障家庭团聚。神社祭典、灯笼漂流等活动兼具宗教性与娱乐性,值得借鉴。

(2)韩国:文化输出的产业化路径

韩国将“春节(Seollal)”与K-pop、影视剧结合,通过《请回答1988》等作品向全球传播家庭温情,启示中国春节文化的国际表达。

六、结语与展望

年味变淡并非传统文化的消亡,而是其转型的阵痛期。经济快速发展为文化创新提供了物质基础与技术工具,关键在于如何平衡“守护”与“创新”。

未来研究方向建议:

追踪Z世代对春节的认知变迁,探索亚文化(如汉服、国风音乐)与传统节日的融合路径;

量化研究春节文化对心理健康的影响,为“节日疗愈”提供理论支撑;

构建“春节文化指数”,从习俗实践、情感认同、社区参与等维度动态评估年味浓度。

唯有让春节既扎根于历史土壤,又绽放于现代生活,年味才能真正成为民族精神的永恒印记

作者:陈俊强 潘林林 来源:湖北师范大学云帆实践队

扫一扫 分享悦读

- o 关于 “孔乙己文学” 背后大学生就业问题的研究与反思 o —————从 “孔乙己文学” 透视大学

- 在信息传播迅速且多元的当下,“孔乙己文学” 宛如一颗投入舆论湖面的石子,激起层层涟漪,引发了社会各界广泛而深入的讨论

- 02-08

- 关于年味为什么越来越淡的调查

- 随着经济快速发展,人们对于春季越来越轻视

- 02-08

- 商学院“质”惠筑梦调研团在桃源村开展社会实践调研活动

- 2月5日,商学院“质”惠筑梦调研团成员王萌在菏泽市曹县庄寨镇桃源村,调研农业废弃物分类资源化利用。当地相关工作有成果也存问题,如

- 02-08

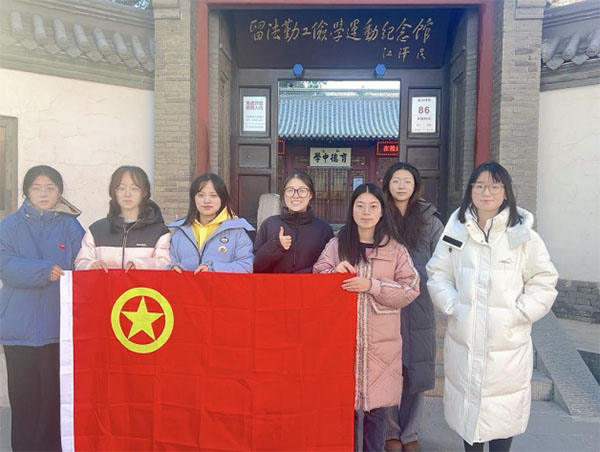

- 华北电力大学电力工程系“红色记忆、百年传承”实践团赴多地开展“胸怀强国之志,厚植爱国情怀”

- 为追寻红色足迹,弘扬革命精神,华北电力大学电力工程系“红色记忆,百年传承”社会实践团于1月10日至2月5日以“共学启程、分地深研”

- 02-08

- 洛阳理工学院学子“返家乡”实践:助力家乡教育,点亮儿童未来

- 2025年1月至2月,我作为共青团“伙伴计划”志愿者教师,参与团县委的“返家乡”社会实践活动,为家乡的建设贡献自己的力量。通过学业辅

- 02-08

- 年淡了报告

- 02-08

- 关于年味报告

- 关于年味

- 02-08

- 百年薪火传豫地,二七精神郑当时

- 02-08

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台