多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

安阳工学院暑期三下乡:“访”---情系修渠老人,追忆峥嵘岁月

发布时间:2024-08-20 关注: 一键复制网址

为弘扬爱国主义精神,贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,传承红旗渠精神,引导和帮助广大青年学生上好爱国奉献,担当民族复兴重任的“大思政课”。2024年7月6日,安阳工学院电子信息与电气工程学院“追寻领袖足迹,传承红色基因”暑假“三下乡”社会实践团奔赴安阳林州市开展系列实践活动。

饮水思源,7月6日-10日,实践团在桂林镇开展了“情系修渠老人,追忆峥嵘岁月”活动,先后走访了5位修渠老人。在85岁的郑风英老人家中,院子里整齐排列着的用于接雨水的塑料水桶和铁盆。郑奶奶26岁时参加修建红旗渠,在修渠过程中右眼被飞石击中不幸失明。岁月流转,一个甲子过去,时至今日的郑风英老人仍视水如命,仿佛那段“十年九旱,水贵如油”的时光早已印刻在骨子里。实践队员从郑奶奶口中得知,修建红旗渠是林州人民对抗长期干旱的地标性工事,它是老一辈人不怕吃苦、自力更生、艰苦创业的真实写照,郑奶奶还告诉队员们:“只要能把渠修好,就是再伤我一只眼也值!修渠的时候日子苦啊,能吃上小米掺面条就赶上过年了。如今条件好了,我们干不动了,年轻人要不怕吃苦,把渠保护好,多为国家建设贡献力量。”老人亲切的话语中处处透露着坚定,久久回荡在每个人的耳边。

饮水思源,7月6日-10日,实践团在桂林镇开展了“情系修渠老人,追忆峥嵘岁月”活动,先后走访了5位修渠老人。在85岁的郑风英老人家中,院子里整齐排列着的用于接雨水的塑料水桶和铁盆。郑奶奶26岁时参加修建红旗渠,在修渠过程中右眼被飞石击中不幸失明。岁月流转,一个甲子过去,时至今日的郑风英老人仍视水如命,仿佛那段“十年九旱,水贵如油”的时光早已印刻在骨子里。实践队员从郑奶奶口中得知,修建红旗渠是林州人民对抗长期干旱的地标性工事,它是老一辈人不怕吃苦、自力更生、艰苦创业的真实写照,郑奶奶还告诉队员们:“只要能把渠修好,就是再伤我一只眼也值!修渠的时候日子苦啊,能吃上小米掺面条就赶上过年了。如今条件好了,我们干不动了,年轻人要不怕吃苦,把渠保护好,多为国家建设贡献力量。”老人亲切的话语中处处透露着坚定,久久回荡在每个人的耳边。

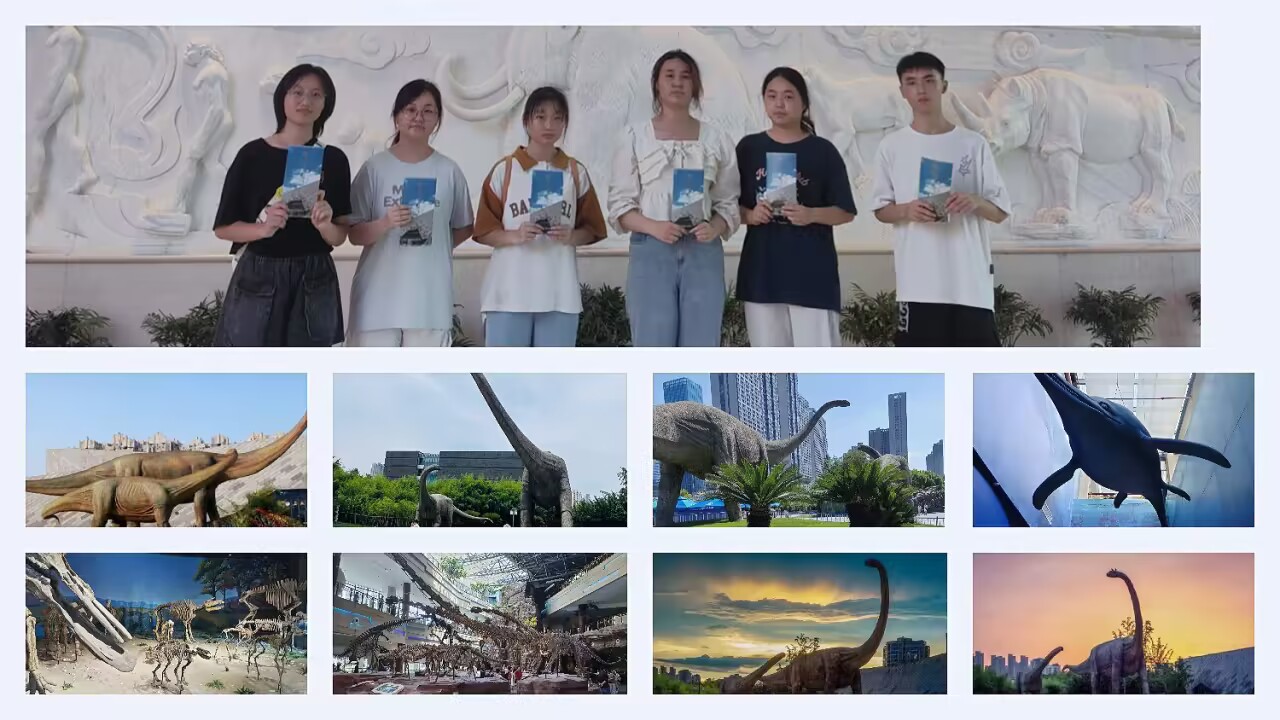

图为实践队员在郑凤英奶奶家中 通讯员 张信淳 供图

在当地村干部带领下,实践团来到了修渠老人张仓生家中。在提前了解到张爷爷喜爱下象棋后,队员们特意给张爷爷带去了一副象棋和生活用品。张爷爷说;“当年修建红旗渠条件相当艰苦,工地上没有住房,我们就住山崖,垒石庵,挖窑洞,搭席棚。隧道深处没有光线,洞内点灯既费油又熏眼睛,就用镜子反射太阳光照明。粮食不够,俺们用工余时间上山挖野菜、采树叶,拌上玉米面、红薯面之类的粗粮。”聆听了张爷爷的修渠故事,队员们深受感动,纷纷表示要向他学习,像张爷爷名字的寓意一样,立宏图之志,守天下苍生。

图为实践队员在张仓生爷爷家中学习 通讯员 张信淳 供图

7月8日实践团走访了修渠老人郭栓林,实践队员们刚踏进郭爷爷家的大门,映入眼帘的就是同郑奶奶家中一样排列有序的塑料水桶,可见勤俭节约的美德印刻在每一位修渠老人的骨子里。队员们正好碰上郭爷爷要下田劳作,便一起拿起农具,进田劳作。在农田里,郭爷爷与队员们谈起他参与修建红旗渠的经历:“那时我们都还年轻。没有工具自己制,没有石灰自己烧,没有抬筐自己编,没有炸药自己造,粮食不够吃就采野菜、下漳河捞水草充饥,干部群众同吃同住同劳动……就这样,一步一个脚印,我们10万林县人民把红旗渠凿成功了。”离别之际,郭爷爷语重心长的叮嘱队员们:“幸福时代了,大家在学校要好好学习,为国家多做贡献。”

图为实践队员和郭栓林爷爷在田间劳动 通讯员 刘悦悦 供图

通过此次活动,队员们更加深刻地理解了“红旗渠精神同延安精神是一脉相承的,是中华民族不可磨灭的历史记忆,永远撼动人心。”走在前辈为我们铺就的道路上,我们要继承前辈精神,做到“吃水不忘修渠人”奋发学习,挺膺担当,用实际行动践行和传承红旗渠精神。(通讯员 李金生 张维嘉 程妙妙)作者:李金生 张维嘉 程妙妙 来源:李金生 张维嘉 程妙妙

扫一扫 分享悦读

- 安阳工学院暑期三下乡:“访”---情系修渠老人,追忆峥嵘岁月

- 月6日-10日,实践团在桂林镇开展了“情系修渠老人,追忆峥嵘岁月”活动,先后走访了5位修渠老人。

- 08-20

- 安阳工学院暑期三下乡:“走”---追寻领袖足迹,领悟革命精神

- 7月13日,实践团一行来到石板岩镇南湾村参观了谷文昌生平事迹展,领略谷文昌同志“不带私心搞革命,一心一意为人民”的光辉一生。

- 08-20

- 红色记忆传古稀,延安精神润桑榆

- 南通大学杏林学院红韵漾韶华志愿服务队于7月10日前往江苏省南通市启东市中心敬老院开展“身处养怡之年 不忘延安经典”主题延安精神志愿

- 08-20

- 知艾学艾共防艾,厚积薄发再出发

- "防艾于未然“社会实践队在十堰市防控中心所学所见所闻

- 08-20

- 走进镇平,学习非物质文化遗产侯氏布艺编制

- 非物质文化遗产是人类智慧的结晶,承载着丰富的历史和文化内涵。保护和传承非物质文化遗产对于维护人类文化多样性具有重要意义。本新闻

- 08-20

- 民法共学息相关,海洋普法起波澜—中国海洋大学学子三下乡

- 2024年7月,中国海洋大学调研队赴山东省青岛市崂山地区开展关于保护海洋环境的普法宣讲活动。

- 08-20

- 探索地球奥秘——安徽省地质博物馆科普之旅

- 08-19

- 团结花开香满园,传统文化润心田

- 为了有力促进民族团结,大力弘扬传统文化,我校精心组织了一场精彩纷呈的三下乡实践活动。此次活动于7月18日至7月20日在玉溪市峨山县塔

- 08-19

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台