多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

淮阴工学院“运河同心”实践队探访窑湾古镇:寻味千年运河,共酿民族团结“甜”滋味

- 发布时间:2025-08-12 阅读:

- 来源:季旭 陈佳

8月12日电(通讯员季旭 陈佳)为深入挖掘大运河江苏文化带的历史底蕴与民族团结进步故事,8月5日至6日,淮阴工学院机械与材料工程学院的“运河同心”实践队走进江苏省新沂市窑湾古镇,开展“铸牢中华民族共同体意识”主题调研。这座因运河而兴的千年商埠,不仅见证了南北商贸的繁荣,更在历史长河中谱写了多民族交往交流交融的生动篇章。

清晨的窑湾,青石板路在薄雾中蜿蜒,明清风格的灰砖黛瓦倒映在运河支流的碧波里。实践队首日沿中宁街、西大街等历史街区展开走访。这座三面环水的古镇,曾是明清漕运枢纽,南来北往的商旅中不乏回族、满族等少数民族商人。通过查阅地方志,队员们发现,清代窑湾的商贸行会中,有不少来自西北、西南的少数民族商人,他们与汉族商人共同经营,形成了“五方杂处,商贾云集”的繁荣景象。

在窑湾八大会馆中,讲解员向队员们展示了不同会馆的历史以及经贸情况,其中一张光绪年间的合伙文书,上面既有汉族商人的签名,也有回族商人的“经名”,他们共同投资漕运,风险共担、利润共享。队员们深刻体会到,大运河不仅是经济动脉,更是民族团结的纽带。

实践活动的重头戏是对国家级非遗项目“窑湾甜油”的深度调研。6日清晨,队员们走进古镇中始终坚持古法酿造的“赵信隆酱园店”。赵信隆酱园店由镇江籍商人赵金鏖投资兴建,始建于明天启三年(1623年),距今已有394年的历史,是窑湾“前店后坊”布局模式的典型代表之一,初建时拥有800余口缸,经营甜油、酱油、醋等产品。清末民国初年,酱园店在南京、镇江、扬州开设分店,甜油瓶贴有“伏酱秋油”商标。建筑南北四进院落,青砖小瓦楼房保存良好,门匾悬挂“黑酱自黑非墨染,甜油微甜是蜜香”对联。

刚踏入院落,浓郁的酱香便扑面而来,上百口陶缸在阳光下泛着黝黑的光泽。“甜油的制作技艺融合了南北饮食文化的智慧。”第五代传承人介绍,“它的主料是小麦,但发酵工艺借鉴了西北的‘曲酵法’,而‘三伏晒、三九抽’的工序则吸收了江南酱园的精华。”师傅的家族自清代起经营酱园,他的曾祖父曾与一位回族商人合作,改良了甜油的配方,使其风味更加醇厚。那时候,运河边的各族商人不仅做买卖,还互相学习技艺,甜油就是民族团结的‘滋味见证’。

每缸每天要翻动三次,夏季车间温度超40℃,但师傅说,他们的祖训是“做酱如做人,要经得起时间的沉淀”。这句话让队员们感触颇深——正如民族团结,需要一代代人的坚守与传承。

回族餐饮经营者马先生分享了他的故事:"我们家的牛肉汤老店,一直用窑湾甜油调味,很多游客专门来尝这一口‘运河味道’。"马先生还尝试将甜油融入清真美食,开发了"甜油牛肉锅贴",成为古镇的网红小吃。

编辑:季旭

排版:季旭 陈佳

摄影:王柏添

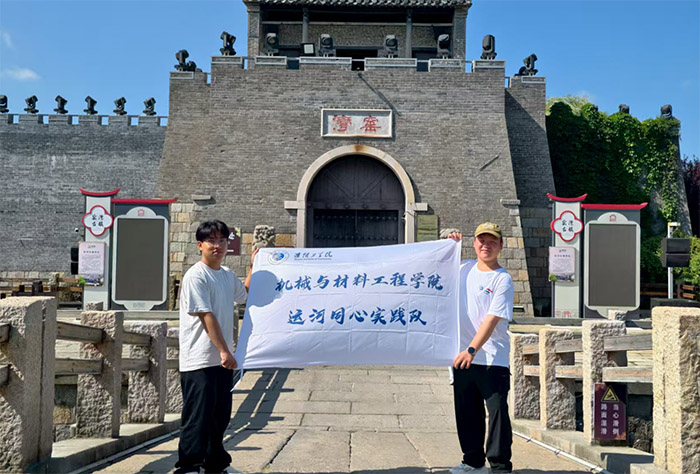

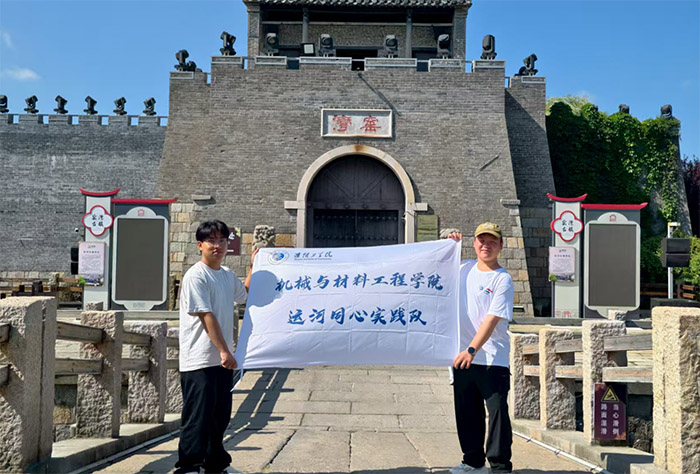

清晨的窑湾,青石板路在薄雾中蜿蜒,明清风格的灰砖黛瓦倒映在运河支流的碧波里。实践队首日沿中宁街、西大街等历史街区展开走访。这座三面环水的古镇,曾是明清漕运枢纽,南来北往的商旅中不乏回族、满族等少数民族商人。通过查阅地方志,队员们发现,清代窑湾的商贸行会中,有不少来自西北、西南的少数民族商人,他们与汉族商人共同经营,形成了“五方杂处,商贾云集”的繁荣景象。

图1实践队队员于古镇城楼前

在窑湾八大会馆中,讲解员向队员们展示了不同会馆的历史以及经贸情况,其中一张光绪年间的合伙文书,上面既有汉族商人的签名,也有回族商人的“经名”,他们共同投资漕运,风险共担、利润共享。队员们深刻体会到,大运河不仅是经济动脉,更是民族团结的纽带。

图2队员参观窑湾八大会馆

实践活动的重头戏是对国家级非遗项目“窑湾甜油”的深度调研。6日清晨,队员们走进古镇中始终坚持古法酿造的“赵信隆酱园店”。赵信隆酱园店由镇江籍商人赵金鏖投资兴建,始建于明天启三年(1623年),距今已有394年的历史,是窑湾“前店后坊”布局模式的典型代表之一,初建时拥有800余口缸,经营甜油、酱油、醋等产品。清末民国初年,酱园店在南京、镇江、扬州开设分店,甜油瓶贴有“伏酱秋油”商标。建筑南北四进院落,青砖小瓦楼房保存良好,门匾悬挂“黑酱自黑非墨染,甜油微甜是蜜香”对联。

刚踏入院落,浓郁的酱香便扑面而来,上百口陶缸在阳光下泛着黝黑的光泽。“甜油的制作技艺融合了南北饮食文化的智慧。”第五代传承人介绍,“它的主料是小麦,但发酵工艺借鉴了西北的‘曲酵法’,而‘三伏晒、三九抽’的工序则吸收了江南酱园的精华。”师傅的家族自清代起经营酱园,他的曾祖父曾与一位回族商人合作,改良了甜油的配方,使其风味更加醇厚。那时候,运河边的各族商人不仅做买卖,还互相学习技艺,甜油就是民族团结的‘滋味见证’。

图3队员实地观察甜油酱缸

每缸每天要翻动三次,夏季车间温度超40℃,但师傅说,他们的祖训是“做酱如做人,要经得起时间的沉淀”。这句话让队员们感触颇深——正如民族团结,需要一代代人的坚守与传承。

图4酱园店师傅向队员们介绍甜油

回族餐饮经营者马先生分享了他的故事:"我们家的牛肉汤老店,一直用窑湾甜油调味,很多游客专门来尝这一口‘运河味道’。"马先生还尝试将甜油融入清真美食,开发了"甜油牛肉锅贴",成为古镇的网红小吃。

图5实践队员于窑湾运河畔

“这次调研让我们看到,大运河文化是各民族共同创造的,它的保护与传承也需要各族青年携手努力。”指导老师叶老师总结道。运河的流水千年不息,就像民族团结的故事,永远在续写新的篇章。编辑:季旭

排版:季旭 陈佳

摄影:王柏添

实践报告推荐

- 淮阴工学院“运河同心”实践队探访窑湾古镇:寻味千年运河,共酿民族团结“甜”滋味

- 8月5日至6日,淮阴工学院机械与材料工程学院的“运河同心”实践队走进江苏省新沂市窑湾古镇,开展“铸牢中华民族共同体意识”主题

- 2025-08-12

- 食品科学与工程学院:“非遗薪火,相约南通”实践团队深入调研蓝印花布博物馆

- 7月20日,为传承与发扬中华民族非物质文化遗产,增强对民族文化的认同感和自豪感,南京财经大学食品科学与工程学院“非遗薪火,相

- 2025-08-12

- “以竹代塑”赋能乡村振兴,实践团队推进景溪村空间调研与资料采集

- 浙江农林大学风景园林与建筑学院服务“乡村振兴”大学生暑期社会实践团进入线下集中实践第二天。围绕“以‘竹’代塑”主题,团队

- 2025-08-12

- 青春足迹印凉山:成大学子在历史荣光与时代脉动中坚定信仰

- 7月8日至11日,成都大学易班工作站“踏凉山热土寻根,擎时代火炬担当”实践团深入四川省凉山彝族自治州西昌市革命老区

- 2025-08-11

- 中南民族大学学子走进小学校园:讲好凉州会盟故事,厚植民族团结童心

- 6月5日,中南民族大学民族学与社会学学院伴飞志愿服务队走进光谷实验小学与南望山小学,开展“讲述凉州会盟故事,共筑民族团

- 2025-08-11

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台