多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

桑植红土地上的青春足音:湘信学子“三下乡”传承革命薪火

发布时间:2025-07-12 阅读: 一键复制网址

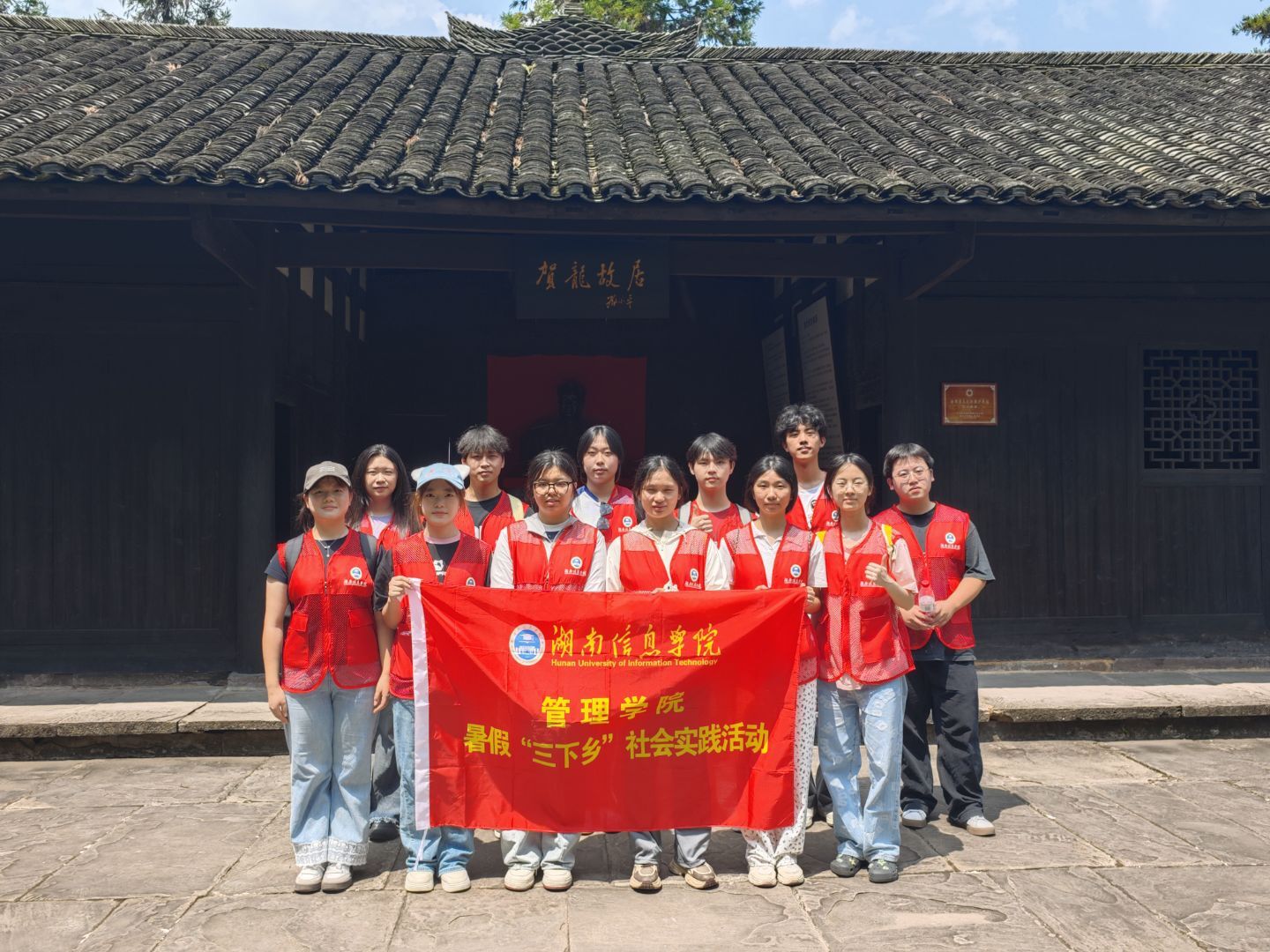

多彩大学生报2025年7月11日讯(通讯员 吴新建 向青) 盛夏,炽热的阳光洒在桑植县这片浸染着革命热血的土地上,青山绿水间,来自湖南信息学院管理学院实践队的青春身影,如灵动音符,奏响一曲红色传承的激昂乐章。他们穿梭于桑植烈士陵园的翠柏之间,徘徊在贺龙故居的古朴建筑之中,以一场跨越时空的精神对话,续写着红色基因传承的崭新篇章。

晨曦初破,薄雾尚未散尽,桑植烈士陵园便迎来了这些年轻的访客。巍峨的烈士纪念碑,在熹微晨光里愈发显得庄严肃穆,碑身之上“人民英雄永垂不朽”八个鎏金大字,熠熠生辉,与队员们胸前闪耀的团徽相互映衬,仿佛是历史与当下的深情对视。实践队成员们整齐列队,庄重肃穆,简短而饱含敬意的仪式过后,他们纷纷拿起扫帚与抹布,脚步轻缓地分散开来。有的队员蹲在墓碑前,手指轻拂,用柔软的布细细擦拭着被风雨侵蚀的字迹,每一个动作都小心翼翼,像是生怕惊扰了长眠于此的英烈;有的队员沿着蜿蜒的墓道,一丝不苟地清扫着落叶与碎石,阳光透过枝叶的缝隙,在他们专注的面庞上投下斑驳光影,勾勒出一幅静默而深沉的追思画面。

半小时的清扫时光里,陵园内一片寂静,唯有工具与地面接触的细微声响,偶尔伴随着几声清脆鸟鸣,在空气中悠悠回荡。这片宁静的土地之下,长眠着为桑植解放英勇献身的3000多名烈士,他们中最年长的不过30岁,最年幼的仅有16岁,恰是队员们这般青春正好的年纪。他们的生命,在历史的长河中戛然而止,却又以另一种方式,永远地鲜活在了这片土地之上,成为后人心中永恒的精神坐标。

告别烈士陵园,实践队前往贺龙故居,木质门楼,古色古香,“元帅故里”的匾额高悬其上,岁月的沉淀赋予了它独特的韵味。队员们怀着崇敬之情,跨过门槛,在讲解员的引领下,踏入贺龙纪念馆,一场沉浸式的历史之旅就此开启。

馆内十个展区依时间轴线徐徐铺展,玻璃展柜里,仿制的“两把菜刀”散发着冷峻的光泽,那锋利的刀刃,仿佛在诉说着18岁的贺龙,勇砸盐局、拯救乡亲的果敢与坚毅;泛黄的《湘鄂西革命根据地形势图》上,密密麻麻的红箭头,宛如跳动的历史脉搏,勾勒出红军转战湘西的艰难征程,图边“贺老总亲自勘察”的标注,虽墨迹已淡,却仍能让人遥想到当年,贺龙元帅在昏暗的油灯下,彻夜未眠、谋划战局的身影;展台上,一件洗得发白、肘部打着补丁的粗布军装,格外引人注目,讲解员轻声讲述着,这是1935年长征途中,贺龙元帅将自己的棉衣让给伤员后,穿着度过漫长岁月的御寒衣物,质朴的衣衫,承载着元帅心系战友、无私奉献的高尚情怀。

午后,骄阳似火,实践队的志愿服务在贺龙故居入口处有条不紊地展开。“奶奶,您点这个绿色按钮就能预约啦。”“小朋友,展厅里要轻声慢步,不能奔跑哦。”队员们分工明确,配合默契,两人守在预约台前,耐心地帮助老人操作智能手机;三人在院内巡逻,时刻提醒游客文明参观;还有队员主动接过带小孩的家长手中的水杯,贴心地放在休息区的石桌上。来自长沙的游客王先生感慨道:“这些学生太热情、太贴心了,有他们在,我们的红色之旅都更有温度、更有意义了。”

夕阳西下,余晖洒在贺龙故居前的广场上,实践队队员们在此集合。回望身后的青砖灰瓦,他们的眼神中多了几分坚定与成熟。这场“三下乡”活动,不仅清扫了墓碑上的尘埃,更拂去了他们记忆深处的懵懂与迷茫;不仅聆听了一段段震撼人心的历史故事,更真切地触摸到了革命精神的强劲脉搏。正如队长在总结会上所言:“桑植的红,是烈士鲜血的殷红,是党旗军装的鲜红,更是我们年轻一代该传承的精神底色。”当青春的足迹与红色印记深度交融,这场跨越百年的对话,才刚刚掀开新的篇章,向着更广阔的未来,大步迈进。

作者:吴新建 向青

一审:吴新建 王柏雅

二审:万胜男

三审:谭耀华

作者:吴新建 来源:星火兴农桑植暑期三下乡团队

扫一扫 分享悦读

- “绘”味家乡

- “绘”味北京传统美食

- 07-12

- 美术学院“‘绘’味家乡——家乡美食插画行动”

- 07-12

- “‘绘’味家乡 ——家乡美食插画行动” 暑期团队社会实践报告

- 无锡,作为江南水乡的代表城市之一,不仅以其秀美的自然风光闻名,更以其丰富的美食文化吸引着八方来客。

- 07-12

- 青春暖银发,艾香传安康

- 07-12

- 暑期实践暖夕阳:折纸传情,青春陪伴点亮养老生活

- 07-12

- 三向奔赴促乡音传承 “语”你同行队大泽湖方言调研务实推进

- 2025年7月10日,湖南工商大学“语”你同行三下乡社会实践队深入长沙市望城区大泽湖街道,聚焦望城方言保护与宣传,高效落实多项关键前

- 07-12

- 厦门医学院:红医筑岩城,芳茗助振兴

- 素有“闽中之秀”美誉的大田县,有着深厚的文化底蕴、蓬勃的茶产业活力与厚重的红色记忆。

- 07-12

-

大学生三下乡投稿平台