玉山脚下曲未央,牡丹亭外春常在

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 来源:南京师范大学泰州学院人文传媒学院“雅韵染九州.文脉灌云川”暑假假期社会实践团队

——昆山昆曲暑期社会实践

南京师范大学泰州学院走进“百戏之师”发源地,助非遗薪火映青春

大学生网报昆山7月13日电(通讯员:杨佳颖 郑亦婷 王天宇)

为进一步了解昆山昆曲,2025年7月3日,南京师范大学泰州学院“雅韵染九州·文脉灌云川”实践团队来到昆山“昆山戏曲百戏博物馆”,进行相关非遗昆曲实践调查。

戏曲百戏博物馆位于江苏省昆山市巴城镇并蒂莲路2号,其建筑形态取意传统工尺谱符号,打造出兼具古典韵味与现代功能的文化空间。内设通史厅、专题厅、多媒体厅和探索体验厅四大常设展厅,系统性呈现中国戏曲发展脉络与各剧种特色。作为国内首个完整收录348个戏曲剧种资料的博物馆,其藏品源自全国剧种捐赠的4000余件特色文物,涵盖戏曲服饰、乐器及相关文献。通过沉浸式展览、戏曲展演、非遗手作等活动,成为连接传统文化与年轻群体的重要载体。对于喜爱戏曲和传统文化的游客来说,这里无疑是一个值得推荐的旅游圣地。

(图为在昆山戏曲百戏博物馆的学生正在写生。中国青年网通讯员王天宇摄)

昆曲被誉为“百戏之祖”,是中国传统戏曲艺术的瑰宝,2001年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。然而,随着现代娱乐方式的多样化,昆曲的传承与发展面临着严峻挑战。在昆山,实践队员走访了几位昆曲博物馆工作人员,聆听了他们的故事,深刻体会到传承人对昆曲艺术的坚守与热爱。一位年轻的女士告诉我们:“昆曲不仅是技艺,更是一种精神。我虽然没有经过专业的昆曲技艺培训,但百戏博物馆的负责人正借助互联网以新的方式传承昆曲文化。”

(图为实践队在昆山戏曲百戏博物馆了昆曲乐器相关知识。中国青年网通讯员杨佳颖供图)

在采访昆曲非遗传承人时,实践队员深深被他们的精神所打动。一位年过六旬的老师傅告诉他们,他从小跟随师父学艺,每天凌晨四点起床练功,几十年如一日。他说:“昆曲的唱腔、身段、眼神,每一个细节都需要千锤百炼。现在的年轻人耐不住这份寂寞,但我不能让它失传。”

这种坚守并非孤例。许多传承人尽管收入微薄,仍坚持带徒授艺,甚至自费举办公益演出。他们的故事让我明白,非遗传承不仅是技艺的传递,更是一种精神的延续——对艺术的敬畏、对文化的责任、对历史的担当。

在调研中,实践队员们发现昆曲的传承主要面临以下几方面的问题:传承人老龄化:目前活跃在舞台上的昆曲演员以中老年为主,年轻一代对昆曲的兴趣和参与度较低。观众群体萎缩:传统戏曲的观众多为老年人,年轻人对昆曲的认知和接受度有限。传播方式单一:昆曲的传播仍以线下演出为主,新媒体平台上的内容较少。资金支持不足:昆曲演出和培训经费有限,难以吸引优秀人才。教育体系缺失:学校教育中昆曲课程较少,难以培养新生力量。创新力度不够:昆曲演出内容和形式缺乏现代元素,难以吸引年轻观众。

针对这些问题,队员们采访了不同年龄段的市民。一位高中生表示:“其实我对昆曲的了解仅限于课本上的介绍,平时很少有机会接触。”一位中年观众则感叹:“现在的年轻人更喜欢流行音乐,昆曲的观众越来越少,传承确实是个难题。”

在数字化浪潮席卷全球的背景下,新媒体技术的蓬勃发展为非物质文化遗产的传承与传播提供了全新机遇。针对昆曲这一“人类口述和非物质遗产代表作”的当代传承,相关专家及文化工作者提出了一系列创新性建议,旨在让传统艺术在新时代焕发更强生命力。教育普及是艺术传承的根基。建议推动昆曲艺术进校园工程,与中小学艺术课程体系深度结合。可通过组织学生观摩专业院团演出、开设昆曲体验工作坊、编写适合青少年的普及教材等方式,让年轻一代在互动体验中感受昆曲之美。参考“戏曲进校园”成功经验,建立常态化教育合作机制,为昆曲艺术培养未来的观众群体和潜在传承人。建议借鉴故宫文创开发经验,着力打造昆曲主题文化IP。开发兼具艺术性与实用性的文创产品,如融入水袖元素的首饰、印有经典曲词的文具、戏曲脸谱主题服饰等。通过商业化运作和市场化推广,让昆曲元素融入现代生活场景,实现文化价值与市场价值的良性互动,扩大昆曲文化的社会影响力。建议充分利用短视频平台传播优势,在抖音、B站等年轻群体聚集的社交平台推出昆曲趣味科普内容。通过将经典唱段与现代流行音乐进行创新融合,或采用动画形式演绎《牡丹亭》等经典剧目片段,以符合网络传播规律的表达方式,降低年轻受众的接受门槛。这种“老艺术新表达”的传播模式,有望让更多群体领略昆曲艺术的独特魅力。

昆曲不仅是舞台上的艺术,更是一种流淌在血脉中的文化基因。在调研过程中,实践队员们既看到了老一辈传承人的坚守与执着,也感受到了年轻一代对传统文化的陌生与疏离。这种代际之间的认知差异,恰恰反映了非遗传承的紧迫性。

非遗传承是一场与时间的赛跑。老一辈传承人逐渐老去,而年轻一代的接棒尚未形成规模。但我们也能看到希望——越来越多的人开始关注非遗,新技术为文化传播提供了无限可能。

(图为昆山戏曲百戏博物馆的昆曲演出后台模拟。中国青年网通讯员郑亦婷供图)

昆曲的婉转唱腔,是中华文明千年不绝的回响。漫步昆山“戏曲百戏博物馆”,实践团队发现这座城市正以“大雅昆曲”为支点撬动文化生态建设:顾炎武故居开设的“亭林雅集”将昆曲与书法结合,周庄古戏台推出的“船游听曲”文旅项目,无不体现着“各美其美,美美与共”的文化智慧。正如团队成员在实践日志中所写:“当《玉山雅集》的曲牌遇上昆山科创城的灯光,我们看见了传统与现代的共舞。”

唐代宫廷名伶黄幡绰,曾在正仪傀儡湖畔教习歌伎,他传授的宫廷雅乐成为昆山腔源头之一。元代文人顾阿瑛曾在此举办玉山雅集,文人墨客的诗文曲唱成为昆山腔萌发的助力。

信义晨晖,东吴夕照,一曲悠扬的水磨腔惊艳了六百载岁月。如今,在昆曲故里,戏曲百戏博物馆演绎昆山腔在阳澄湖畔孕育滋长的历史,充分展现中国戏曲艺术新的魅力。

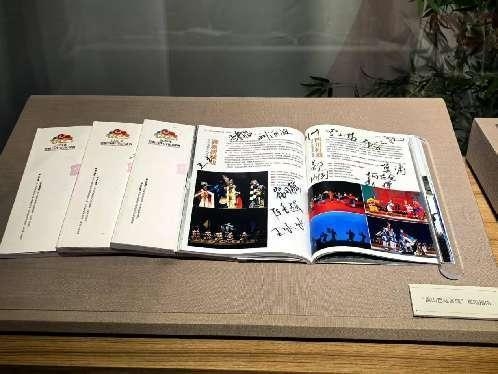

(图为昆山戏曲百戏博物馆的“昆山百戏盛典”观剧指南。中国青年网通讯员杨佳颖 供图)

夜幕降临,实践团队在昆山昆曲百戏博物馆前合影留念,相机定格的瞬间,背景音是《游园惊梦》的袅袅余音。正如《光明日报》所言:“传统文化的生命力,正在于代代相传的接力与生生不息的创造。”此次实践虽已落幕,但对昆曲艺术的传播创新思考仍在延续——这支青春队伍带走的不仅是相机里的影像资料,更有一份“以文化人,以艺通心”的使命担当。

实践队:南京师范大学泰州学院人文传媒学院“雅韵染九州.文脉灌云川”暑假假期社会实践团队

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台