传统文化在青春对话中焕发新生命力

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 来源:夏欣

2024 年暑假,南京师范大学泰州学院 “雅韵染九州,文脉灌云川” 社会实践团队赴苏州市及多地城市街头,开展了为期一个月的传统文化传承现状调研。

团队通过走访中国丝绸档案馆、非遗工坊、社区文化站,以及对不同年轻群体进行街头采访,旨在探究传统技艺在当代的生存状态与年轻一代的文化认知,为传统文化的活态传承寻找现实路径。

在中国丝绸档案馆的恒温库房内,一卷乾隆年间的云锦样册静静陈列,泛黄绢面上金线勾勒的龙凤纹样仍泛着温润光泽。“这批文物对湿度极其敏感,0.1% 的波动都可能造成不可逆损伤。” 档案馆技术部主任周明指着墙上的实时监测系统解释。团队成员注意到,库房角落的高精度扫描仪正将纹样转化为数字档案,隔壁实验室里,3D 打印的织机零件与百年前的木制原件几乎无异 —— 现代科技正成为破解 “人亡技绝” 困境的钥匙,让古老纹样得以跨越时空留存。

图为队员在参观中国丝绸档案馆。队员供图。

缫丝车间的蒸汽里,两种设备构成奇妙的对照:左侧百年木制缫丝车在工人推动下缓缓转动,右侧全自动缫丝机组的机械臂正精准分拣蚕茧。国家级非遗传承人李德喜双手浸在 38℃的温水里,指尖轻巧挑出蚕丝接头,“机器一天能处理 50 公斤茧子,但宋锦的‘活色’效果,得靠手工把握丝线的‘呼吸感’。” 这种 “双轨并行” 的生产模式,恰是传统工艺在效率与质感间寻找平衡的生动注脚。

跨界创新让传统技艺焕发新彩。在苏州一家文创工作室,团队见到了将缎纹与 LED 柔性屏结合的装置艺术《蚕宇宙》:流动的传统缠枝纹在电子光效中虚实交织,赛博朋克风格的解构让老花纹褪去 “土气”。“米兰设计周上,很多年轻人围着看。” 工作室负责人介绍,2022 年系列衍生品销售额突破 300 万元,这些收益反哺了传统工坊的运营,让老师傅们能安心钻研技艺。

图为馆内陈列的纺织原材料。队员供图。

教育领域的探索同样亮眼。在开设 “非遗现代应用” 专业的教室里,学生张晓琳正通过 AR 技术设计纹样,平板电脑屏幕上,不同经纬密度下的面料光泽实时变化。“这比书本教学效率提升 40%,能直观看到丝线交织的每一个细节。” 据专业负责人介绍,近三年该专业已向行业输送 127 名既懂传统技艺又通现代设计的复合型人才,成为连接古今的桥梁。

社区里的传承更显温度。震泽镇文化站的 “蚕花娘娘” 工作坊内,65 岁的沈阿婆正手把手教孩子们穿针引线,制作简易绣绷。站长吴芳翻着登记册:“全镇 23 个居委会都有这样的活动,累计超 6000 人次参与。” 更令人欣慰的是,居民手工作品义卖去年筹得 8 万元,全部用于老艺人补助;调研数据显示,当地青少年对丝绸工艺的认知度从 2018 年的 32% 升至 2023 年的 71%,文化认同正在代际传递中悄然生长。

夜幕下的震泽古镇,一场特别的时装秀正在明代慈云寺塔前上演。模特身着用回收丝绸边角料制作的服饰,裙摆摇曳间,废料重生为时尚符号。策划人陈涛说,“每场秀能消耗 200 公斤废料。” 环保理念与传统面料的结合,让文化遗产有了更贴近当代生活的表达。

街头采访中,年轻群体的多元态度更显真实。在商业街,一位年轻女孩谈及传统工笔画时眼露光彩:“勾勒线条时像在跟古人对话,线上学习小组里,我们常为一片叶子的晕染技法聊到深夜。” 篮球场上刚结束比赛的大学生们则对传统武术充满热情,其中一位男生说:“‘天人合一’的理念比招式更动人,我们正筹备校园武术表演,让更多人看到它的哲学美。”

而在一家摆满刺绣、陶瓷的手工艺品店,创业者的实践引人深思。“不能守着老物件等消亡。” 他指着货架上绣着传统纹样的棒球帽说,将刺绣融入现代服饰后,来体验手工课程的年轻人多了三成。但采访中也有遗憾:几位高中生被问及传统节日习俗时面露茫然,“只知道放假吃好吃的,具体讲究说不上来”,这让团队意识到,传统文化的普及仍需更精准的触达。

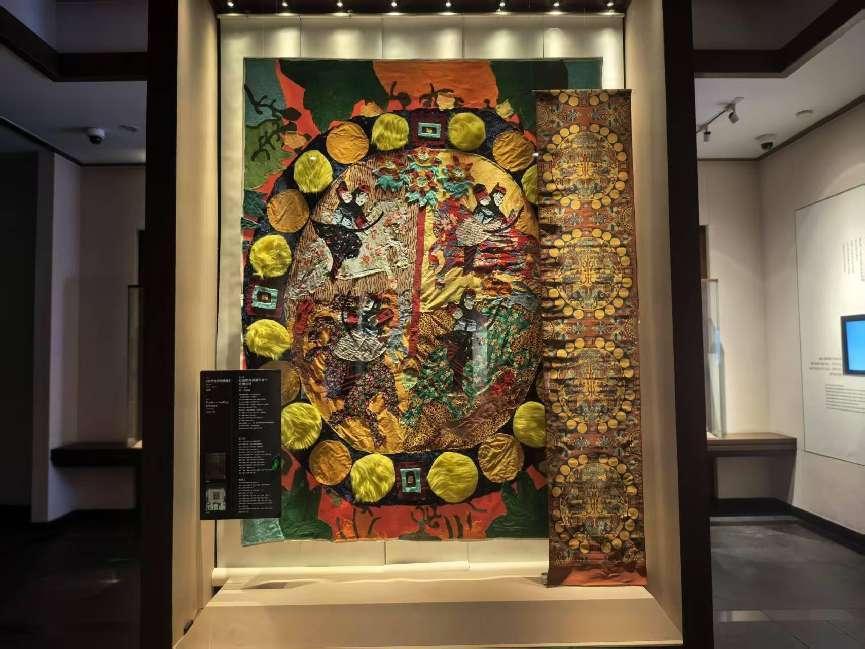

图为苏州丝绸博物馆中展示的美丽展品。队员供图。

实践结束时,团队站在京杭大运河畔,望着满载丝绸制品的货轮驶过。正如苏州丝绸博物馆馆长陆敏所言:“最好的保护是让年轻人觉得它酷,让匠人活得体面,让世界看到不可替代的中国智慧。” 这场跨越档案馆、工坊与街头的调研,让团队清晰看到了:传统文化的生命力,正在与青春力量的对话中,不断找到新的生长点。

(通讯员 夏欣)

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台