多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

以科技为笔绘振兴卷,用环保为墨润乡土根

2025-07-31 来源:江苏科技大学 陈雨婷

科技创新是乡村振兴的引擎,生态环保是乡土永续的根基。青年一代当以行动践行使命,让科技之光照亮田野,让绿色理念浸润乡村。2025年7月14日至15日,江苏科技大学(张家港)与江苏科技大学苏州理工学院机电与动力工程学院学生会联合组建的“笔耕科技 墨筑乡兴”实践小队,走进张家港市南丰镇民联村村委,开展“科技彩绘 乡振景新”主题社会实践活动,以笔墨绘就科技兴农图景,用行动播撒生态环保种子。

一墙一景:绘就科技赋能新画卷

一村一景承载乡土记忆,一墙一画镌刻文化根脉。文化是美丽乡村的灵魂内核,而墙画则是让文化“看得见、摸得着”的鲜活载体。7月14日清晨,实践小队踏着晨曦抵达村委会,一场以“科技彩绘 乡振景新”为主题的墙画创作活动就此拉开序幕。队员们迅速分工:有人调试颜料饱和度,有人以炭笔轻描淡写勾勒草稿轮廓,有人执笔填充色彩,从晨光熹微到暮色四合,一日内完成整面墙绘。画面中,祖辈用过的木犁与智能播种机左右呼应,青瓦土墙的老村落剪影与电商营销、无人机浇水的新貌上下对照,直观展现农具迭代与乡村蜕变。

明黄、湖蓝等明快色调勾勒科技元素,以渐变技法表现光伏板的光影,用夸张的线条突出智能设备的动感。这种创新风格让墙面自带“吸引力”,让村民们驻足忘返。孩童趴在墙边数着画中的科技设施,老人对着新老场景对比沉思,有村民感慨:“这画让咱明白,科技不是虚的,是能让日子更红火的实在东西。”

这幅墙绘最终成为连接过去与未来的桥梁——它既守护了乡村的文化根脉,又点燃了村民对科技兴农的向往,更在潜移默化中凝聚起“人人参与乡村振兴”的共识。当风吹过墙绘上的稻浪与齿轮,仿佛能听见传统与现代共振的声响,这正是我们以画笔书写的振兴篇章。

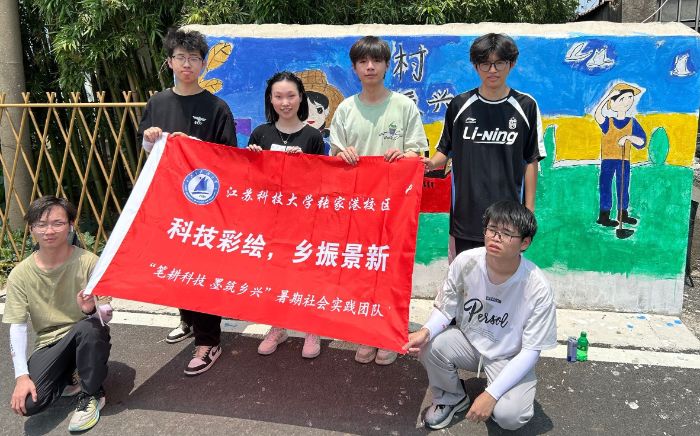

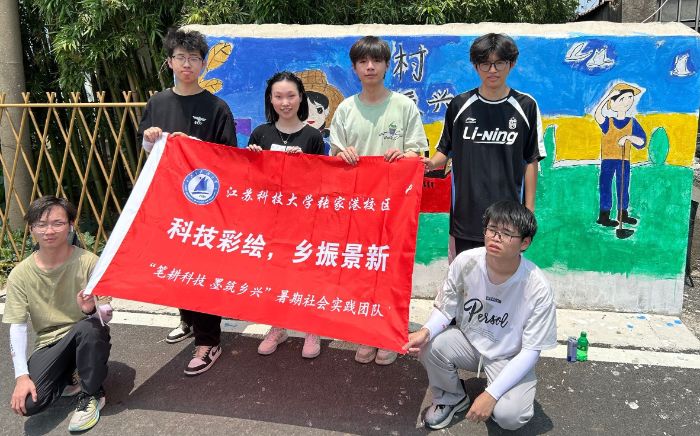

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队绘制科技文化墙过程 一课一趣:播撒生态环保新种子

7月15日,小队再次来到南丰镇民联村,为当地小朋友开设垃圾分类科普课堂。课前,成员们围绕“如何让知识变有趣”展开讨论,从孩子们的视角出发,反复打磨教学方法,最终设计出动画角色代言垃圾桶、分类步骤拍手歌、“垃圾回家”角色扮演等互动环节,这些设计,既让垃圾分类知识在互动中自然渗透,也悄悄培育着他们的协作意识与责任担当。成员们希望此刻播下的每一颗环保种子,终有一天会在乡村振兴的土壤里,生长出守护绿水青山的力量。

来到孩子们身边,实践小队队员依次走上讲台,将垃圾分类的知识体系清晰拆解,用浅显易懂的语言讲解各类垃圾的分类标准,帮助小朋友们建立基础认知。实践小队队员结合村里环境的前后变化案例,比如“过去垃圾乱堆的角落如何变成如今的小花坛”,让小朋友们在具体场景中学习环保思维,培养从身边小事践行分类的能力,真切感受垃圾分类对家园的意义与价值。在讲解垃圾桶分类时,成员们特意引入小朋友们熟悉的动画场景,比如把蓝色可回收物桶比作“变形金刚的能量站”,绿色厨余垃圾桶说成“植物的营养厨房”,借他们喜爱的元素激发好奇心与探索欲,让垃圾分类的知识在趣味中深植于心。

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队为小朋友科普垃圾分类知识

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队成员宣传乡村振兴知识

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队成员合影

一墙一景:绘就科技赋能新画卷

一村一景承载乡土记忆,一墙一画镌刻文化根脉。文化是美丽乡村的灵魂内核,而墙画则是让文化“看得见、摸得着”的鲜活载体。7月14日清晨,实践小队踏着晨曦抵达村委会,一场以“科技彩绘 乡振景新”为主题的墙画创作活动就此拉开序幕。队员们迅速分工:有人调试颜料饱和度,有人以炭笔轻描淡写勾勒草稿轮廓,有人执笔填充色彩,从晨光熹微到暮色四合,一日内完成整面墙绘。画面中,祖辈用过的木犁与智能播种机左右呼应,青瓦土墙的老村落剪影与电商营销、无人机浇水的新貌上下对照,直观展现农具迭代与乡村蜕变。

明黄、湖蓝等明快色调勾勒科技元素,以渐变技法表现光伏板的光影,用夸张的线条突出智能设备的动感。这种创新风格让墙面自带“吸引力”,让村民们驻足忘返。孩童趴在墙边数着画中的科技设施,老人对着新老场景对比沉思,有村民感慨:“这画让咱明白,科技不是虚的,是能让日子更红火的实在东西。”

这幅墙绘最终成为连接过去与未来的桥梁——它既守护了乡村的文化根脉,又点燃了村民对科技兴农的向往,更在潜移默化中凝聚起“人人参与乡村振兴”的共识。当风吹过墙绘上的稻浪与齿轮,仿佛能听见传统与现代共振的声响,这正是我们以画笔书写的振兴篇章。

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队绘制科技文化墙过程

7月15日,小队再次来到南丰镇民联村,为当地小朋友开设垃圾分类科普课堂。课前,成员们围绕“如何让知识变有趣”展开讨论,从孩子们的视角出发,反复打磨教学方法,最终设计出动画角色代言垃圾桶、分类步骤拍手歌、“垃圾回家”角色扮演等互动环节,这些设计,既让垃圾分类知识在互动中自然渗透,也悄悄培育着他们的协作意识与责任担当。成员们希望此刻播下的每一颗环保种子,终有一天会在乡村振兴的土壤里,生长出守护绿水青山的力量。

来到孩子们身边,实践小队队员依次走上讲台,将垃圾分类的知识体系清晰拆解,用浅显易懂的语言讲解各类垃圾的分类标准,帮助小朋友们建立基础认知。实践小队队员结合村里环境的前后变化案例,比如“过去垃圾乱堆的角落如何变成如今的小花坛”,让小朋友们在具体场景中学习环保思维,培养从身边小事践行分类的能力,真切感受垃圾分类对家园的意义与价值。在讲解垃圾桶分类时,成员们特意引入小朋友们熟悉的动画场景,比如把蓝色可回收物桶比作“变形金刚的能量站”,绿色厨余垃圾桶说成“植物的营养厨房”,借他们喜爱的元素激发好奇心与探索欲,让垃圾分类的知识在趣味中深植于心。

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队为小朋友科普垃圾分类知识

一户一访:传递乡村振兴新声音

为让科技创新与乡村振兴理念深入民心,小队深入民联村农户家中,以座谈会、拉家常等形式宣讲政策。从智能农机提升效率到电商助农拓宽销路,从光伏路灯照亮村路到数字书屋丰富生活,队员们结合周边村落案例,把“政策红利”转化为村民能看懂的“实惠清单”。

村民们细数变化:“泥泞路变硬化道,老旧电网换智能线,自家瓜果通过直播卖全国。”交谈中,小队还建立定期回访机制,承诺持续跟踪政策落地效果、解决实际难题。有老人笑着说:“现在日子有盼头,这都是国家政策好、年轻人肯帮忙啊!”

村民们细数变化:“泥泞路变硬化道,老旧电网换智能线,自家瓜果通过直播卖全国。”交谈中,小队还建立定期回访机制,承诺持续跟踪政策落地效果、解决实际难题。有老人笑着说:“现在日子有盼头,这都是国家政策好、年轻人肯帮忙啊!”

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队成员宣传乡村振兴知识

此次实践,队员们用画笔勾勒乡村未来,用课堂培育环保意识,用走访凝聚振兴共识。正如队员们所说:“青年当扎根乡土,让科技与环保的双轮,载着乡村驶向更美的明天。”未来,小队将继续跟进实践效果,让科技兴农的种子在乡村沃土中持续生长。

图为 “笔耕科技 墨筑乡兴”小队成员合影

- 来源:江苏科技大学 陈雨婷

- 2025-07-31

三下乡推荐

- 法韵青春下乡行 法治阳光暖民心——河南城建学院法学院法韵乡村宣讲团暑期“三下乡”活动

- 河南城建学院法学院法韵乡村宣讲团的6名大一学子,怀揣着对法治理想的赤诚,奔赴平顶山市东留村开展暑期“三下乡”社会实践活动。

- 2025-07-31

- 厦门医学院三下乡:体察民情助乡路,医者仁心暖民心

- 2025年7月11日至13日,厦门医学院“取经百强·聚力乡兴实践行”实践队在指导教师林虹、林颖峰的带领下,前往福建省南平市建阳区的

- 2025-07-31

- “石厝卫士” 闽台融合实践队:踏访石厝印记 联结两岸文化纽带

- 7月30日至7月31日,福建船政交通职业学院“石厝卫士”闽台融合实践队以“实地调研石砌体建筑、深化台胞文化交流”为核心,走进福

- 2025-07-31

- 千年文脉润乡土:朱子文化与建本技艺对乡村振兴的启示

- 7月12日,厦门医学院"取经百强·聚力乡兴实践行"实践队(指导教师林虹、林颖峰)走访福建省南平市建阳区,在考亭书院的青砖黛瓦

- 2025-07-31

- 科技为笔,文化为墨:乡村振兴的双重交响

- 7月11日至12日,厦门医学院"取经百强·聚力乡兴实践行"实践队(指导教师林虹、林颖峰)深入福建省南平市建阳区,在葡萄产业园的

- 2025-07-31

- 百份问卷调研 推广可降解明信片

- 2025-07-31

- “答题赢绿礼”——点燃社区热情

- 2025-07-31

- 云财学子返家乡,实际行动显担当

- 7月21日,云南财经大学法政学院“返家乡”实践团队积极参与曲靖市青春公益发展中心组织的大学生暑期社会实践。

- 2025-07-31

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台