多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

燕大学子三下乡:传承“两弹”薪火,聚力振兴发展

2025-07-31 来源:刘晓冉

在赓续红色血脉、凝聚奋进力量的时代号召下,2025年7月15日至22日,燕山大学铸梦新时代,“核”力同心圆志愿服务队奔赴青海省海北藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州,开展以“传承‘两弹一星’精神,服务民族地区发展”为主题的社会实践活动。团队深入西部基层,通过理论知识学习、双语科普教育、民族文化调研、特色产业考察等实践,聚焦“两弹一星”精神的传承弘扬,探索民族地区乡村振兴新路径。

一、追寻精神之源,感悟信仰力量

实践的第一站,是中共海北州委党校。课堂上,党校讲师李远歌系统讲述了上世纪五六十年代,科研工作者在青海金银滩草原隐姓埋名、攻坚克难的历程。“他们中有的人放弃了国外优渥的条件,有的人告别了刚出生的孩子,一扎根就是十几年。”在场成员无不动容。队长王爽深有感触地说:“正是这份各民族心往一处想、劲往一处使的磅礴合力,为“两弹一星”研制成功筑牢了坚实根基,也是“大力协同”的精神内涵最生动的注脚。”

团队瞻仰爆轰试验场浮雕墙。王丙乾 供图

期间,团队结合研学成果制作《星火同辉照苍穹圆梦共筑中华魂》系列三语(汉语、藏语、蒙古语)宣传故事集(共6讲),在当地少数民族群众和青少年中引发热烈反响,拓展了精神传承的覆盖面与影响力。

二、双语科普课堂,点燃科学梦想

“同学们看,这是太阳的核心,每一秒都在发生着像氢弹爆炸一样的反应……”德令哈市天文馆里,队员王丙乾正讲解恒星演化的原理。12岁的藏族学生普毛才让戴上VR眼镜“飞越”太阳系时,忍不住惊呼:“原来星星离我们这么近!”团队根据小学生的认知特点,创新采用“场景化教学+双语讲解”模式,将天文、物理等知识拆解成“星星为什么会发光”“月亮为什么会变圆”等贴近生活的问题。参观结束后,队员刘晓冉组织学生开展星球彩泥手工活动,引导孩子们重温研学知识,运用“月亮与星星”的比喻,生动阐释民族团结理念,将科学知识普及与民族团结教育有机融合。

星球彩泥手工环节活动现场。王丙乾 供图

团队还深入乌兰路社区、建设路社区等基层单位开设“多彩课堂”,巧妙地将“两弹一星”精神内涵、科学家精神、中华优秀传统文化等内容融入教学。当队员王莉馨发现孩子们对“链式反应”概念难以理解,她迅速调整教学方案,拿出提前准备好的多米诺骨牌:“看,就像这样一块推倒一块,铀原子分裂时也会产生连锁反应。”她边说边推倒第一块骨牌,孩子们屏息看着骨牌依次倒下,当最后一块骨牌撞击小铃铛发出清脆声响时,王莉馨解释道:“科学家们就是通过精确计算,让原子核的‘骨牌’产生巨大能量。”课后,撒拉族男孩韩浩兴奋地展示他的画作:“老师,这是我设计的‘未来核电站’,以后要用清洁能源点亮草原!”

建设路社区“多彩课堂”现场。刘晓冉 供图

三、文化交融促团结,历史教育润心田

海西州民族博物馆的展厅里,队员韩瑞正指着一件唐代丝绸残片,给围拢过来的学生们讲解:“大家看这上面的缠枝纹,是中原地区的经典纹样,但旁边的联珠纹,又带着西域特色。一千多年前,它们就像现在的我们一样,在这片土地上相遇、相融。”为了讲好文物背后的故事,团队提前查阅了都兰热水墓群、诺木洪文化等当地考古资料,还专门向博物馆研究员请教。在吐蕃时期的金银器展区,学生朋毛叶卓指着一件鎏金马鞍问:“这些花纹和我奶奶的藏袍上的很像!”队员王紫坤笑着回应:“是的,各民族的文化就像溪水,汇在一起才成了大江大河。”

团队带领少数民族学生参观海西州博物馆。王丙乾 供图

上世纪50年代,新中国百废待兴之际,一支由解放军战士、产业工人、农民骨干、知识青年及当地各族群众组成的建设大军,挺近亘古沉睡的柴达木盆地,拉开了开发建设祖国聚宝盆的大幕。团队带领各族学生走进农垦文化博物馆,在一件件实物、一帧帧影像中触摸这片土地的变迁。墙上一张1958年的老照片让气氛沉静下来:十几名垦荒队员扛着锄头站在戈壁上,身后是刚种下的树苗,脸上却带着灿烂的笑容。“他们中有的是退伍军人,有的是支边青年,用铁锹和筐子,把盐碱地变成了良田。”队员赵雅函的声音带着敬意。听着讲解,蒙古族女孩牧菥雅莉在笔记本上郑重写下:“原来我们的祖辈是这样建设家园的,我要好好学习,将来把家乡建设得更好。”

团队带领少数民族学生参观农垦文化博物馆。王丙乾 供图

四、产业调研谋发展,文创设计助振兴

7月22日,柯鲁柯镇的枸杞地里,红彤彤的果实挂满枝头。大学生村官彭小春蹲在田埂上,给队员们算起了账:“我们的枸杞含糖量高、颗粒大,但没品牌、没销路,一斤最多卖30块,还经常滞销。”旅游管理专业的周云凤立即有了想法:“可以把农垦文化融入包装设计,让枸杞讲述这片绿洲的拓荒故事。”经过讨论,团队形成了以“垦荒者之歌”为主题的系列文创设计方案,包装上印着老式拖拉机的剪影,枸杞颗粒化作拓荒者洒下的汗珠图案,附赠的种子卡片上写着“每一颗枸杞,都是戈壁变绿洲的见证。”

“这个设计把我们的枸杞和这片土地的故事绑在了一起,肯定能吸引更多人!”彭小春激动地记录下来。与此同时,队员刘书翔结合新媒体传播特点,拟定了详细的助农推广策划:通过直播电商平台,在枸杞晾晒场搭建实景直播间,背景展示晒满红果的竹匾,旁置镇里珍藏的“拓荒扁担”,借助直播带货讲述“一根扁担挑出万亩良田”的往事,让消费者不仅买产品,更能感受到这片土地的精神力量。团队还计划依托柯鲁柯镇“第二批全国特色小镇”的品牌优势,联合拍摄“风情小镇”系列外宣视频,以镜头展现枸杞红遍晾晒场的丰收喜悦、藜麦翻涌金色麦浪的壮美画卷,彰显新时代乡村建设的蓬勃生机与强劲动能。

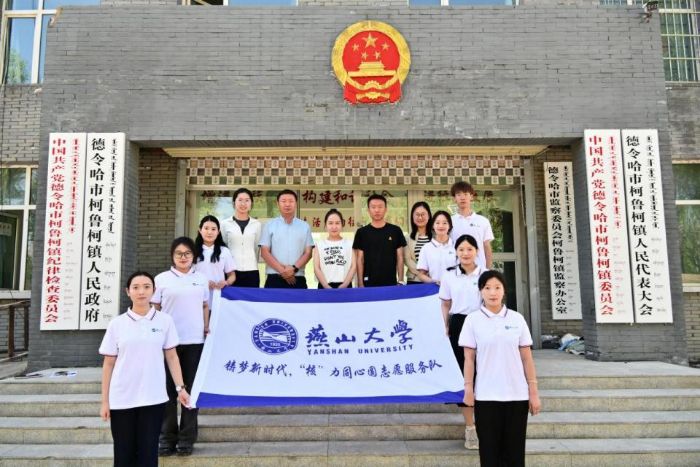

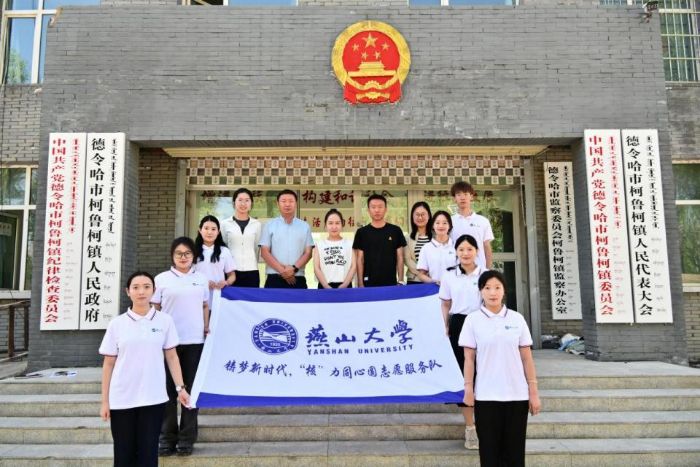

团队与柯鲁柯镇相关负责人合影。刘书翔 供图

青海之行,实践团收获了大量鲜活案例和一手资料:原子城的奋斗印记、双语科普的有效模式、民族文化交融发展、特色农产品文创构想等都弥足珍贵。团队不仅用专业知识为民族地区播撒了科技火种,助力各民族交往交流交融,更在躬身践行中淬炼成长。未来,我们将不断创新实践形式,让红色教育更接地气、民族团结更有温度、乡村振兴更见实效,在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写青春华章。

一、追寻精神之源,感悟信仰力量

实践的第一站,是中共海北州委党校。课堂上,党校讲师李远歌系统讲述了上世纪五六十年代,科研工作者在青海金银滩草原隐姓埋名、攻坚克难的历程。“他们中有的人放弃了国外优渥的条件,有的人告别了刚出生的孩子,一扎根就是十几年。”在场成员无不动容。队长王爽深有感触地说:“正是这份各民族心往一处想、劲往一处使的磅礴合力,为“两弹一星”研制成功筑牢了坚实根基,也是“大力协同”的精神内涵最生动的注脚。”

团队听取《“两弹一星”精神的内涵和时代价值》专题课程。王丙乾 供图

随后,团队循着历史足迹赴原子城纪念馆、爆轰试验场、中国第一个核武器研制基地旧址(221厂)等国家级爱国主义教育示范基地研学,实地感受当年科研人员的生产设备和生活环境。在“东方巨响”展厅,一个锈迹斑斑的铝制饭盒吸引了所有人的目光。“这是当年科研人员用来分装放射性样品的容器”,队员刘枳彤讲解,“他们常常饿着肚子工作,却从不让样品洒落一粒。”置身我国核武器研制关键环节的发生地——爆轰试验场,斑驳的掩体、锈蚀的仪器仍留存着岁月的痕迹,团队成员身临其境感悟以王淦昌为代表的老一辈科技工作者在极其艰苦条件下,筚路蓝缕、攻坚克难,创造“国之重器”的艰辛历程。最后,全体成员肃立在中国第一个核武器研制基地纪念碑前,怀着无比崇敬的心情向为“两弹一星”事业扎根高原、奉献生命的先辈们默哀致敬。

随后,团队循着历史足迹赴原子城纪念馆、爆轰试验场、中国第一个核武器研制基地旧址(221厂)等国家级爱国主义教育示范基地研学,实地感受当年科研人员的生产设备和生活环境。在“东方巨响”展厅,一个锈迹斑斑的铝制饭盒吸引了所有人的目光。“这是当年科研人员用来分装放射性样品的容器”,队员刘枳彤讲解,“他们常常饿着肚子工作,却从不让样品洒落一粒。”置身我国核武器研制关键环节的发生地——爆轰试验场,斑驳的掩体、锈蚀的仪器仍留存着岁月的痕迹,团队成员身临其境感悟以王淦昌为代表的老一辈科技工作者在极其艰苦条件下,筚路蓝缕、攻坚克难,创造“国之重器”的艰辛历程。最后,全体成员肃立在中国第一个核武器研制基地纪念碑前,怀着无比崇敬的心情向为“两弹一星”事业扎根高原、奉献生命的先辈们默哀致敬。

团队瞻仰爆轰试验场浮雕墙。王丙乾 供图

期间,团队结合研学成果制作《星火同辉照苍穹圆梦共筑中华魂》系列三语(汉语、藏语、蒙古语)宣传故事集(共6讲),在当地少数民族群众和青少年中引发热烈反响,拓展了精神传承的覆盖面与影响力。

二、双语科普课堂,点燃科学梦想

“同学们看,这是太阳的核心,每一秒都在发生着像氢弹爆炸一样的反应……”德令哈市天文馆里,队员王丙乾正讲解恒星演化的原理。12岁的藏族学生普毛才让戴上VR眼镜“飞越”太阳系时,忍不住惊呼:“原来星星离我们这么近!”团队根据小学生的认知特点,创新采用“场景化教学+双语讲解”模式,将天文、物理等知识拆解成“星星为什么会发光”“月亮为什么会变圆”等贴近生活的问题。参观结束后,队员刘晓冉组织学生开展星球彩泥手工活动,引导孩子们重温研学知识,运用“月亮与星星”的比喻,生动阐释民族团结理念,将科学知识普及与民族团结教育有机融合。

星球彩泥手工环节活动现场。王丙乾 供图

团队还深入乌兰路社区、建设路社区等基层单位开设“多彩课堂”,巧妙地将“两弹一星”精神内涵、科学家精神、中华优秀传统文化等内容融入教学。当队员王莉馨发现孩子们对“链式反应”概念难以理解,她迅速调整教学方案,拿出提前准备好的多米诺骨牌:“看,就像这样一块推倒一块,铀原子分裂时也会产生连锁反应。”她边说边推倒第一块骨牌,孩子们屏息看着骨牌依次倒下,当最后一块骨牌撞击小铃铛发出清脆声响时,王莉馨解释道:“科学家们就是通过精确计算,让原子核的‘骨牌’产生巨大能量。”课后,撒拉族男孩韩浩兴奋地展示他的画作:“老师,这是我设计的‘未来核电站’,以后要用清洁能源点亮草原!”

建设路社区“多彩课堂”现场。刘晓冉 供图

三、文化交融促团结,历史教育润心田

海西州民族博物馆的展厅里,队员韩瑞正指着一件唐代丝绸残片,给围拢过来的学生们讲解:“大家看这上面的缠枝纹,是中原地区的经典纹样,但旁边的联珠纹,又带着西域特色。一千多年前,它们就像现在的我们一样,在这片土地上相遇、相融。”为了讲好文物背后的故事,团队提前查阅了都兰热水墓群、诺木洪文化等当地考古资料,还专门向博物馆研究员请教。在吐蕃时期的金银器展区,学生朋毛叶卓指着一件鎏金马鞍问:“这些花纹和我奶奶的藏袍上的很像!”队员王紫坤笑着回应:“是的,各民族的文化就像溪水,汇在一起才成了大江大河。”

团队带领少数民族学生参观海西州博物馆。王丙乾 供图

上世纪50年代,新中国百废待兴之际,一支由解放军战士、产业工人、农民骨干、知识青年及当地各族群众组成的建设大军,挺近亘古沉睡的柴达木盆地,拉开了开发建设祖国聚宝盆的大幕。团队带领各族学生走进农垦文化博物馆,在一件件实物、一帧帧影像中触摸这片土地的变迁。墙上一张1958年的老照片让气氛沉静下来:十几名垦荒队员扛着锄头站在戈壁上,身后是刚种下的树苗,脸上却带着灿烂的笑容。“他们中有的是退伍军人,有的是支边青年,用铁锹和筐子,把盐碱地变成了良田。”队员赵雅函的声音带着敬意。听着讲解,蒙古族女孩牧菥雅莉在笔记本上郑重写下:“原来我们的祖辈是这样建设家园的,我要好好学习,将来把家乡建设得更好。”

团队带领少数民族学生参观农垦文化博物馆。王丙乾 供图

四、产业调研谋发展,文创设计助振兴

7月22日,柯鲁柯镇的枸杞地里,红彤彤的果实挂满枝头。大学生村官彭小春蹲在田埂上,给队员们算起了账:“我们的枸杞含糖量高、颗粒大,但没品牌、没销路,一斤最多卖30块,还经常滞销。”旅游管理专业的周云凤立即有了想法:“可以把农垦文化融入包装设计,让枸杞讲述这片绿洲的拓荒故事。”经过讨论,团队形成了以“垦荒者之歌”为主题的系列文创设计方案,包装上印着老式拖拉机的剪影,枸杞颗粒化作拓荒者洒下的汗珠图案,附赠的种子卡片上写着“每一颗枸杞,都是戈壁变绿洲的见证。”

“这个设计把我们的枸杞和这片土地的故事绑在了一起,肯定能吸引更多人!”彭小春激动地记录下来。与此同时,队员刘书翔结合新媒体传播特点,拟定了详细的助农推广策划:通过直播电商平台,在枸杞晾晒场搭建实景直播间,背景展示晒满红果的竹匾,旁置镇里珍藏的“拓荒扁担”,借助直播带货讲述“一根扁担挑出万亩良田”的往事,让消费者不仅买产品,更能感受到这片土地的精神力量。团队还计划依托柯鲁柯镇“第二批全国特色小镇”的品牌优势,联合拍摄“风情小镇”系列外宣视频,以镜头展现枸杞红遍晾晒场的丰收喜悦、藜麦翻涌金色麦浪的壮美画卷,彰显新时代乡村建设的蓬勃生机与强劲动能。

团队与柯鲁柯镇相关负责人合影。刘书翔 供图

青海之行,实践团收获了大量鲜活案例和一手资料:原子城的奋斗印记、双语科普的有效模式、民族文化交融发展、特色农产品文创构想等都弥足珍贵。团队不仅用专业知识为民族地区播撒了科技火种,助力各民族交往交流交融,更在躬身践行中淬炼成长。未来,我们将不断创新实践形式,让红色教育更接地气、民族团结更有温度、乡村振兴更见实效,在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写青春华章。

- 来源:刘晓冉

- 2025-07-31

三下乡推荐

- “石厝卫士” 闽台融合实践队:踏访石厝印记 联结两岸文化纽带

- 7月30日至7月31日,福建船政交通职业学院“石厝卫士”闽台融合实践队以“实地调研石砌体建筑、深化台胞文化交流”为核心,走进福

- 2025-07-31

- 千年文脉润乡土:朱子文化与建本技艺对乡村振兴的启示

- 7月12日,厦门医学院"取经百强·聚力乡兴实践行"实践队(指导教师林虹、林颖峰)走访福建省南平市建阳区,在考亭书院的青砖黛瓦

- 2025-07-31

- 科技为笔,文化为墨:乡村振兴的双重交响

- 7月11日至12日,厦门医学院"取经百强·聚力乡兴实践行"实践队(指导教师林虹、林颖峰)深入福建省南平市建阳区,在葡萄产业园的

- 2025-07-31

- 百份问卷调研 推广可降解明信片

- 2025-07-31

- “答题赢绿礼”——点燃社区热情

- 2025-07-31

- 云财学子返家乡,实际行动显担当

- 7月21日,云南财经大学法政学院“返家乡”实践团队积极参与曲靖市青春公益发展中心组织的大学生暑期社会实践。

- 2025-07-31

- 河海学子走进盐城湿地,开展多维生态调研实践

- 2025年7月中旬,河海大学“鹤舞盐滩,潮涌湿地”盐城湿地调研小分队、“鹤韵盐州”盐城湿地调研实践团

- 2025-07-31

- 溯源红色根脉 践行青春使命 —— 重庆工商职业学院实践团队开州博物馆研学行

- 溯源红色根脉 践行青春使命 —— 重庆工商职业学院实践团队开州博物馆研学行​

7 月 13 日,重庆工商职业学院 “向党于心 - 2025-07-31

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台