多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

美育润乡心:敬贤学堂暑期“三下乡”以童声稚笔激活新垵村古厝文化

发布时间:2025-07-28 阅读: 一键复制网址

2025年7月12日至13日,厦门大学嘉庚学院敬贤学堂“古韵童行”志愿服务队联合厦门市海沧区新垵村村民委员会,在新垵村开展了“童声传古韵,稚笔绘振兴”暑期“三下乡”主题实践活动。活动依托当地“中西合璧古建+革命老区”特色资源,构建“文化认知-实践体验-创意输出”三阶课程体系,旨在通过四大核心课程引导青少年深入认知古厝文化,探索文化传承与乡村振兴的融合路径,响应国家乡村振兴战略及厦门市古厝保护活化政策。

建筑美学课堂:从符号到文脉的童趣解码

7月12日上午,新垵村正顺宫前的广场上,23级国际商务学院学生何婉萱借助红砖模型与动画短片《古厝的秘密》,向孩子们解析“出砖入石”的砌筑工艺。“大家看,花岗岩基座像穿了防水靴,红砖上身像披了花衣裳,这是祖先应对多雨气候的智慧。”现场通过“臭头皇后”传说,讲解“燕尾脊”“马鞍脊”等建筑元素的文化寓意,并结合“古厝版萝卜蹲”游戏强化记忆——孩子们分别代表不同建筑部件,在互动中辨析中西合璧的建筑特征。

“为什么番仔楼有西式拱窗还带着燕尾脊?”面对孩子的提问,何婉萱同学引导大家观察周边建筑实例:“这是华侨把海外见闻带回家乡的证明。”这场90分钟的课堂,让孩子们掌握了“红砖白石双坡曲”的建筑口诀,并用简笔画记录下最感兴趣的古厝细节。

图为小朋友听志愿者讲解古厝建筑特征。周妍 供图

实地研学挑战:以游戏传递保护理念

捣蛋鬼就藏在你们中间!只有集齐六颗元素球,才能守护古厝!”7月12日下午,担任“特工指挥官”的23级国际商务学院学生邹馨冉话音未落,孩子们已兴奋地冲向古厝群。这场名为“古厝守护行动”的实景游戏,将红砖古厝材料知识问答、五祖拳学习、团队协作挑战巧妙嵌入探秘任务。最终,经过四个关卡的努力,孩子们通过线索推理出“捣蛋鬼”身份,集齐六大元素并获“古厝守护者”勋章。

其中第三关“气球不落地传输”模拟建材搬运场景,让孩子们通过团队协作夺得“建筑元素球”。三年级小朋友邱柔嘉在活动结束后向志愿者特别提到对这个关卡的通关感悟,“气球总掉下来,后来我们轮流用膝盖顶才成功。”这让她明白“保护古厝和运气球一样,需要大家配合”。

口述历史实践:用童声记录乡土记忆

7月13日上午的“小小采访员训练营”中,23级会计与金融学院学生李佳璇通过情景短剧,演示“如何礼貌和正确提问”,教导孩子们开放式提问技巧与倾听礼仪。随后,志愿者将小朋友们分成了3支小队,分别前往社区中心寻找当地居民进行实地采访。在正式出发前,小朋友们集体宣读了《采访小倡议》——“尊重被采访者,认真记录每一个故事。”童声稚嫩,宣誓却铿锵有力。每一组小朋友在小老师的引导下都明确了分工,顺利完成了采访,将课堂所学灵活运用到了实践当中。

在随机采访的过程中提到有关古厝保护的问题,孩子们会追问‘漏雨了怎么办’,这种思考比答案更珍贵。”李佳璇表示,孩子们还自发提出“做宣传画”“捐款修屋顶”等保护建议,展现出主动参与的意识。

图为小朋友在志愿者指导下到文化社区进行采访。李昱 供图

创意活化课堂:让古厝元素融入生活

当天下午在新垵村文化活动中心,24级会计与金融学院学生钱睿瑶展示的古厝纹样图鉴,成为创意手工的灵感来源。孩子们分组制作“古厝花砖”黄油饼干、绘制“八吉纹”柠檬茶杯、用棉花糖与饼干搭建微型古厝。

“红砖烧制要火候均匀,和烤饼干一个道理。”钱睿瑶同学在烘焙间隙引导孩子们发现工艺共通性。一年级小朋友陈天耀捧着自己做的 “古厝饼干” 舍不得吃:“这上面的花纹和我家老房子墙上的一样!” 这种将文化符号转化为生活美学的尝试,让孩子们明白传承不是 “把古厝锁起来”,而是让传统之美融入日常。

活动收官之际,志愿者团队收到了一份特殊的 “成绩单”:97% 的家长反馈孩子主动分享古厝知识,87% 的孩子表示“想当古厝守护者”。在交流中家长林女士提到:“孩子回家后拉着我们重走古厝,指着燕尾脊说‘这是皇后同款屋顶’,这种文化认同的萌芽很珍贵。”

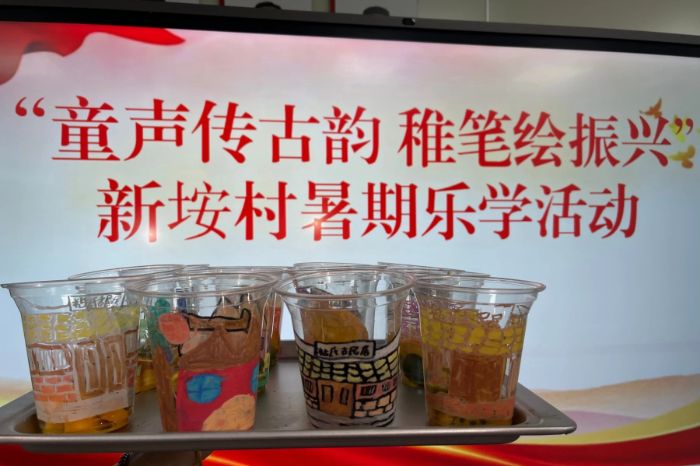

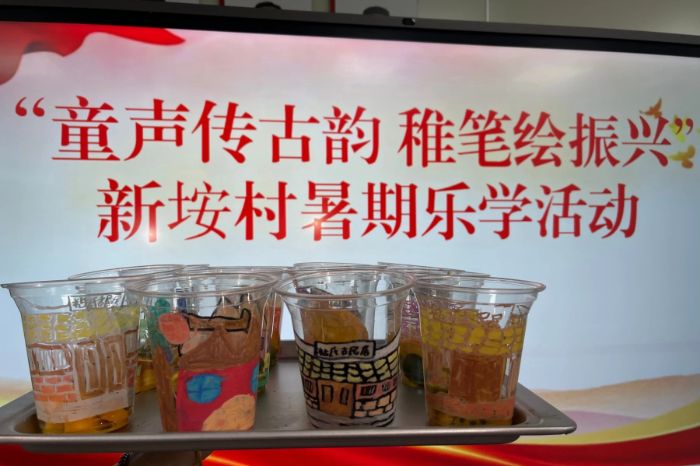

图为小朋友们绘制的带有古厝纹样的杯子。李昱 供图

长效机制构建:从暑期实践到持续赋能

这场跨越百年的对话,让新垵村的红砖厝不再是沉默的建筑,而成为承载记忆、连接代际的 “活态遗产”。正如习近平总书记所言,历史文化遗产 “属于子孙万代”。新垵村网格员邱雅静全程参与活动,她评价:“孩子们的采访手账和创意作品,是最生动的乡土教材。”村委会已计划将这些成果融入村史馆,并与团队协商建立“1+3”常态机制——以1套核心课程包为基础,开展季度回访、线上课程、文创市集三项延伸活动。

图为活动参与者在新垵村古厝前合影。李昱 供图

厦门大学嘉庚学院国际商务学院辅导员、团队指导老师张钰淋也表示,“我们希望通过校地协同,让古厝保护从‘一次性活动’变成‘可持续项目’。”砖石会老,但孩子们的声音能让古厝永远年轻,这场童声与古厝的对话,不仅为乡村文化振兴提供了实践样本,更在青少年的心中播下了传承的种子。厦门大学嘉庚学院的学子们用青春力量证明:文化传承不必宏大叙事,当童声与古韵共振,当稚笔与振兴同频,便是最生动的守护与创新。

通讯员 李昱

建筑美学课堂:从符号到文脉的童趣解码

7月12日上午,新垵村正顺宫前的广场上,23级国际商务学院学生何婉萱借助红砖模型与动画短片《古厝的秘密》,向孩子们解析“出砖入石”的砌筑工艺。“大家看,花岗岩基座像穿了防水靴,红砖上身像披了花衣裳,这是祖先应对多雨气候的智慧。”现场通过“臭头皇后”传说,讲解“燕尾脊”“马鞍脊”等建筑元素的文化寓意,并结合“古厝版萝卜蹲”游戏强化记忆——孩子们分别代表不同建筑部件,在互动中辨析中西合璧的建筑特征。

“为什么番仔楼有西式拱窗还带着燕尾脊?”面对孩子的提问,何婉萱同学引导大家观察周边建筑实例:“这是华侨把海外见闻带回家乡的证明。”这场90分钟的课堂,让孩子们掌握了“红砖白石双坡曲”的建筑口诀,并用简笔画记录下最感兴趣的古厝细节。

图为小朋友听志愿者讲解古厝建筑特征。周妍 供图

实地研学挑战:以游戏传递保护理念

捣蛋鬼就藏在你们中间!只有集齐六颗元素球,才能守护古厝!”7月12日下午,担任“特工指挥官”的23级国际商务学院学生邹馨冉话音未落,孩子们已兴奋地冲向古厝群。这场名为“古厝守护行动”的实景游戏,将红砖古厝材料知识问答、五祖拳学习、团队协作挑战巧妙嵌入探秘任务。最终,经过四个关卡的努力,孩子们通过线索推理出“捣蛋鬼”身份,集齐六大元素并获“古厝守护者”勋章。

其中第三关“气球不落地传输”模拟建材搬运场景,让孩子们通过团队协作夺得“建筑元素球”。三年级小朋友邱柔嘉在活动结束后向志愿者特别提到对这个关卡的通关感悟,“气球总掉下来,后来我们轮流用膝盖顶才成功。”这让她明白“保护古厝和运气球一样,需要大家配合”。

口述历史实践:用童声记录乡土记忆

7月13日上午的“小小采访员训练营”中,23级会计与金融学院学生李佳璇通过情景短剧,演示“如何礼貌和正确提问”,教导孩子们开放式提问技巧与倾听礼仪。随后,志愿者将小朋友们分成了3支小队,分别前往社区中心寻找当地居民进行实地采访。在正式出发前,小朋友们集体宣读了《采访小倡议》——“尊重被采访者,认真记录每一个故事。”童声稚嫩,宣誓却铿锵有力。每一组小朋友在小老师的引导下都明确了分工,顺利完成了采访,将课堂所学灵活运用到了实践当中。

在随机采访的过程中提到有关古厝保护的问题,孩子们会追问‘漏雨了怎么办’,这种思考比答案更珍贵。”李佳璇表示,孩子们还自发提出“做宣传画”“捐款修屋顶”等保护建议,展现出主动参与的意识。

图为小朋友在志愿者指导下到文化社区进行采访。李昱 供图

创意活化课堂:让古厝元素融入生活

当天下午在新垵村文化活动中心,24级会计与金融学院学生钱睿瑶展示的古厝纹样图鉴,成为创意手工的灵感来源。孩子们分组制作“古厝花砖”黄油饼干、绘制“八吉纹”柠檬茶杯、用棉花糖与饼干搭建微型古厝。

“红砖烧制要火候均匀,和烤饼干一个道理。”钱睿瑶同学在烘焙间隙引导孩子们发现工艺共通性。一年级小朋友陈天耀捧着自己做的 “古厝饼干” 舍不得吃:“这上面的花纹和我家老房子墙上的一样!” 这种将文化符号转化为生活美学的尝试,让孩子们明白传承不是 “把古厝锁起来”,而是让传统之美融入日常。

活动收官之际,志愿者团队收到了一份特殊的 “成绩单”:97% 的家长反馈孩子主动分享古厝知识,87% 的孩子表示“想当古厝守护者”。在交流中家长林女士提到:“孩子回家后拉着我们重走古厝,指着燕尾脊说‘这是皇后同款屋顶’,这种文化认同的萌芽很珍贵。”

图为小朋友们绘制的带有古厝纹样的杯子。李昱 供图

长效机制构建:从暑期实践到持续赋能

这场跨越百年的对话,让新垵村的红砖厝不再是沉默的建筑,而成为承载记忆、连接代际的 “活态遗产”。正如习近平总书记所言,历史文化遗产 “属于子孙万代”。新垵村网格员邱雅静全程参与活动,她评价:“孩子们的采访手账和创意作品,是最生动的乡土教材。”村委会已计划将这些成果融入村史馆,并与团队协商建立“1+3”常态机制——以1套核心课程包为基础,开展季度回访、线上课程、文创市集三项延伸活动。

图为活动参与者在新垵村古厝前合影。李昱 供图

厦门大学嘉庚学院国际商务学院辅导员、团队指导老师张钰淋也表示,“我们希望通过校地协同,让古厝保护从‘一次性活动’变成‘可持续项目’。”砖石会老,但孩子们的声音能让古厝永远年轻,这场童声与古厝的对话,不仅为乡村文化振兴提供了实践样本,更在青少年的心中播下了传承的种子。厦门大学嘉庚学院的学子们用青春力量证明:文化传承不必宏大叙事,当童声与古韵共振,当稚笔与振兴同频,便是最生动的守护与创新。

通讯员 李昱

作者:李昱 来源:厦门大学嘉庚学院敬贤学堂“古韵童行”志愿服务队

扫一扫 分享悦读

- 美育润乡心:敬贤学堂暑期“三下乡”以童声稚笔激活新垵村古厝文化

- 厦门大学嘉庚学院敬贤学堂“古韵童行”志愿服务队于7.12-7.13前往厦门市海沧区新垵村与当地小朋友以及村民进行为期两天的新垵古厝

- 2025-07-28

- 苏州学子三下乡:助力乡村筑牢粮食安全根基,增强环保意识

- 为助力国家乡村振兴战略,筑牢脱贫攻坚防线,引导江苏科技大学师生在亲身参与中增强实践能力、树立家国情怀、增强国家安全意识

- 2025-07-28

- 佳大师生三下乡:追寻红色足迹,传承革命精神,践行青春担当

- 为深入学习红色文化,传承革命精神,2025年7月下旬,佳木斯大学马克思主义学院“赤心筑梦”三下乡团队一行

- 2025-07-28

- 北京化工大学实践团赴后大河泡村走访调研:以青春之力赋能乡村振兴

- 仲夏时节,蒲河之畔的新民市张家屯镇后大河泡村,绿意盎然,生机勃发。

- 2025-07-28

- 新闻与文化传播学院:“核”聚田湾,闪耀青春——大学生三下乡调研核电站纪实

- 2025年7月30日至7月31日,江苏核电运行四处党支部与南京财经大学新闻与文化传播学院在连云港田湾核电站成功举办了一场党建联学联

- 2025-07-28

- 城乡融合视域下的青春探访:朝阳村 “资源 + 产业” 共富模式的实践解码

- 近日,浙大城市学院法学院暑期社会实践团走进杭州市临平区乔司街道朝阳村,开展“跃动朝阳,筑梦乡村”暑期社会实践。

- 2025-07-28

- 合肥工业大学学子三下乡:非遗焕彩探泉州,青春赋能促振兴

- 7月4日至7月10日,合肥工业大学计算机与信息学院“非遗焕彩・宗脉凝情:泉州文旅赋能乡村振兴”暑假社会实践团队

- 2025-07-28

- 湖南工商大学“稻花乡里队”三下乡暑期活动的心得感悟

- 2025-07-28

-

大学生三下乡投稿平台