多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

南昌大学赣青筑光实践队访三代校友,解码南大精神传承

发布时间:2025-07-24 阅读: 一键复制网址

赣水长流育桃李:南昌大学老中青三代校友的时光印记

在南昌大学百年发展长河中,不同时代的校友共同勾勒出南昌大学成长的轨迹。2025年6月23日至7月3日,南昌大学“赣青筑光”社会实践队开展校友访问,探寻代代相传的南大精神,串联起南昌大学从初创到腾飞的历史脉络,也映照出中国高等教育发展的时代缩影。

银发师者的育人长征:倪永年与南昌大学的教学传承

1982年,当倪永年从上海带着12箱专业书籍来到江西大学时,化学系的走廊角落成了他的临时备课区。“没有独立办公室,没有科研经费,那时候的仪器都是世界银行贷款来的。”这位学者并非毕业于南昌大学,却用40余年光阴扎根南昌大学化学学科发展——1993年南昌大学合并组建前,他已带领团队拿下学校国家自然科学基金项目,在90年代初建立起化学计量学实验室。

“进我实验室的学生,第一件事是读文献,第二件是过‘基础关’。”倪永年指着老照片回忆,上世纪90年代他要求学生必须掌握五笔字型打字,并通过移液枪等操作的考核:“10微升量程的误差要控制在0.5%以内,用蒸馏水称重校准。”科研就像前湖的樟树,根基不牢则枝叶难茂。这种对基本功的严苛要求,至今仍烙印在南昌大学化学学科的培养体系中。

1991年北京首都机场,46岁的倪永年怀揣手写科研笔记飞往澳大利亚昆士兰科技大学。“在那里第一次见到电子期刊雏形,图书馆里最新的学术动态让我意识到了差距。”这段访问经历催生了他回国后的教学改革:将西方“Seminar”组会制度引入实验室,要求学生每周汇报进展、碰撞想法,这一传统已坚持30余年。就像他说的,“交流和沟通是很重要的,你没有交流做不成科研。”

作为华东理工大学毕业生,倪永年与南昌大学的羁绊始于1982年的执教生涯。“我不是南大学校友,但这里见证了我带的第一批研究生。”他培养的学生中,多人以“校友”身份留校任教,形成独特的“师者-学者”传承链。“南昌是我的第二故乡”这是他对南昌寄予的深情。

“和朝气蓬勃的年轻人在一起,觉得自己也充满了活力。尤其是看到自己的学生在科研和学术上取得进步的时候,真的是非常开心。”倪永年这样说。他用毕生心血在南大打造成长沃土,培养的校友已构成学校学术脊梁——这种'师者即母校'的精神传承,正是校友文化最动人的注脚。

(图为倪永年介绍自己的照片墙。艾心 供图)

临床一线的中流砥柱:袁熙与朱淑英的医学之路

2015年,袁熙站在前湖校区的篮球场上,作为“告别前湖”活动的参与者,为他所在的班级拿下团体总分。这场由交谊舞、篮球赛等系列活动组成的毕业季盛会,成为他本科五年最深刻的记忆。“平时大家都埋头学习,活动让我们突然意识到,大学不仅是课堂和实验室,更是青春共同体。”2017年从南昌大学临床医学专业毕业后,袁熙保研至华中科技大学,但最后他选择回到南大一附院工作,“前湖的宁静让我沉淀,而母校的培养让我想回来反哺。”

袁熙的职业选择折射出南昌大学医学教育的影响力。在他保研的年代,成绩占比70%、科研20%、综合素质10%的评价体系,让他养成了“上课坐第一排、课后必复习”的学习习惯。“我那届很少有人能加满综合素质分,但现在的学弟学妹更厉害,没几篇SCI都难保研。”他提到他在华科读研时见到的学生,本科期间发表6篇SCI的案例让他感叹学术竞争的激烈。“医院现在每年科研经费比我读书时多很多倍,年轻医生有更多机会探索3D打印骨修复等前沿领域。”看见母校越办越好,袁熙发自内心感到高兴,“也希望师弟师妹们能够学业进步,变得更加优秀。”

(图为袁熙在南昌大学第一附属医院接受采访。陈志江 供图)

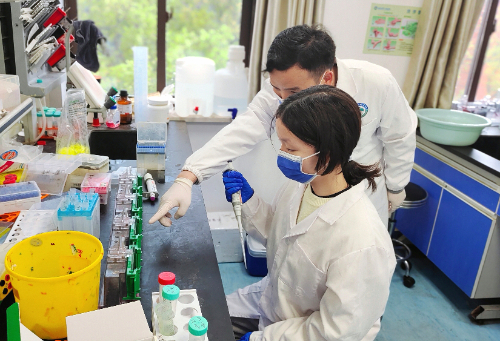

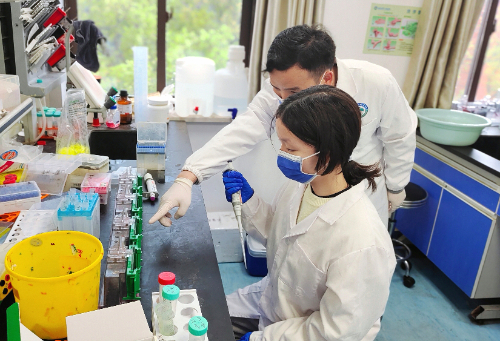

(图为袁熙在指导实验。艾心 供图)

与袁熙同属中生代的朱淑英,在南昌大学第二附属医院肾内科的诊室里,正对着电脑分析患者的数据。2013年作为规培医师入职时,她经历了医学教育“三证合一”的改革——硕士毕业时同时获得执业医师证、规培证和学位证。“以前师兄师姐要毕业后再规培两年,我们这届赶上了改革,但学习强度也翻倍了。”朱淑英回忆起研究生时期,为了跟进北京301医院的联合实验项目,她曾在实验室连续工作48小时。

这位性格原本内向的医生,在南昌大学的培养下完成了蜕变。“大一时我连社团活动都躲着,现在却要给学生们讲课。”朱淑英指着墙上的聘书,2023年她晋升为副主任医师,但距离主任医师还有一道坎——必须主持国家自然科学基金项目。“这说明学校对科研的要求越来越高。”她所在的二附院如今拥有独立的科研场所,专注不同研究方向,从肾肿瘤机制到抗菌材料研发,形成了完整的科研链条。“我希望现在的学生能够在课堂上掌握临床基础技能,更能够脚踏实地地培养科研思维,现在很多学生都做得很好。”朱淑英的话语中,既有对后辈的期许,也有对母校发展的自豪。

(图为朱淑英传授大学时期的学习心得。温鑫淼 供图)

(图为朱淑英在工作。艾心 供图)

Z世代的多元探索:赖娴与朱文浩的时代选择

2019年冬天,南昌绳金塔前,寒风中赖娴抱着募捐箱,向路人解释“善行100”项目的初衷。当一位阿姨看到她的南昌大学学生证,立刻掏出100元并叮嘱”快进屋里暖和”时,这位外国语学院德语专业的学生突然理解了“厚德泽人”的含义。“那一刻我意识到,南大学子的身份不仅是校园里的学习者,更是社会责任的担当者。你在给予温暖的同时,也接收到了别人的善意。”2021年毕业后,赖娴通过公务员考试,成为基层服务者中的一员。

赖娴的职业选择代表了新一代校友的价值取向。在她看来,选择体制内工作既有客观因素——“就业压力大,小语种岗位少”,也有主观考量——“体制内能构建稳定的社会关系,像进入一个大家庭”。当被问及考公经验时,赖娴也有自己的两条“法宝”:“考公岗位很多限制专业,多一个选择就多一分机会。”作为一名过来人,她建议学弟学妹们提升自己,为自己争取更多的条件。“还有就是提早准备,你早准备、多准备,比别人多刷真题,这些东西都是你自己的。”

如今作为一名公务员,她最有成就感的事是走访困境儿童,“有户学生家徒四壁,他说自己读书上不敢懈怠,因为生怕浪费了这个宝贵的读书机会。让我想起《送东阳马生序》里的句子:‘余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。’同样也让我觉得自己的工作有意义。”

(图为赖娴接受线上采访。王俊 供图)

与赖娴同期毕业的朱文浩,在职业赛道上经历了更曲折的探索。这位南昌大学经管学院2018届毕业生,回忆起本科时光时坦言“最大的遗憾是信息差”。刚入学时随大流加学生会、盲目自习,直到大二参加‘互联网+’比赛,才第一次感受到和志同道合的朋友组队拼搏的快乐。“这些比赛不仅让我收获了团队情谊,更让我意识到职业规划的重要性。我们熬了无数个通宵改商业计划书,最后拿了省赛奖项,那种从0到1的突破感,比课堂理论更触动我。”

2019年,朱文浩在券商实习的经历揭开了现实的另一面。“当时全专业都往金融圈挤,但实习后发现行业缩招严重,投了好几份简历也没几家回复。”在经历了三个月的空窗期后,他果断转向企业战略咨询领域,“跨赛道意味着要重写简历、重塑技能,但母校培养的逻辑思维和抗压能力,让我在转型中少走了弯路。”如今作为过来人,他常对学弟学妹强调“主动破局”的重要性:“大一时就要通过多询问学长学姐经验和方向、企业开放日等渠道了解行业,别等到大四才发现自己踩了‘信息差’的坑。”

(图为朱文浩接受线上采访。张涵茜 供图)

时光长廊里的学府变迁:从赣江一隅到全国百强

三代校友的人生片段,拼贴出南昌大学的成长图谱。1958年建校时,学校仅有8个本科专业,教职工不足500人;1997年入选“211工程”时,全日制在校生突破3万人;2023年,在软科中国大学排名中位列第75位,拥有5个国家重点学科,14个学科进入ESI全球前1%。这种跨越,在硬件设施上体现为前湖校区从一片农田到现代化大学城的蜕变,在软件实力上则是从教学型大学到研究型大学的转型。

倪永年记得,他当年出国时,只能看化学原版书的影印本。如今,南昌大学电子及纸质书籍的资源能够让每个学生找到属于自己的书中黄金屋。朱淑英工作的二附院,2010年门诊量100万人次,2024年已突破300万人次,“智慧医院”系统让患者平均就诊时间缩短40%。在朱文浩曾参与的“互联网+”比赛中,2024年参赛项目数较他参赛时增长了5倍,校方配套的孵化基金从100万元增至1000万元。

从倪永年时代的“手写申请书跑经费”,到朱淑英时期的“三证合一”培养,再到朱文浩这代的“破局”,南昌大学的育人模式始终与时代同频。正如倪永年在给学生寄语中所说:“努力进取。”当银发教授的实验室灯光、中年医师的查房记录与青年职场人的行业分析报告在时空里交汇,这所大学正以它的包容与创新,续写着属于每个时代的教育传奇。在赣水之滨,一代又一代南大人用自己的故事证明:大学的成长,从来都与师生的奋斗血脉相连。

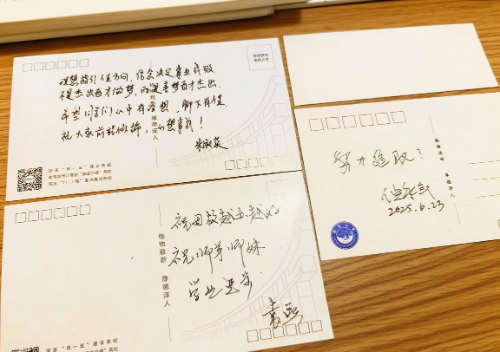

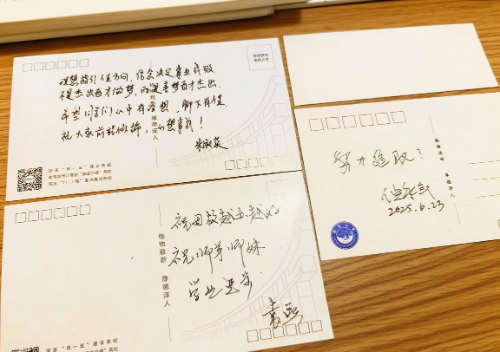

(图为倪永年、袁熙、朱淑英写下的寄语。温鑫淼 供图)

(通讯员 温鑫淼 指导老师 张秋兰)

在南昌大学百年发展长河中,不同时代的校友共同勾勒出南昌大学成长的轨迹。2025年6月23日至7月3日,南昌大学“赣青筑光”社会实践队开展校友访问,探寻代代相传的南大精神,串联起南昌大学从初创到腾飞的历史脉络,也映照出中国高等教育发展的时代缩影。

银发师者的育人长征:倪永年与南昌大学的教学传承

1982年,当倪永年从上海带着12箱专业书籍来到江西大学时,化学系的走廊角落成了他的临时备课区。“没有独立办公室,没有科研经费,那时候的仪器都是世界银行贷款来的。”这位学者并非毕业于南昌大学,却用40余年光阴扎根南昌大学化学学科发展——1993年南昌大学合并组建前,他已带领团队拿下学校国家自然科学基金项目,在90年代初建立起化学计量学实验室。

“进我实验室的学生,第一件事是读文献,第二件是过‘基础关’。”倪永年指着老照片回忆,上世纪90年代他要求学生必须掌握五笔字型打字,并通过移液枪等操作的考核:“10微升量程的误差要控制在0.5%以内,用蒸馏水称重校准。”科研就像前湖的樟树,根基不牢则枝叶难茂。这种对基本功的严苛要求,至今仍烙印在南昌大学化学学科的培养体系中。

1991年北京首都机场,46岁的倪永年怀揣手写科研笔记飞往澳大利亚昆士兰科技大学。“在那里第一次见到电子期刊雏形,图书馆里最新的学术动态让我意识到了差距。”这段访问经历催生了他回国后的教学改革:将西方“Seminar”组会制度引入实验室,要求学生每周汇报进展、碰撞想法,这一传统已坚持30余年。就像他说的,“交流和沟通是很重要的,你没有交流做不成科研。”

作为华东理工大学毕业生,倪永年与南昌大学的羁绊始于1982年的执教生涯。“我不是南大学校友,但这里见证了我带的第一批研究生。”他培养的学生中,多人以“校友”身份留校任教,形成独特的“师者-学者”传承链。“南昌是我的第二故乡”这是他对南昌寄予的深情。

“和朝气蓬勃的年轻人在一起,觉得自己也充满了活力。尤其是看到自己的学生在科研和学术上取得进步的时候,真的是非常开心。”倪永年这样说。他用毕生心血在南大打造成长沃土,培养的校友已构成学校学术脊梁——这种'师者即母校'的精神传承,正是校友文化最动人的注脚。

(图为倪永年介绍自己的照片墙。艾心 供图)

临床一线的中流砥柱:袁熙与朱淑英的医学之路

2015年,袁熙站在前湖校区的篮球场上,作为“告别前湖”活动的参与者,为他所在的班级拿下团体总分。这场由交谊舞、篮球赛等系列活动组成的毕业季盛会,成为他本科五年最深刻的记忆。“平时大家都埋头学习,活动让我们突然意识到,大学不仅是课堂和实验室,更是青春共同体。”2017年从南昌大学临床医学专业毕业后,袁熙保研至华中科技大学,但最后他选择回到南大一附院工作,“前湖的宁静让我沉淀,而母校的培养让我想回来反哺。”

袁熙的职业选择折射出南昌大学医学教育的影响力。在他保研的年代,成绩占比70%、科研20%、综合素质10%的评价体系,让他养成了“上课坐第一排、课后必复习”的学习习惯。“我那届很少有人能加满综合素质分,但现在的学弟学妹更厉害,没几篇SCI都难保研。”他提到他在华科读研时见到的学生,本科期间发表6篇SCI的案例让他感叹学术竞争的激烈。“医院现在每年科研经费比我读书时多很多倍,年轻医生有更多机会探索3D打印骨修复等前沿领域。”看见母校越办越好,袁熙发自内心感到高兴,“也希望师弟师妹们能够学业进步,变得更加优秀。”

(图为袁熙在南昌大学第一附属医院接受采访。陈志江 供图)

(图为袁熙在指导实验。艾心 供图)

与袁熙同属中生代的朱淑英,在南昌大学第二附属医院肾内科的诊室里,正对着电脑分析患者的数据。2013年作为规培医师入职时,她经历了医学教育“三证合一”的改革——硕士毕业时同时获得执业医师证、规培证和学位证。“以前师兄师姐要毕业后再规培两年,我们这届赶上了改革,但学习强度也翻倍了。”朱淑英回忆起研究生时期,为了跟进北京301医院的联合实验项目,她曾在实验室连续工作48小时。

这位性格原本内向的医生,在南昌大学的培养下完成了蜕变。“大一时我连社团活动都躲着,现在却要给学生们讲课。”朱淑英指着墙上的聘书,2023年她晋升为副主任医师,但距离主任医师还有一道坎——必须主持国家自然科学基金项目。“这说明学校对科研的要求越来越高。”她所在的二附院如今拥有独立的科研场所,专注不同研究方向,从肾肿瘤机制到抗菌材料研发,形成了完整的科研链条。“我希望现在的学生能够在课堂上掌握临床基础技能,更能够脚踏实地地培养科研思维,现在很多学生都做得很好。”朱淑英的话语中,既有对后辈的期许,也有对母校发展的自豪。

(图为朱淑英传授大学时期的学习心得。温鑫淼 供图)

(图为朱淑英在工作。艾心 供图)

Z世代的多元探索:赖娴与朱文浩的时代选择

2019年冬天,南昌绳金塔前,寒风中赖娴抱着募捐箱,向路人解释“善行100”项目的初衷。当一位阿姨看到她的南昌大学学生证,立刻掏出100元并叮嘱”快进屋里暖和”时,这位外国语学院德语专业的学生突然理解了“厚德泽人”的含义。“那一刻我意识到,南大学子的身份不仅是校园里的学习者,更是社会责任的担当者。你在给予温暖的同时,也接收到了别人的善意。”2021年毕业后,赖娴通过公务员考试,成为基层服务者中的一员。

赖娴的职业选择代表了新一代校友的价值取向。在她看来,选择体制内工作既有客观因素——“就业压力大,小语种岗位少”,也有主观考量——“体制内能构建稳定的社会关系,像进入一个大家庭”。当被问及考公经验时,赖娴也有自己的两条“法宝”:“考公岗位很多限制专业,多一个选择就多一分机会。”作为一名过来人,她建议学弟学妹们提升自己,为自己争取更多的条件。“还有就是提早准备,你早准备、多准备,比别人多刷真题,这些东西都是你自己的。”

如今作为一名公务员,她最有成就感的事是走访困境儿童,“有户学生家徒四壁,他说自己读书上不敢懈怠,因为生怕浪费了这个宝贵的读书机会。让我想起《送东阳马生序》里的句子:‘余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。’同样也让我觉得自己的工作有意义。”

(图为赖娴接受线上采访。王俊 供图)

与赖娴同期毕业的朱文浩,在职业赛道上经历了更曲折的探索。这位南昌大学经管学院2018届毕业生,回忆起本科时光时坦言“最大的遗憾是信息差”。刚入学时随大流加学生会、盲目自习,直到大二参加‘互联网+’比赛,才第一次感受到和志同道合的朋友组队拼搏的快乐。“这些比赛不仅让我收获了团队情谊,更让我意识到职业规划的重要性。我们熬了无数个通宵改商业计划书,最后拿了省赛奖项,那种从0到1的突破感,比课堂理论更触动我。”

2019年,朱文浩在券商实习的经历揭开了现实的另一面。“当时全专业都往金融圈挤,但实习后发现行业缩招严重,投了好几份简历也没几家回复。”在经历了三个月的空窗期后,他果断转向企业战略咨询领域,“跨赛道意味着要重写简历、重塑技能,但母校培养的逻辑思维和抗压能力,让我在转型中少走了弯路。”如今作为过来人,他常对学弟学妹强调“主动破局”的重要性:“大一时就要通过多询问学长学姐经验和方向、企业开放日等渠道了解行业,别等到大四才发现自己踩了‘信息差’的坑。”

(图为朱文浩接受线上采访。张涵茜 供图)

时光长廊里的学府变迁:从赣江一隅到全国百强

三代校友的人生片段,拼贴出南昌大学的成长图谱。1958年建校时,学校仅有8个本科专业,教职工不足500人;1997年入选“211工程”时,全日制在校生突破3万人;2023年,在软科中国大学排名中位列第75位,拥有5个国家重点学科,14个学科进入ESI全球前1%。这种跨越,在硬件设施上体现为前湖校区从一片农田到现代化大学城的蜕变,在软件实力上则是从教学型大学到研究型大学的转型。

倪永年记得,他当年出国时,只能看化学原版书的影印本。如今,南昌大学电子及纸质书籍的资源能够让每个学生找到属于自己的书中黄金屋。朱淑英工作的二附院,2010年门诊量100万人次,2024年已突破300万人次,“智慧医院”系统让患者平均就诊时间缩短40%。在朱文浩曾参与的“互联网+”比赛中,2024年参赛项目数较他参赛时增长了5倍,校方配套的孵化基金从100万元增至1000万元。

从倪永年时代的“手写申请书跑经费”,到朱淑英时期的“三证合一”培养,再到朱文浩这代的“破局”,南昌大学的育人模式始终与时代同频。正如倪永年在给学生寄语中所说:“努力进取。”当银发教授的实验室灯光、中年医师的查房记录与青年职场人的行业分析报告在时空里交汇,这所大学正以它的包容与创新,续写着属于每个时代的教育传奇。在赣水之滨,一代又一代南大人用自己的故事证明:大学的成长,从来都与师生的奋斗血脉相连。

(图为倪永年、袁熙、朱淑英写下的寄语。温鑫淼 供图)

(通讯员 温鑫淼 指导老师 张秋兰)

作者:南昌大学赣青筑光实践队 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 非遗技艺进课堂,童心巧手传文脉

- 非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要载体,在乡村振兴战略推进过程中,许多非遗项目面临传承断层、传播渠道单一、年轻群体关

- 2025-07-24

- 康桥筑梦·乡愈计划——厦门医学院学子绘就永定“健康中国”青春答卷

- 国家强调要把保障人民健康放在优先发展的战略位置,努力全方位全周期保障人民健康。

- 2025-07-24

- 红色文化润童心 健康关怀暖夕阳

- 2025-07-24

- 湘潭理工学院拾遗瑰宝队再赴隆回滩头:以青春之力激活非遗文旅新动能

- 2025年6月21日至27日,湘潭理工学院拾遗瑰宝队赴邵阳市隆回县滩头镇,开展为期7天的暑期“三下乡”实践活动。团队以“非遗+文旅”

- 2025-07-24

- 康桥筑梦·乡愈计划—厦门医学院学子永定三下乡纪实

- 在2025年这个全面完成“十四五”规划目标、开启新征程的承启之年,厦门医学院“康桥筑梦·乡愈计划”暑期三下乡社会实践团队的青

- 2025-07-24

- 广财贸韧竹实践团赴连南支教同步推动灵芝产业“出山”

- 2025-07-24

- 粤美突击队“三下乡”,坑口文旅振兴正当时

- 为积极响应“百千万工程”号召,助力坑口镇文旅融合高质量发展,7月21日,广东农工商职业技术学院粤美坑口青年突击队,在李春霞、

- 2025-07-24

- 从“黑金腹地”到“青山富民”——云财学子解码弥渡栗子园村产业振兴密码

- 2025年7月16日,云南财经大学中华职业学院“乡约”小队赴大理白族自治州弥渡县苴力镇栗子园村开展“乡村振兴与特色农业产业发展”

- 2025-07-24

-

大学生三下乡投稿平台