多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

三下乡实践行:在行走中感悟责任,在实践中锤炼初心

发布时间:2025-07-23 阅读: 一键复制网址

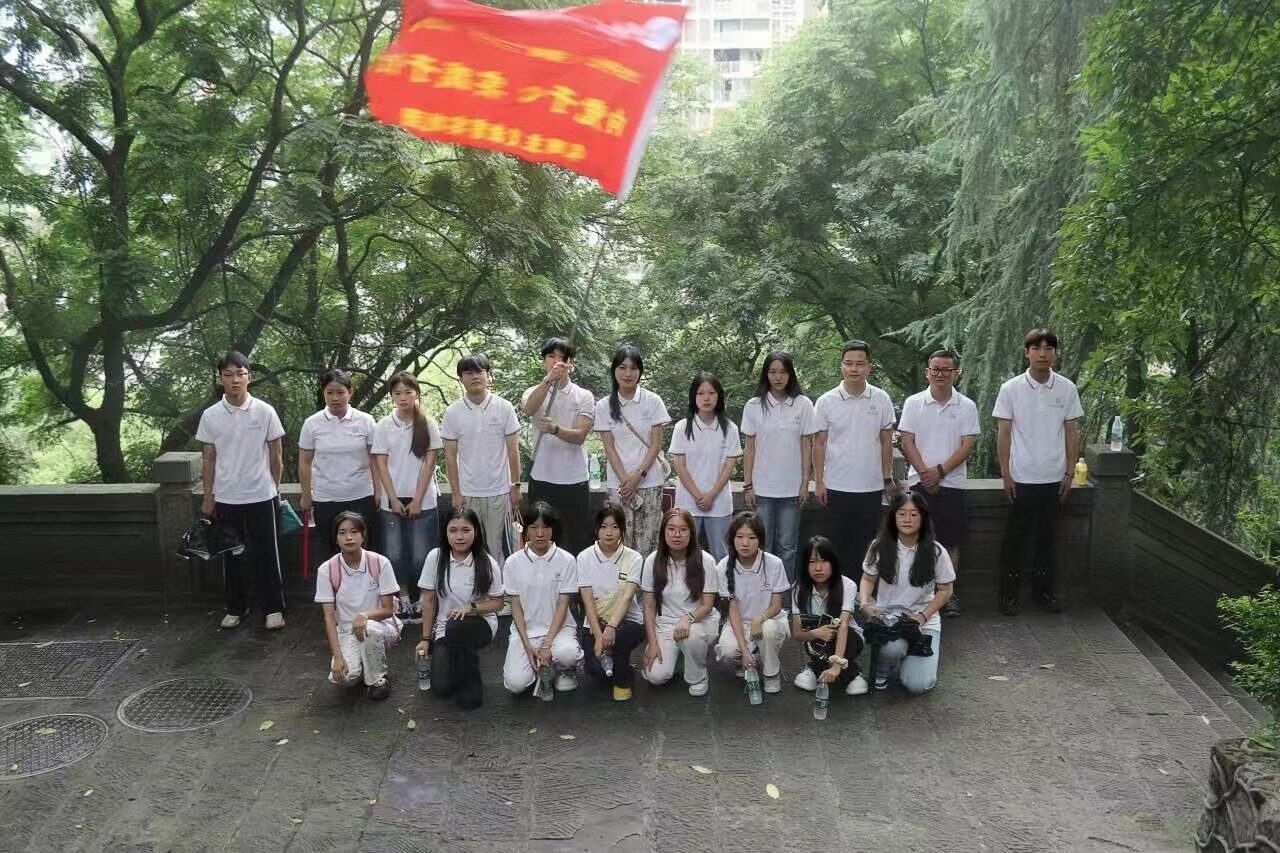

这个夏天,我有幸作为重庆市“向党于心 实践于行”爱国主义教育实践团的一员,与“舞韵芳华 实践筑梦”三下乡团队并肩同行,在万州、开州两地的十余天实践里,从红色遗址到社区街巷,从博物馆藏到田间地头,每一步行走都镌刻着成长,每一次互动都沉淀着思考。

在万州的日子,是一堂深刻的“历史与现实”融合课。站在西山公园的抗战遗址前,触摸着斑驳的城墙,耳边仿佛回荡着当年军民御敌的呐喊;走进九五惨案纪念馆,泛黄的照片与详实的史料,让那段屈辱与抗争的历史变得触手可及,也让“铭记历史、珍爱和平”的信念更加坚定。在三峡移民博物馆,“舍小家为大家”的移民故事令人动容,一个个老物件、一帧帧影像,诉说着库区人民为国家发展作出的牺牲与奉献。而在大塘边社区的普通话讲座、养老院的语言互动中,当看到老人用不太标准的普通话说出“谢谢你们”,当社区居民认真记录普通话发音技巧时,我忽然懂得:推广语言不仅是沟通的桥梁,更是拉近距离、凝聚人心的纽带。金融知识进社区时,村民们围着咨询“防诈骗”“理财小技巧”的场景,更让我明白,青年所学应当扎根大地,回应群众最真实的需求。

转战开州,实践的脚步里多了几分“传承与担当”的重量。在刘伯承同志纪念馆,“军神”驰骋沙场的英雄事迹与“狭路相逢勇者胜”的精神,让爱国主义不再是书本上的文字,而是融入血脉的力量。在瑞兽金狮传承地,跟着传承人学习舞狮时,狮头的重量、步伐的韵律,都藏着老一辈手手相传的智慧——原来非遗传承从来不是简单的模仿,而是对文化根脉的敬畏与坚守。在暑期托管班,当孩子们用清澈的眼睛望着我们,跟着朗读课文、学唱红歌时,我体会到“教育者”的责任;在白云村,为村民讲解金融知识和普通话时,他们淳朴的笑容让我明白,知识普及是乡村振兴中最温暖的注脚;而见到90岁抗美援朝老兵时,老人颤抖着讲述“上甘岭的雪”,那布满皱纹的手与胸前的军功章,让我读懂了“英雄”二字的千钧分量。

一周的三下乡,从红色教育基地的精神洗礼到基层一线的实践服务,从传统文化的亲身体验到民生需求的细致体察,我不仅看到了重庆大地上的历史厚度、文化温度与发展热度,更深刻理解了“实践出真知”的意义。作为青年,我们既要做红色基因的传承者,也要做基层需求的回应者,让所学在大地生根,让青春在奉献中闪光——这,便是此行最珍贵的收获。

在万州的日子,是一堂深刻的“历史与现实”融合课。站在西山公园的抗战遗址前,触摸着斑驳的城墙,耳边仿佛回荡着当年军民御敌的呐喊;走进九五惨案纪念馆,泛黄的照片与详实的史料,让那段屈辱与抗争的历史变得触手可及,也让“铭记历史、珍爱和平”的信念更加坚定。在三峡移民博物馆,“舍小家为大家”的移民故事令人动容,一个个老物件、一帧帧影像,诉说着库区人民为国家发展作出的牺牲与奉献。而在大塘边社区的普通话讲座、养老院的语言互动中,当看到老人用不太标准的普通话说出“谢谢你们”,当社区居民认真记录普通话发音技巧时,我忽然懂得:推广语言不仅是沟通的桥梁,更是拉近距离、凝聚人心的纽带。金融知识进社区时,村民们围着咨询“防诈骗”“理财小技巧”的场景,更让我明白,青年所学应当扎根大地,回应群众最真实的需求。

转战开州,实践的脚步里多了几分“传承与担当”的重量。在刘伯承同志纪念馆,“军神”驰骋沙场的英雄事迹与“狭路相逢勇者胜”的精神,让爱国主义不再是书本上的文字,而是融入血脉的力量。在瑞兽金狮传承地,跟着传承人学习舞狮时,狮头的重量、步伐的韵律,都藏着老一辈手手相传的智慧——原来非遗传承从来不是简单的模仿,而是对文化根脉的敬畏与坚守。在暑期托管班,当孩子们用清澈的眼睛望着我们,跟着朗读课文、学唱红歌时,我体会到“教育者”的责任;在白云村,为村民讲解金融知识和普通话时,他们淳朴的笑容让我明白,知识普及是乡村振兴中最温暖的注脚;而见到90岁抗美援朝老兵时,老人颤抖着讲述“上甘岭的雪”,那布满皱纹的手与胸前的军功章,让我读懂了“英雄”二字的千钧分量。

一周的三下乡,从红色教育基地的精神洗礼到基层一线的实践服务,从传统文化的亲身体验到民生需求的细致体察,我不仅看到了重庆大地上的历史厚度、文化温度与发展热度,更深刻理解了“实践出真知”的意义。作为青年,我们既要做红色基因的传承者,也要做基层需求的回应者,让所学在大地生根,让青春在奉献中闪光——这,便是此行最珍贵的收获。

作者:秦诗涵 来源:重庆市万州区、开州区

扫一扫 分享悦读

- 山东学子三下乡:探路菜乡云链处,数字动能兴农贸

- 在二十大报告“发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道”的号召下,青年作为乡村振兴的主力军,在这项艰巨而又光荣的任务中发挥着不可

- 07-23

- “农品新生” 调研队探寻农产振兴多元路径

- 07-23

- 萤火映童心 化雨润乡野

- 为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,落实乡村振兴战略中“教育振兴”的核心要求,厦门大学化学化工学院“化被万方”实践队

- 07-23

- 情系特殊儿童 爱筑成长梦想 —— 保定学院三下乡团队携手儿童福利院,共筑爱心之旅

- 7月12至7月22日,保定学院音乐舞蹈学院“青”心守护、与爱“童”行暑期社会实践团队,联合数据科学与软件学院、教师教育学院,共同开展了

- 07-23

-

大学生三下乡投稿平台