青春赋能乡村振兴,实践彰显责任担当——武汉文理学院“文韵传承”志愿服务队三下乡活动总结

(通讯员:戴文彬 易蕊 常昌健 摄影:王育洲)为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想引导高校学生将青春梦融入中国梦。2025年7月,武汉文理学院人文艺术学院“文韵传承”志愿服务队深入十堰市郧阳区谭家湾镇黄畈村和武汉市长江新区,开展累计长达二十天的“三下乡”社会实践活动。二十余名青年学子走出课堂,走入田间地头。深入感受乡村的脉搏与温度。

此次实践是以“青春赋能、情暖乡村”为核心,依托汉语言文学、艺术、新闻传播三大专业优势,开展了文化传承、产业助力、教育关爱等系列活动,用专业实践书写青年担当,在知行合一中彰显实践育人价值。

在文化传承与教育关爱领域,各专业协同发力,让传统文化在乡村落地生根。汉语言文学专业发挥文字与表达优势,在“粉墨凝古韵,重彩绘童心”活动中,生动解读京剧脸谱中关羽的忠义、包公的刚正等文化内涵,用诗意语言为孩子们叩开历史之门;在“诗韵话小暑,文脉润童心”活动里,系统讲解小暑节气的物候特征、民俗传统及农谚智慧,让孩子们在剪纸创作中感受节气文化的深厚底蕴。

“七彩假期・暑期托管班”中,志愿服务队多维开展非遗主题活动,让文化传承与童心关爱深度融合。以“青蓝染韵”“竹纸流芳”为主题,通过多媒体展示、动画短片等形式,生动讲解扎染、油纸伞的非遗技艺与文化内涵,带领孩子们在动手体验中感受传统工艺的魅力;联合多支实践队开展“纸鸢飞舞・非遗润童心”特色课堂,以古诗意境导入,让孩子们在绘制非遗纹样的纸鸢创作中,实现古今交融的文化互动;围绕“十二生肖”文化、汉字奥秘等内容,通过动画导入、趣味游戏、手工实践等方式,将抽象的文化符号转化为可触可感的创意作品,既锻炼了孩子们的动手与思维能力,又让他们在童真创意中感悟文化智慧,让非遗文化在关爱与陪伴中焕发新生。

除了支教,队员们还将专业实践延伸到乡村生活的更多场景。新闻传播专业以光影为媒,在“光影为媒传文韵 专业赋能暖乡邻”活动中,针对乡村老人与儿童的“证件照困境”,发挥专业拍摄与修图技能,为68人次完成204张精修照片,用技术传递温暖,架起高校与乡村的沟通桥梁。艺术专业则以创意为笔,在“漆韵流转绘扇面,非遗技艺传薪火”活动中,指导学生通过滴染、点划等手法创作个性漆扇,感受“天人合一”的传统美学;在“小碧绒花承匠艺,‘柿柿’能成‘事事’成”活动中,带领孩子们用扭扭棒制作柿子树,传递绒花背后的吉祥寓意。

调研之余,服务队聚焦乡村产业发展与文化传播的结合点,在黄畈村珍稀菌产业调研中,汉语言文学专业仔细聆听并记录“市场主体+农户+村集体”的联农带农模式,以及村民“既能顾家,又能增收”的质朴心声,梳理“山上有林、林中有菌、林下有药”的生态富民故事,为文化与产业的融合传播奠定文字基础;新闻传播专业用镜头精准捕捉菌菇破土而出的生机、菇农劳作的身影以及现代化加工设备的运转场景,为产业宣传积累生动素材。

在精神文明建设方面,服务队邀请“断指教师”段太明讲授思政课,他用“良心、耐心、爱心、恒心、信心、责任心”的“六颗真心”以及32年坚守乡村教育的事迹,为队员们上了生动一课;组织志愿者前往桂花完全小学校史馆,开展“浸校史烽烟忆师者丹心 承文韵薪火续英雄精神”,通过聆听校史及英雄教师群体的事迹,承续英雄精神;开展“铭记七七烽火 赓续抗战精神”活动,通过升旗仪式、烈士陵园祭扫和革命历史展览馆参观,让师生铭记历史,传承抗战精神。

艺术专业的创意实践持续发力,在“青春手绘・美丽乡村”项目中,结合当地农耕文化,设计“蔬果小人”“动漫彩绘”“手印大树”三大主题,完成300平方米的校园墙绘,让艺术点亮乡村校园;在“红旗飘飘润心田,赤心拳拳向祖国”“科技启智逐梦行,巧手筑梦向阳生”等活动中,队伍还联合当地志愿服务团队开展活动,通过互动游戏、实验演示等形式,培养孩子们的爱国情怀与科学探索精神。

活动接近尾声时,村支书在座谈会上说:“刚开始听说我们村里来了一群大学生,本来是不抱什么希望,以为就是来走走过场,拍几张照片就走。毕竟咱这村子偏,可这十几天看下来,我是打心底里佩服!你们有能力,能吃苦,更是让咱村里人觉得“咱这地方也能被惦记着”。我衷心希望你们以后常来。”

此次 “三下乡” 活动不仅让青年学子在田间地头里触摸到了泥土的温度,乡亲的笑容也在一次次的互动中更加清晰:知识不应该只禁锢在课堂里,更应该流淌在乡路上,绽放在民生中。

此次实践活动,不仅让乡村在文化、产业、教育等方面得到切实助力,也让服务队成员在实践中得到锻炼与成长。但同时也发现,部分活动因短期实践限制,在非遗传承的系统性、产业建议的落地跟踪等方面存在不足。未来,服务队将进一步整合专业资源,建立长效机制,持续推动“大思政课”走向基层,走向生活,让青春力量持续赋能乡村振兴,让“三下乡”的意义更加深远。

- 青春赋能乡村振兴,实践彰显责任担当——武汉文理学院“文韵传承”志愿服务队三下乡活动总结

- 2025年7月,武汉文理学院人文艺术学院“文韵传承”志愿服务队深入十堰市郧阳区谭家湾镇黄畈村和武汉市长江新区,开展累计长达二十天的

- 07-20

- 创飞科技实践团进行村庄道路数据汇总

- 7月16日,创飞科技实践团在聊城市莘县盛屯村展开了一项道路桥梁检测调研社会实践项目,在实践过程中完成了村庄桥梁三维建模数据和道路

- 07-20

- 720科技纸鸢实践团进行村庄道路数据汇总

- 7月16日,科技纸鸢实践团在聊城市莘县盛屯村展开了一项道路桥梁检测调研社会实践项目,在实践过程中完成了村庄桥梁三维建模数据和道路

- 07-20

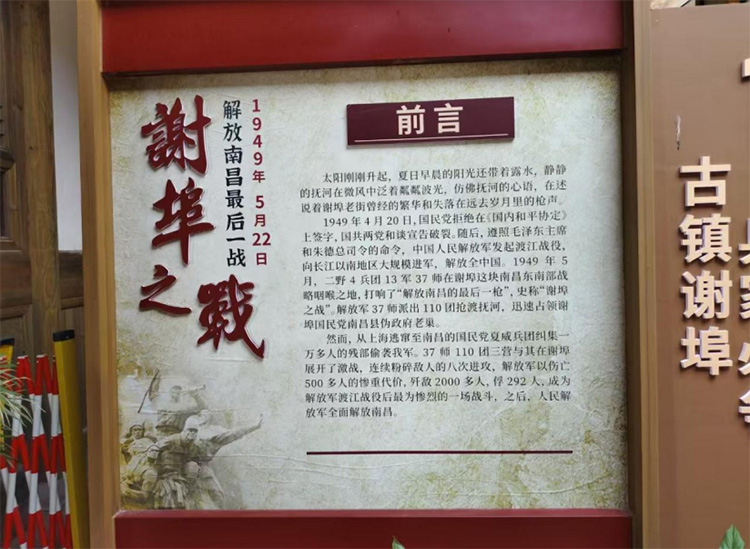

- “英雄城·青春行”爱国主义教育实践:传承英雄精神,启迪青春实践

- 2025年7月10日至11日,为深入传承红色基因、探寻青年服务乡村振兴的实践路径,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育

- 07-20

- 科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 创飞科技实践团于驻地召开工作部署会 明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,交通与车辆工程学院创飞科技实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 江西师范大学学子以青春之行铭刻初心 于英雄之城践行使命

- 江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”暑期三下乡实践队于7月5日至11日深入南昌市,以“追寻红色印记·体察乡村新貌·贡献青春力量

- 07-20

- 踏红色足迹,悟初心使命

- 2025年7月5日,骄阳似火,江西师范大学外国语学院“英雄城・青春行”爱国主义教育实践团的队员们,走进南昌军事主题公园与小平小

- 07-20

-

大学生三下乡投稿平台