多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“英雄城·青春行”爱国主义教育实践:传承英雄精神,启迪青春实践

发布时间:2025-07-20 阅读: 一键复制网址

2025年7月10日至11日,为深入传承红色基因、探寻青年服务乡村振兴的实践路径,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团走进南昌县谢埠老街及谢埠之战陈列馆,通过实地探访历史遗址、采访专家学者,开展了一场沉浸式红色研学活动。实践团成员在触摸历史脉络中感悟革命精神,在与专家对话中明晰青春担当,将红色记忆转化为服务社会的行动力。

老街寻踪:触摸烽火岁月的历史温度。7月10日清晨,实践团队员踏着晨光走进南昌县谢埠老街,这片承载厚重历史的街区。斑驳砖墙、古旧木窗、街角老茶馆透着时光痕迹,而“谢埠之战遗址”石碑,将思绪拉回1949年烽火五月。

“您看这面墙,弹痕还隐约可见。”在老街居民李大爷指引下,队员们来到一处保存完好的砖木老宅前。李大爷指着墙体凹痕说:“当年解放军攻进谢埠时,这里曾是激战地点,不少战士就在这附近牺牲的。”队员们俯身细看,指尖轻抚砖缝中的历史印记,更添对革命先辈的崇敬。

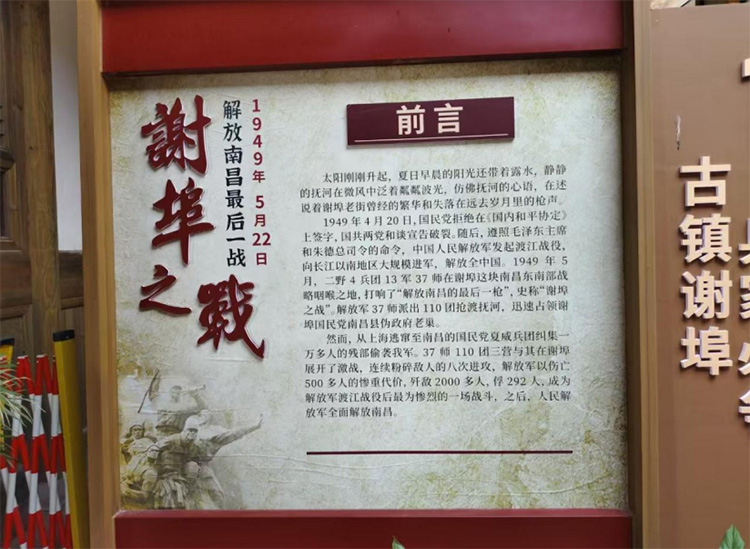

当日下午,实践团走进谢埠之战陈列馆。泛黄的历史图片、锈迹斑斑的实物展品瞬间凝固时光。沉浸式战场复原场景中,灰暗灯光、冲锋蜡像、枪炮声,仿佛将人拉入1949年5月那场解放南昌的最后一战。“这些展品不是冰冷的物件,而是有温度的历史见证。”队员付佳琳有感而发,“简陋的武器、染血的家书,让我真切感受到‘英雄城’的称号是无数战士用生命换来的。”

图表1谢埠之战陈列馆 陈菲菲 供图

名师解惑:在对话中明晰青春实践方向。7月11日上午,,团队带着研学期间在湖陂村、白鹭农场等地走访调研的见闻与困惑,与刘仁营教授展开深度座谈。此前实践中,部分队员坦言深入乡村后,面对留守儿童关爱、产业技术薄弱、政策落地不畅等交织的复杂问题,常感“无从下手”的无力。“同学们在实践中感到‘无力’,恰恰说明大家真正走进了基层、思考了问题。”刘仁营结合自身乡村调研经历,一针见血地指出症结所在:“乡村振兴是长期工程,急于求成反易生挫败。破‘无力感’,首在精准定位——做实做细需求调研,方能有的放矢。”

被问及“青年学子能为乡村做些什么”时,他鼓励学子发挥专业所长,如为农户提供针对性农技指导、清晰解读惠农政策,或建立对留守群体的常态化关怀机制,“聚沙成塔,每位学子微小的专业投入,都是推动乡村前行不可或缺的力量。”

谈及如何让红色实践长效化,刘仁营提出“三方合力”理念:学生要带着真情实感,把实践点当‘第二故乡’,持续跟踪乡村需求;学校要建立‘实践导师+地方联络员’机制,避免实践‘一阵风’;地方则要提供资源支持,让学生创意能落地。“唯有校地同心、前后接力,红色基因的传承与乡村振兴的实践方能行稳致远,”刘教授总结道。

队员周思诺在笔记本上认真记录:“刘老师的话让我明白,‘无力感’源于想做‘大事’的执念,其实做好‘小事’同样重要。我们可以定期回谢埠,帮老人整理红色记忆,给孩子讲故事,这些点滴行动就能汇聚成力量。”

图表2实践团参访刘仁营教授 王富婷 供图

青春感悟:从历史深处汲取行动力量。两日实践接近尾声时,实践团在谢埠老街百年樟树下召开简短分享会。队员们围坐一起,阅读采访笔记,畅谈收获与思考。“以前在课本上读‘渡江战役’,总觉得离自己很远,直到站在谢埠的土地上,才理解‘历史就在身边’的意义。”队员林可感慨。

队员吴国鑫分享了对“实践”二字的新理解:“以前觉得‘三下乡’就是完成任务,现在才明白,不是我们‘去帮助乡村’,而是乡村在‘教育我们’。谢埠老人们讲战斗故事时眼里的光,刘老师说‘做小事’时的认真,都在教我们如何做一个有担当的青年。”

队员刘燕翔总结道:“谢埠之战告诉我们,胜利源于坚守;乡村振兴启示我们,改变始于行动。希望同学们把这次实践作为起点,让红色记忆成为前行的动力,用专业所长服务基层,让‘英雄城’的精神在青春实践中延续。”

历史与现实的深刻对话,为青年学子注入破浪前行的勇气。此次研学如同一剂“强心针”,驱散了萦绕心头的迷茫。队员们深刻领悟到,“把论文写在祖国大地上”绝非空谈,它要求青年既怀揣“承薪火”的理想,更需具备“砺行”的务实。实践团明确了今后奋斗的方向:从细微需求切入,将专业知识转化为赋能乡村的具体行动,让红色血脉真正激荡成扎根大地、助力振兴的青春力量。

作者:陈菲菲 周思诺 林可 来源:江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团

扫一扫 分享悦读

- “英雄城·青春行”爱国主义教育实践:传承英雄精神,启迪青春实践

- 2025年7月10日至11日,为深入传承红色基因、探寻青年服务乡村振兴的实践路径,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育

- 07-20

- 科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 创飞科技实践团于驻地召开工作部署会 明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,交通与车辆工程学院创飞科技实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 江西师范大学学子以青春之行铭刻初心 于英雄之城践行使命

- 江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”暑期三下乡实践队于7月5日至11日深入南昌市,以“追寻红色印记·体察乡村新貌·贡献青春力量

- 07-20

- “红印传承 非遗兴村”山东信院学子寻访非遗一条街暑期三下乡社会实践活动

- 7月17日,山东信息职业技术学院现代服务系“萤火如炬”社会实践团走进潍坊诸城市金查理非遗一条街,开展集调研学习、实践体验、宣传推

- 07-20

- 三下乡首日札记:以青春之名叩响渣坪校园的门扉

- 07-20

- 探教育匠心 寻育人新程

- 为深入了解浙江教育改革实践,探寻教育家精神的一线诠释,2025年6月29日,浙江工商大学公共管理学院“汲桃李泉‘溪’,行教育‘杭’道

- 07-20

-

大学生三下乡投稿平台