多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

江西师范大学学子探访颐养之家 用实际行动践行敬老精神

发布时间:2025-07-20 阅读: 一键复制网址

南昌县塔城乡湖陂村电七月流火,赣鄱大地热浪蒸腾。8日上午九时许,江西师范大学“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团的年轻身影,出现在塔城乡湖陂村彭家自然村颐养之家——一座有百余位老人留守,为独居老人提供日常温暖的爱心驿站。他们并非匆匆过客,而是以切实服务,为这座爱心驿站注入了一股清新的青春力量。

当实践团悄然踏入颐养之家,两位负责人奶奶便带着和蔼的笑容迎了上来,短暂说明来意后,队长借机对两位奶奶展开了一段小型采访。“两菜一汤,一荤一素,一个月一百。”从两位负责人奶奶口中得知,在这所爱心机构中,每月仅需百元,七十岁以上的老人便能享用两菜一汤(一荤一素)的营养午餐与晚餐。在采访过程中,颐养之家惠民的温度更是扑面而来。实践队得知,两位负责人奶奶已经在此工作五年,每月还有两千元的工资。她们表示每月两千元的工资已经能满足她们的生活所需。不仅如此,这份工作更是意义非常,非但自己能够享受社区福利,而且还可以为同为老人的村民们送上福祉。

空调送出的习习凉风与电视播撒出的阵阵欢笑,这方天地不仅解决了老人们的“一餐热饭”难题,更为他们营造了一个舒适、温暖的日常港湾。“在这里吃得好,有人说话,儿女在外也放心些。”一位老人边用餐边对实践团成员说道。这背后,是看得见的政策温度与沉甸甸的社会托举。

图为实践团在采访颐养之家的两位负责人 刘燕翔 供图

十一点三十分,最后一位老人放下碗筷。实践团成员迅速接过清洁重任,分成三组展开志愿服务:清洁组三人手持高压水枪冲刷地面油污,水流冲击声瞬间盖过电视声响;擦拭组五人拧干抹布,逐张清理餐桌;归整组两人合力搬运沉重座椅。水流冲刷地面的哗哗声、扫把清除污渍的沙沙声、拖把收尾的摩擦声瞬间在颐养之家回响。汗珠沿着年轻的脸庞滑落,浸湿了蓝色队服,但无人停下。一位成员弯腰用力擦拭桌腿时感叹到:“一遍下来腰就酸了,两位奶奶五年如一日的坚持真是了不起。”

图为实践团帮助负责人奶奶打扫卫生 李卓雯 供图

实践团口中的“奶奶”,颐养之家两位年逾六旬的负责人,在此工作五年已久。她们日复一日包揽着清洁、洗菜、做饭等繁重工作。五年光阴,扫把柄磨出了她们手掌的印记,也无声书写着乡村互助养老的动人篇章。下午三时的分享会上,实践团队员们纷纷展示手机里记录的劳动成果的照片:灯光下洁净反光的地面与油污斑驳的原貌对比。“基本擦净一块地砖平均弯腰七次。”队员小林总结道。“以前在学校总觉得‘社会责任’很大很远,”队员小王在确认整理完后坦言,“今天弯下腰刷地、抬起头看到爷爷奶奶的笑脸,才明白它就在这一帚一扫、一餐一饭的细节里。汗水流得值!”颐养之家墙壁上“老有所养”的标语,与青年们忙碌的身影、老人舒展的皱纹,构成一幅责任传承的生动画面。年轻学子手臂上烈日炙烤出的浅红印记,成了他们服务乡村、体悟民生的独特勋章。

图为实践团在颐养之家正门处的合影 吴国鑫 供图

从书斋走向田野,从理论迈向实践。在这个被加速主义裹挟的时代,江西师范大学的学子们在湖陂村的躬身实践与在颐养之家挥洒的汗水,构成了一帧珍贵的精神慢镜头。他们用实际行动证明:真正的青春觉醒,发生在扫把与地砖的每一次摩擦中,在倾听老人絮语时的每一次俯身里。当青春的温度融入乡村养老的日常肌理,青年对责任的理解便不再悬浮于口号。这份在躬身服务中获得的成长重量,终将沉淀为时代青年响应家国召唤、矢志为民服务的坚实步履——在每一双紧握扫把的年轻手掌上,中国乡村更美好的未来,正被细细擦拭、温柔托起;当年轻的手掌学会紧握磨光的扫把柄,当知识分子的眼镜片上溅上劳动的泥点,乡村振兴便不再仅是宏大的叙事蓝图——它正在青丝与白发的对视间,在青春汗水与岁月年轮的交融中,被一寸寸擦亮,一天天托举。这堂发生在颐养之家的责任必修课,终将沉淀为新时代青年奔赴壮阔征程时,最深沉的生命底色。作者:吴国鑫 李卓雯 刘燕翔 来源:江西师范大学“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团

扫一扫 分享悦读

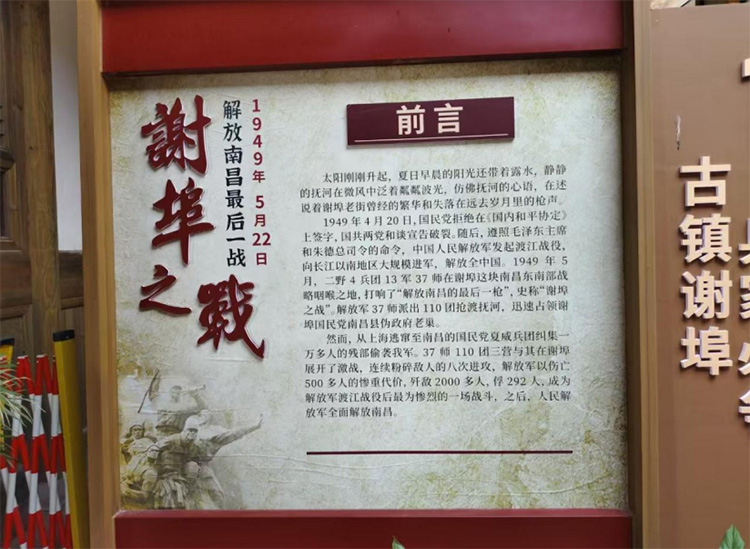

- “英雄城·青春行”爱国主义教育实践:传承英雄精神,启迪青春实践

- 2025年7月10日至11日,为深入传承红色基因、探寻青年服务乡村振兴的实践路径,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育

- 07-20

- 科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,科技纸鸢实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 创飞科技实践团于驻地召开工作部署会 明确各组任务推进实践项目

- 7月15日,交通与车辆工程学院创飞科技实践团于驻地召开工作部署会,通过明确各小组任务分工,为实践活动的有序开展筑牢基础。

- 07-20

- 江西师范大学学子以青春之行铭刻初心 于英雄之城践行使命

- 江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”暑期三下乡实践队于7月5日至11日深入南昌市,以“追寻红色印记·体察乡村新貌·贡献青春力量

- 07-20

- 踏红色足迹,悟初心使命

- 2025年7月5日,骄阳似火,江西师范大学外国语学院“英雄城・青春行”爱国主义教育实践团的队员们,走进南昌军事主题公园与小平小

- 07-20

- 江西师范大学学子探访湖陂村 探寻乡村振兴足迹

- 2025年7月7日,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团踏上了一段意义非凡的旅程,他们前往南昌市湖陂村进行实地

- 07-20

- 江西师大实践团探访中共中央东南分局旧址 解码红色基因传承密码

- 2024年7月6日,江西师范大学外国语学院“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团走进中共中央东南分局旧址,通过实地考察历史遗迹、专访红

- 07-20

- 江西师范大学学子探访颐养之家 用实际行动践行敬老精神

- 8日上午九时许,江西师范大学“英雄城·青春行”爱国主义教育实践团的年轻身影,出现在塔城乡湖陂村彭家自然村颐养之家——一座有百余

- 07-20

-

大学生三下乡投稿平台