多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青砖瓦黛里的青春答卷:古建筑保护与活化三下乡记

发布时间:2025-07-20 阅读: 一键复制网址

青砖瓦黛里的青春答卷:古建筑保护与活化三下乡记

在江屯镇政府的支持推动下,珠海科技学院蝉鸣盛夏突击队于7月5日来到广宁县江屯镇开展为期7天的以“古建筑保护与活化”为主题的三下乡社会实践活动,为当地的古建筑——客家大屋拍摄宣传短视频,提高社会对保护古建筑的关注度。旅程的开端,便藏着江屯“保护与发展共生”的密码。第一天,队伍走进快乐普洱茶产业基地红色文化馆,氤氲茶香中,红色记忆与产业发展在此交融,这座特殊的文化空间,让队员们初探“老载体焕新价值”的可能。

图为队员们参观快乐普洱茶基地。梁炜盈摄

次日突击队探访了新坑村龙须菜基地,连片绿意里,现代农业的蓬勃生机更让突击队成员们明白:古建筑的活化,离不开产业根基的滋养。

第三天的乡村走访,是一场关于“新旧对话”的视觉盛宴。在江屯的乡村建设里,队员们触摸到淳朴民俗的温度,更在“百千万工程”的成果中,看见古村活化的多元路径——城市会客厅让老建筑变身文旅新窗口,思源公园让流水与乡愁共栖。原来,古建筑的保护,能与现代生活美学如此诗意共生。

图为江屯镇思源公园景观。梁炜盈摄

在之后的两天时光里,突击队真正走进到江屯的文化内核,是从两座客家大屋开始的。大连客家大屋福善里的百年廊庑间,砖雕木刻诉说着客家匠心;红旗积善里的岁月肌理中,藏着保护与再利用的巧思。

大连客家大屋福善里始建于清朝道光十二年(1832年)八月,道光二十二年(1842年)十一月落成,历时十年,整座大屋总占地面积6000多平方米,其中建筑面积3000多平方米,村路水口有千年苍萃古榕镇守,村落两旁小溪水流交汇畅通,财运亨通,人缘旺盛,前面文笔山峰尖秀挺拔,后面有岗咀山来龍,整座村貌庄严肃穇、昭堂畅聚、钟灵毓秀、尊严庄重,被称为“书香门第、财贵旺”之地,故称“福善里”。据当地村干部的介绍说:“本村弟子江海源以694分的优异成绩考入北京大学,村里有教师10余人,具有浓厚的书香氛围。”

图为客家大屋福善里内部结构。彭芷慧摄

红旗客家大屋积善始建于清代,距今已有两百多年历史,围屋由当时迁居至此的客家先民所建,融合了岭南建筑风格与客家传统特色,见证了广宁客家人的迁徙史与奋斗史,是江屯镇保存较为完好的客家围屋之一。建筑依山傍水,视野开阔,背靠羊古山,前约200米有江屯河呈半圆型从大屋正面流过。其名“积善”取自“积善之家,必有余庆”,体现了客家人崇尚德行、重视家族传承的理念。

图为客家大屋积善里。梁炜盈摄

两座客家大屋虽地处不同的地方,却有着十分密切的联系。据当地村民所说:福善里和积善里都发源于同一个祖先,积善里是当年迁徙至本地的客家人江氏族人首先建造的,随着家族的壮大,其后代江崑检公携带家眷来到大连村委会建立福善里。此外,两处客家大屋在建筑风格上十分相似,均采用了镬耳状建筑风格,具有防火、防热、通风性能良好等特点。

图为客家大屋镬耳状建筑风格。高婧瑶摄

与此同时,藏于深山里山狮舞的铿锵鼓点、竹编艺人指尖翻飞的灵动,让队员们懂得:古建筑不该是孤立的标本,那些与之共生的非遗文化,正是让历史“活”起来的灵魂。

图为非遗文化舞山狮。梁炜盈摄

最后一天,整理素材的指尖仍留着触摸古墙的温度。与江屯镇文化宣传负责人围坐畅谈时,队员们将六天的所见所感凝练成一个个宣传思路:用镜头捕捉福善里的晨光,用文字讲述山狮传承人的故事,让竹编的纹路在短视频里绽放新意。通过短视频的生动重现,在互联网上的播放量突破2000人次,吸引到更多的人来了解江屯镇客家大屋。原来,年轻人的视角与网络的力量,亦能成为古建保护的“活化剂”。

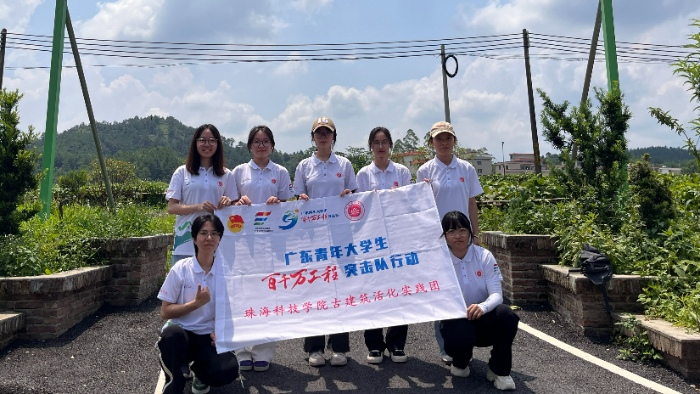

图为团队合照。曾炜琪摄

古建筑的保护从不是将时光封存,而是让它们在当代生活中找到新的坐标。当红旗积善里的夕阳落在青春的笑脸上,这场关于守护与焕新的旅程,才刚刚开始——江屯的青砖黛瓦,永远等着更多人来续写属于它们的新篇章。

通讯员:梁炜盈

作者:梁炜盈 来源:珠海科技学院蝉鸣盛夏突击队

扫一扫 分享悦读

- 三下乡首日札记:以青春之名叩响渣坪校园的门扉

- 07-20

- 探教育匠心 寻育人新程

- 为深入了解浙江教育改革实践,探寻教育家精神的一线诠释,2025年6月29日,浙江工商大学公共管理学院“汲桃李泉‘溪’,行教育‘杭’道

- 07-20

- 广师大学子赴蓝口镇“三下乡”实践:护童播春种,助农结秋实

- 2025年7月5日至7月15日,广东技术师范大学心光启航实践团走进河源市东源县蓝口镇,开展为期9天的“三下乡”实践活动。

- 07-20

- "语言魔法盒"显实效:西安明德理工学院夏镇推普实践儿童规范表达达标率100%

- 7月12日至19日,西安明德理工学院“普音盛夏·相遇夏镇”推普服务队在山东微山夏镇街道开展为期8天的普通话推广实践活动。服务队以

- 07-20

- 青春力量扎根实践沃土 肇庆学院突击队队员探寻乡村产业振兴密码

- 为响应广东省“百千万工程”号召,7月19日肇庆学院春日载阳突击队走进沙浦镇,探访广东省农业龙头企业,探寻乡村振兴路径。队员受邀为

- 07-20

- 青砖瓦黛里的青春答卷:古建筑保护与活化三下乡记

- 珠海科技学院蝉鸣盛夏突击队成员于7月5日来到广宁县江屯镇开展了为期7天的以“古建筑保护和活化”为主题的三下乡社会实践活动。

- 07-20

- "发音小游戏,语言大乐趣":西安明德理工学院推普活动让城郊儿童敢说普通话

- 7月18日,西安明德理工学院“普音筑梦”推普服务队走进城郊社区,为当地20余名儿童带来一场以“发音小游戏,语言大乐趣”为主题的

- 07-20

- 长春中医药大学 “青囊红旅” 实践团 以抗联精神为笔,绘就乡村振兴新图景

- 2025年7月13日至7月19日,长春中医药大学“青囊红旅”实践团走进四平、蛟河、敦化、汪清等地红色遗址与特色产业点位,围绕抗联精神赋能

- 07-20

-

大学生三下乡投稿平台