多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春力量润乡土 院坝课堂沁乡音

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

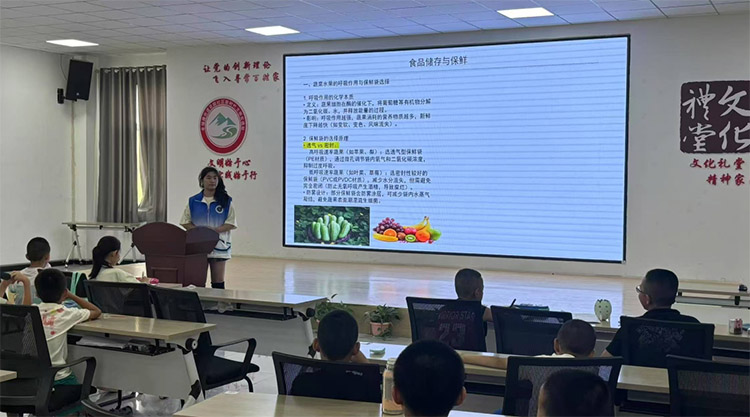

2025年7月15日,重庆师范大学历史与社会学院考古文博学院“史韵”团队深入綦江区金钗村,将一堂别开生面的“院坝思政课”送到村民身边,通过“线上+线下”融合、艺术化宣讲的创新形式,将党的创新理论与乡村实际相结合,旨在打破理论传播的壁垒,让抽象的政策理论转化为村民可感知的实践指导,“飞入寻常百姓家”,最终为乡村发展注入青年智慧与活力。

(活动现场。张淋摄)

这堂特殊的思政课巧妙运用村民喜闻乐见的艺术形式,活力四射的开场舞迅速点燃了院坝气氛,快速拉近了与村民的距离,为后续活动铺垫了轻松的氛围。团队成员陈昱璇以通俗易懂的语言,通过生活化的解读与本土化的案例,实现了“大主题”到“小切口”的转化,让村民理解国家安全与个人生活的紧密关联,增强对宏观政策的认同感。“金钗故事”环节的设置更具深层意义:快板演绎村庄变迁,让村民在熟悉的乡音乡情中感受时代进步,增强对家乡的归属感与自豪感;情景剧重现大佛寺历史,则是通过激活地方文化记忆,引导村民认识本土历史的价值,进而理解文化传承在乡村振兴中的重要性。这种将理论宣讲与地方文化相结合的方式,既丰富了乡村文化生活,又实现了“以文化人”的教育目的,让村民在潜移默化中接受思想熏陶。

(活动现场。赵紫堂摄)

艺术搭桥,理论入心。活动中的互动环节——与村民合唱《第一天》更是将活动推向了高潮,不少村民主动加入互动,院坝里洋溢着欢声笑语。与村民合唱的意义不仅在于活跃气氛,更在于构建平等的交流关系——通过共同参与,让村民从“听众”转变为“参与者”,增强对活动的主动认同。指导老师陈小雨的总结与合影留念,则是对活动价值的二次强化,既肯定了青年学生的实践成果,也为高校与乡村的长期联动埋下伏笔。一张充满笑容的合影,定格了这场连接高校与乡村、理论与实践、青春与乡土的思政课堂精彩瞬间。

(活动现场。张淋摄)

此次“院坝思政课”是重庆师范大学历史与社会学院“三下乡”社会实践的生动写照。对乡村而言,它是一次思想启蒙与文化赋能,为乡村振兴凝聚了精神力量;对高校而言,它是思政教育改革的生动尝试,验证了“实践出真知”的育人规律;对青年学生而言,它是一次深刻的国情教育,让青春担当在乡土实践中找到具体落点。这种“高校-乡村-青年”的三方联动模式,为新时代理论传播与乡村发展的结合提供了可借鉴的范例,其意义正在于证明:只有扎根基层、贴近群众,才能让理论真正发挥指导实践的作用,让青春力量真正成为推动社会进步的生力军。

同时,“史韵”团队负责人表示,他们致力于探索这种以文化为媒、以青春为桥的实践模式,为乡村振兴提供“理论扎根+文化赋能+人才联结”的立体化解决方案——当把青春力量真正浸润乡土,将党的创新理论真正融入乡音,把大道理融入小故事、小节目,用青春智慧赋能乡村文化振兴,乡村振兴的深层动力便会在这片土地上持续生长。后续团队将继续深化这种模式,让青春力量在广袤乡村绽放更绚丽的光彩。

作者:张淋、杨双、林萍 来源:重庆师范大学历史与社会学院考古文博学院“史韵”团队

扫一扫 分享悦读

- 暑期“三下乡”社会实践——春风“化”雨润童心,化学科普筑梦行

- 2025年7月16日,塔里木大学化学化工学院春风“化”雨—化学科普团队携精心策划的互动项目,走进新疆生产兵团第一师朝阳社区,为青少年

- 07-18

- 探秘食品工业“硬核”科技 触摸非遗文脉“鲜活”基因

- 为深入践行全球文明倡议,贯彻落实习近平总书记在全球文明对话部长级会议上的重要讲话精神。7月10日至11日,河南工业大学“字游丝路,

- 07-18

- 青春对话世界瓷都:江西师范大学外国语学院中华文化传承团赴景德镇采访“洋景漂”助力文化交融

- 7月6日,江西师范大学外国语学院“陶韵瓷乡 青春筑梦”中华文化传承团走进景德镇云窑,探访日本陶艺家高柳绫绪的工作室。她分享在瓷都

- 07-18

- 青春力量润乡土 院坝课堂沁乡音

- 07-18

- 齐风古韵映初心,青春聚力启新程

- “齐韵——拾光”暑期社会实践团,以“探秘齐文化,创享传承之旅”为主题,聚焦齐文化与现代创意产业融合。在相关时代与地方发展背景下

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台