多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

探秘食品工业“硬核”科技 触摸非遗文脉“鲜活”基因

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

为深入践行全球文明倡议,贯彻落实习近平总书记在全球文明对话部长级会议上的重要讲话精神。7月10日至11日,河南工业大学“字游丝路,泥韵生辉”中外文化实践团奔赴鹤壁淇县、浚县和安阳,开展综合性社会实践活动。实践团由国际教育学院党委副书记孙腾、副院长鲍宇茹带队,团委书记李程、来华留学老师李晨、辅导员刘心睿协助指导。20余名中外师生通过食品工业专业实训、泥咕咕非遗制作、中国文字博物馆研学等多元形式,共同谱写新时代文明交流互鉴的青春篇章。

一、专业实践探索:触摸现代食品工业脉动

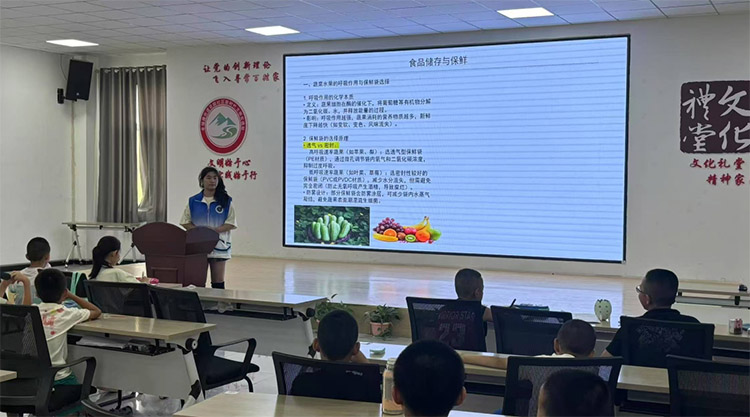

7月10日,实践团队首站走访了河南永达航天食品科技有限公司。在工作人员的带领下,中外学子们依次参观了鹤壁园区调味品车间、内销调理品车间,汤阴园区出口食品车间,以及淇县航天食品产业园新园区。在内销食品车间,中外学子们亲眼见证了调味品从原料到成品的完整生产过程,感受了现代化生产线的高效与精准。随后,他们移步至出口食品车间,这里主要生产销往日本、韩国、美国的腌制鸡肉产品,从分拣到包装,每一步都严格遵循国际质量标准,展现了企业对于产品质量的极致追求。

在淇县航天食品产业园新园区,学子们近距离接触宇航员特制方便食品,直观感受科技与食品工业的融合。当晚,学子们品尝该厂生产的清真食品,进一步加深对现代食品工业品质坚守的认识。此次参观让学子们对现代食品工业的规模、技术和管理有了直观深刻的理解,拓宽了专业视野。

二、文化实践体验:解码非遗技艺的文明基因

7月11日上午,实践团队走进浚县泥杨阁非遗研学基地,跟随国家级非遗代表性传承人杨玉冰开展泥咕咕制作技艺研习。杨玉冰介绍,这项源自殷商的民间艺术,从祈福陶哨发展为承载农耕文化的载体,其空腔结构与音色传递着先民对丰收的期盼。学子们观摩传统与创新造型作品后,亲手体验揉捏泥巴制作泥咕咕,留学生称制作能吹响的“鸟儿”时,感受到与土地的奇妙连接。杨玉冰表示,中外学子的创新赋予古老技艺新生命,彰显非遗活态传承意义。

三、文化实践体验:破译甲骨文字的文明密码

午后,实践团队乘车前往中国文字博物馆。这座承载着中华五千年文字发展历程的殿堂,犹如一部生动的史书,向学子们诉说着文字的起源、演变与传承。在中国文字博物馆内,4000余件文物构建起一部立体化的汉字演化史。从甲骨卜辞的神秘刻痕到青铜铭文的庄重威严,从简帛墨韵的流转飘逸到数字化文字的便捷传播,中外学子驻足于展柜前,透过玻璃展柜与先民展开跨时空对话。馆内丰富的展品、精美的陈列,让大家仿佛穿越时空,亲身经历了汉字从萌芽到成熟的奇妙过程。

“文字是文化的载体,是历史的见证”,通过这次参观,实践成员们更加深刻地认识到了文字在传承文化、交流思想方面的重要作用。

四、知行合一:青春“双实践”赋能成长

实践尾声,团队成员在返程途中仍热烈讨论实践收获。团队指导教师表示:“此次实践实现了专业实训与文化寻根的深度融合,同学们既见识了食品工业智能化生产线的核心技术,又通过泥咕咕创新设计完成了非遗技艺的现代转化。这种‘双实践’模式为产业发展与文化传承提供了创新范本。”当青春力量与现代产业、文化根脉深度交融,我们看到的不仅是文明的延续与产业的升级,更是一个民族向心力与自信心的生动写照。

习近平总书记强调,“多样文明是世界的本色”。河南工业大学“字游丝路,泥韵生辉”中外文化实践活动以文化为桥、专业为基,凝聚中外学子力量,生动体现了中国重视开展文明对话合作的一贯立场。生产线、泥土、甲骨成为连接世界的桥梁,在青年心田播撒尊重包容与创新发展的种子,既为中华文化走向世界开辟青春路径,更彰显新时代青年在构建人类命运共同体中的责任担当。

实践成员:孟峣、邱一、常永胜、李宗谦、石若谦、刘忠濠、袁鹏妍、孙毓涵、WaqasSaeed、IrfanHussain、SabaBatool、SobiaManzoo、Bristy、Rebeka、MehedyHasan、AHAMEDISTIAK

一、专业实践探索:触摸现代食品工业脉动

7月10日,实践团队首站走访了河南永达航天食品科技有限公司。在工作人员的带领下,中外学子们依次参观了鹤壁园区调味品车间、内销调理品车间,汤阴园区出口食品车间,以及淇县航天食品产业园新园区。在内销食品车间,中外学子们亲眼见证了调味品从原料到成品的完整生产过程,感受了现代化生产线的高效与精准。随后,他们移步至出口食品车间,这里主要生产销往日本、韩国、美国的腌制鸡肉产品,从分拣到包装,每一步都严格遵循国际质量标准,展现了企业对于产品质量的极致追求。

在淇县航天食品产业园新园区,学子们近距离接触宇航员特制方便食品,直观感受科技与食品工业的融合。当晚,学子们品尝该厂生产的清真食品,进一步加深对现代食品工业品质坚守的认识。此次参观让学子们对现代食品工业的规模、技术和管理有了直观深刻的理解,拓宽了专业视野。

二、文化实践体验:解码非遗技艺的文明基因

7月11日上午,实践团队走进浚县泥杨阁非遗研学基地,跟随国家级非遗代表性传承人杨玉冰开展泥咕咕制作技艺研习。杨玉冰介绍,这项源自殷商的民间艺术,从祈福陶哨发展为承载农耕文化的载体,其空腔结构与音色传递着先民对丰收的期盼。学子们观摩传统与创新造型作品后,亲手体验揉捏泥巴制作泥咕咕,留学生称制作能吹响的“鸟儿”时,感受到与土地的奇妙连接。杨玉冰表示,中外学子的创新赋予古老技艺新生命,彰显非遗活态传承意义。

三、文化实践体验:破译甲骨文字的文明密码

午后,实践团队乘车前往中国文字博物馆。这座承载着中华五千年文字发展历程的殿堂,犹如一部生动的史书,向学子们诉说着文字的起源、演变与传承。在中国文字博物馆内,4000余件文物构建起一部立体化的汉字演化史。从甲骨卜辞的神秘刻痕到青铜铭文的庄重威严,从简帛墨韵的流转飘逸到数字化文字的便捷传播,中外学子驻足于展柜前,透过玻璃展柜与先民展开跨时空对话。馆内丰富的展品、精美的陈列,让大家仿佛穿越时空,亲身经历了汉字从萌芽到成熟的奇妙过程。

“文字是文化的载体,是历史的见证”,通过这次参观,实践成员们更加深刻地认识到了文字在传承文化、交流思想方面的重要作用。

四、知行合一:青春“双实践”赋能成长

实践尾声,团队成员在返程途中仍热烈讨论实践收获。团队指导教师表示:“此次实践实现了专业实训与文化寻根的深度融合,同学们既见识了食品工业智能化生产线的核心技术,又通过泥咕咕创新设计完成了非遗技艺的现代转化。这种‘双实践’模式为产业发展与文化传承提供了创新范本。”当青春力量与现代产业、文化根脉深度交融,我们看到的不仅是文明的延续与产业的升级,更是一个民族向心力与自信心的生动写照。

习近平总书记强调,“多样文明是世界的本色”。河南工业大学“字游丝路,泥韵生辉”中外文化实践活动以文化为桥、专业为基,凝聚中外学子力量,生动体现了中国重视开展文明对话合作的一贯立场。生产线、泥土、甲骨成为连接世界的桥梁,在青年心田播撒尊重包容与创新发展的种子,既为中华文化走向世界开辟青春路径,更彰显新时代青年在构建人类命运共同体中的责任担当。

实践成员:孟峣、邱一、常永胜、李宗谦、石若谦、刘忠濠、袁鹏妍、孙毓涵、WaqasSaeed、IrfanHussain、SabaBatool、SobiaManzoo、Bristy、Rebeka、MehedyHasan、AHAMEDISTIAK

作者:刘心睿 孙毓涵 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 暑期“三下乡”社会实践——春风“化”雨润童心,化学科普筑梦行

- 2025年7月16日,塔里木大学化学化工学院春风“化”雨—化学科普团队携精心策划的互动项目,走进新疆生产兵团第一师朝阳社区,为青少年

- 07-18

- 探秘食品工业“硬核”科技 触摸非遗文脉“鲜活”基因

- 为深入践行全球文明倡议,贯彻落实习近平总书记在全球文明对话部长级会议上的重要讲话精神。7月10日至11日,河南工业大学“字游丝路,

- 07-18

- 齐风古韵映初心,青春聚力启新程

- “齐韵——拾光”暑期社会实践团,以“探秘齐文化,创享传承之旅”为主题,聚焦齐文化与现代创意产业融合。在相关时代与地方发展背景下

- 07-18

- 广州城市理工学院绘韵同行突击队“三下乡”:一笔一画接匠心,一墙一景绘民心

- 2025年7月3日至11日,绘韵同行突击队奔赴广东省广州市花都区花城百合社区,开展为期9天的墙绘实践活动。

- 07-18

- 陕西服装工程学院:探寻耀瓷古韵,传承千年匠心

- 陕西服装工程学院“青火传薪行 瓷韵耀新光”实践团队奔赴铜川耀州窑王家砭村开展社会实践活动。在为期13天的日程中,队员们走进耀州窑

- 07-18

- 药都雅韵漫寻史脉,数字星河焕启振兴 ——淮师学子赴亳州进行暑期“三下乡”社会实践

- 7月14日至7月17日,淮北师范大学数学与统计学院“药都雅韵漫寻史脉,数字星河焕启振兴”实践团队奔赴“中华药都”亳州开展“暑期三下乡

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台