多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

陕西服装工程学院:探寻耀瓷古韵,传承千年匠心

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

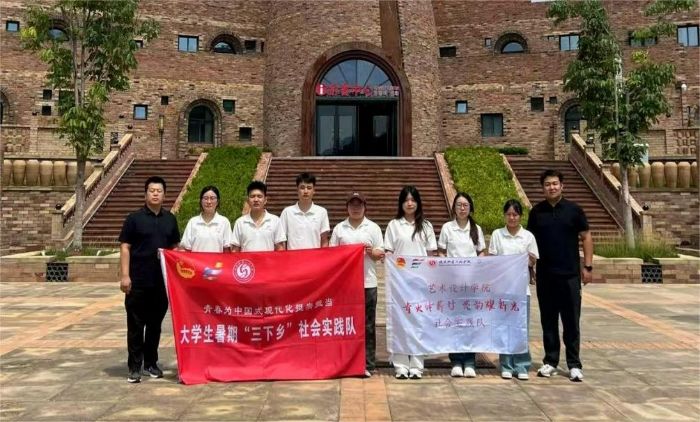

七月暑浪里,“青火传薪行,瓷韵耀新光”主题“三下乡”实践活动在铜川耀州启幕。7月6日至18日,陕西服装工程学院艺术设计学院7名学子循着千年瓷脉,踏古镇、访大师、捏陶土,在十日行程里,触摸耀州瓷的历史肌理与当代脉动,亲历一场传统文化的“活态传承”。

窑火初遇:古镇瓷声里的初见

大巴碾过关中麦浪,空气里渐漫开陶瓷的温润。抵耀州当日午后,团队便扑向陈炉古镇——这座“东方古瓷镇活化石”,窑洞叠着窑洞,瓷片铺就的街巷在阳光下晃眼。红黑白青的碎瓷片藏着“炉火千年不熄”的故事,老窑工们的作坊里,拉坯的轱辘声、刻花的凿击声撞碎午后宁静。“每寸土都浸着瓷的魂。”带队老师的话刚落,队员们的镜头已对准墙角堆成小山的素坯。

图为团队成员和指导老师在陈炉古镇合照 宋东东 供图

时光解码:从博物馆到遗址的对话

铜川博物馆的玻璃柜里,耀州瓷正“说话”。唐代的浑厚壶身撞进宋代的雅致刻花,最惹眼的是那只青釉刻花倒装壶——国宝级的“倒装”注水设计,让团队成员丁妍妍直叹“古人把巧思藏进了泥土里”。讲解员指尖划过瓷面:“这便是‘巧如范金,精比琢玉’的底气。”

唐宋窑遗址的黄土里,窑炉残垣还带着烟火气。青瓷碎片上的冰裂纹路,与唐三彩俑的釉色流痕,悄悄说透从实用到艺术的蜕变。站在“十里窑场”遗迹前,队员们仿佛看见千年前窑工们挥汗的剪影,而展示区里,取土、拉坯、上釉的流程图,把千年工序缩成了触手可及的温度。

图为指导老师给团队成员讲解耀州瓷制作流程 宋东东 供图

匠心亲证:刻刀与陶泥间的顿悟

唐宋耀瓷产业园里,老窑与新厂房的影子叠在一起。孟树峰大师捏着泥胚,指尖敲过刻花:“下刀要稳准狠,刀锋带劲,线条要活,这是六十年磨出的手感。”他的话刚落,拉坯机前已炸开笑声——高雨婷同学的陶泥刚扶起就塌成“软趴趴的云朵”,反复折腾两小时,才捧出个歪歪扭扭的杯子:“原来‘匠心’是摔出来的。”

图为国家非遗传承人孟树锋大师正在刻花 宋东东 供图

薪火对话:老窑工的瓷心

非遗传承人黄文坚的工作室里,釉料香混着泥土味。年过六旬的他摩挲着老窑炉:“当初学手艺只为糊口,没想到烧了一辈子。”他眼里的光,比窑火亮:“年轻人得真喜欢才学得住,光看不行,得把泥捏出感情。”说着演示拉坯,陶泥在他手里像听话的孩子,“多一个人学,这火就多烧一分。”

图为非遗传承人黄文坚指导团队成员拉坯 宋东东 供图

跨界邂逅:瓷片路上的合影

陈炉古镇的瓷片路上,西安电子科大学团队的外国友人兴致勃勃穿梭在瓷片街巷,用镜头记录古镇风貌,向当地匠人请教耀州瓷工艺,言语间满是对陶瓷文化的热爱。不同肤色的手同时抚过瓷片路,快门按下时,窑洞的影子落在笑脸上。“这瓷能让全世界凑一块儿。”黄密密同学的话,让合影里的阳光都添了几分甜。

图为团队成员和西安电子科大学团队的外国友人合影 宋东东 供图

“这十天,我们从历史走到当下,从旁观变为参与,不仅看到了耀州瓷的‘形’,更触摸到了它的‘魂’。”团队成员汤子璇在总结会上说。的确,从古镇的烟火到博物馆的珍藏,从遗址的斑驳到大师的教诲,从亲手制坯的体验到两代匠人的坚守,这场研学之旅早已超越了“参观”的范畴,成为一次深度的文化浸润。

当大巴驶离耀州时,队员们手中的青瓷纪念品还带着窑火的余温。这些凝聚着历史记忆与当代创新的瓷器,不仅是此次行程的见证,更承载着一份期待——期待更多人走进耀州,了解耀州瓷,让这千年窑火在新时代继续燃烧,让这份匠心传承生生不息。

窑火初遇:古镇瓷声里的初见

大巴碾过关中麦浪,空气里渐漫开陶瓷的温润。抵耀州当日午后,团队便扑向陈炉古镇——这座“东方古瓷镇活化石”,窑洞叠着窑洞,瓷片铺就的街巷在阳光下晃眼。红黑白青的碎瓷片藏着“炉火千年不熄”的故事,老窑工们的作坊里,拉坯的轱辘声、刻花的凿击声撞碎午后宁静。“每寸土都浸着瓷的魂。”带队老师的话刚落,队员们的镜头已对准墙角堆成小山的素坯。

图为团队成员和指导老师在陈炉古镇合照 宋东东 供图

时光解码:从博物馆到遗址的对话

铜川博物馆的玻璃柜里,耀州瓷正“说话”。唐代的浑厚壶身撞进宋代的雅致刻花,最惹眼的是那只青釉刻花倒装壶——国宝级的“倒装”注水设计,让团队成员丁妍妍直叹“古人把巧思藏进了泥土里”。讲解员指尖划过瓷面:“这便是‘巧如范金,精比琢玉’的底气。”

唐宋窑遗址的黄土里,窑炉残垣还带着烟火气。青瓷碎片上的冰裂纹路,与唐三彩俑的釉色流痕,悄悄说透从实用到艺术的蜕变。站在“十里窑场”遗迹前,队员们仿佛看见千年前窑工们挥汗的剪影,而展示区里,取土、拉坯、上釉的流程图,把千年工序缩成了触手可及的温度。

图为指导老师给团队成员讲解耀州瓷制作流程 宋东东 供图

匠心亲证:刻刀与陶泥间的顿悟

唐宋耀瓷产业园里,老窑与新厂房的影子叠在一起。孟树峰大师捏着泥胚,指尖敲过刻花:“下刀要稳准狠,刀锋带劲,线条要活,这是六十年磨出的手感。”他的话刚落,拉坯机前已炸开笑声——高雨婷同学的陶泥刚扶起就塌成“软趴趴的云朵”,反复折腾两小时,才捧出个歪歪扭扭的杯子:“原来‘匠心’是摔出来的。”

图为国家非遗传承人孟树锋大师正在刻花 宋东东 供图

薪火对话:老窑工的瓷心

非遗传承人黄文坚的工作室里,釉料香混着泥土味。年过六旬的他摩挲着老窑炉:“当初学手艺只为糊口,没想到烧了一辈子。”他眼里的光,比窑火亮:“年轻人得真喜欢才学得住,光看不行,得把泥捏出感情。”说着演示拉坯,陶泥在他手里像听话的孩子,“多一个人学,这火就多烧一分。”

图为非遗传承人黄文坚指导团队成员拉坯 宋东东 供图

跨界邂逅:瓷片路上的合影

陈炉古镇的瓷片路上,西安电子科大学团队的外国友人兴致勃勃穿梭在瓷片街巷,用镜头记录古镇风貌,向当地匠人请教耀州瓷工艺,言语间满是对陶瓷文化的热爱。不同肤色的手同时抚过瓷片路,快门按下时,窑洞的影子落在笑脸上。“这瓷能让全世界凑一块儿。”黄密密同学的话,让合影里的阳光都添了几分甜。

图为团队成员和西安电子科大学团队的外国友人合影 宋东东 供图

“这十天,我们从历史走到当下,从旁观变为参与,不仅看到了耀州瓷的‘形’,更触摸到了它的‘魂’。”团队成员汤子璇在总结会上说。的确,从古镇的烟火到博物馆的珍藏,从遗址的斑驳到大师的教诲,从亲手制坯的体验到两代匠人的坚守,这场研学之旅早已超越了“参观”的范畴,成为一次深度的文化浸润。

当大巴驶离耀州时,队员们手中的青瓷纪念品还带着窑火的余温。这些凝聚着历史记忆与当代创新的瓷器,不仅是此次行程的见证,更承载着一份期待——期待更多人走进耀州,了解耀州瓷,让这千年窑火在新时代继续燃烧,让这份匠心传承生生不息。

作者:宋东东 丁妍妍 来源:陕西服装工程学院“青火传薪行 瓷韵耀新光”实践团队

扫一扫 分享悦读

- 陕西服装工程学院:探寻耀瓷古韵,传承千年匠心

- 陕西服装工程学院“青火传薪行 瓷韵耀新光”实践团队奔赴铜川耀州窑王家砭村开展社会实践活动。在为期13天的日程中,队员们走进耀州窑

- 07-18

- 辽工大学子胡屯行:科技赋能暖桑榆,乡情暖阳照心田

- 我们团队以乡村振兴为主题 以帮扶,生态环境保护,科技支农,卫生医疗4个小方面突出乡村振兴。

- 07-18

- 桂林旅游学院外国语学院暑期“三下乡”探寻画扇非遗之美 助力乡村文化振兴

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,积极响应共青团中央关于大学生暑期“三下乡”社会实践的号召,桂林

- 07-18

- 巢湖学院赴巢湖乡镇“献血赋能·健康调研”宣传团——半汤诊所发放宣传单和问卷,普及献血相关卫

- 2025 年 7 月 4 日,巢湖学院数学与大数据学院环巢湖卫血先锋团走进半汤诊所周边,开展献血意识访问活动。团队前期周密筹备,活动中有

- 07-18

- 巢湖学院赴巢湖乡镇花园社区“献血赋能·健康调研——卫生实践搭台、献血知识传情

- 7 月 4 日,巢湖学院实践队前往花园社区,开展了一场融合环境卫生改善与献血知识科普的公益实践活动。​

活动中,队员们分工协作 - 07-18

- 巢湖学院赴巢湖乡镇 “献血赋能·健康调研” 宣传团——赴卧牛山街道北大街社区活动纪实

- 7 月 1 日,巢湖学院 “献血赋能健康调研” 宣传团以 “科普献血知识,助力健康中国” 为宗旨,走进卧牛山街道北大街社区开展实践活动

- 07-18

- 巢湖学院赴巢湖乡镇“献血赋能·健康调研”宣传团——参观献血站

- 7 月 1 日上午,巢湖学院赴巢湖乡镇 “献血赋能・健康调研” 宣传团部分志愿者,前往合肥市中心血站巢湖分站参观学习,旨在深入

- 07-18

- 长安大学:探寻精神红迹 力行时代薪传

- 为深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记关于弘扬“两路”精神的重要指示批示精神,铸牢中华民族共同体意识,推动青年学生在社会实

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台