多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

重庆师范大学:探秘昆虫世界,播撒科学种子

发布时间:2025-07-18 阅读: 一键复制网址

2025年7月10日,重庆师范大学生命科学学院昆虫科普团走进重庆市彭水苗族土家族自治县第四小学,开展了为期7天的“虫趣自然科学筑梦”暑期三下乡活动。为了让孩子们在课堂中解码昆虫世界的奥秘,在互动体验中播撒科学探索的种子,活动以系列昆虫主题课程与特色活动为纽带。

科普探秘:课堂互动中的认知深化

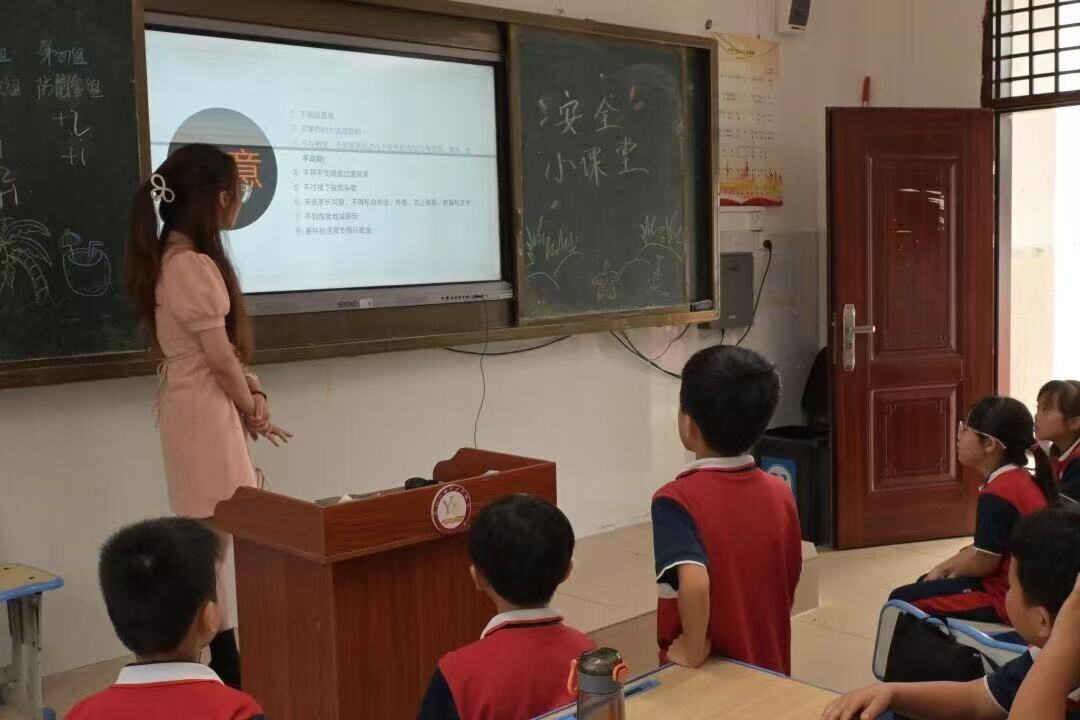

科普团以通俗生动的语言,围绕“小昆虫,大世界”“昆虫王国”“昆虫知多少”“弘扬科学家精神”“昆虫说法”等六个主题课程展开。从昆虫生长周期、习性切入,按“认识-了解-理解”逻辑引导探索,课堂互动热烈。课程融合知识传授、科学家故事分享及生态法律知识解析,助力学生课堂互动中的认知深化、树立生态保护意识,为暑期添彩。

植物敲拓染环节,小朋友们拿起布料和叶片,认真地摆放、敲打。叶脉的纹路在布上慢慢显形,叶子的绿、花瓣的粉紫也悄悄晕开,一点点印出自然的模样。动手的过程里,这些细微的形态和色彩,让他们对植物的感知也渐渐清晰起来。

用扭扭棒复刻绒花昆虫:以毛绒铁丝模拟绒花的“绒条”质感,通过缠绕、剪修还原蝴蝶翅膀的对称纹路,用弯曲技法塑造甲虫的躯体弧度,虽无非遗绒花细腻精致,却抓住了绒花“形神兼备”的精髓。这场“以简仿繁”的尝试,让同学们能轻松体验绒花昆虫的制作逻辑,在指尖复刻非遗中的自然之美,为传统技艺增添了几分童趣烟火气。

“身体半球形,背上七颗星。棉花喜爱它,捕虫最著名——打一昆虫!”“是七星瓢虫!”11岁的张回忆同学举着笔记本,上面画着她猜中“七星瓢虫”后做的标记,“昨天学了鞘翅目,今天谜语里说‘背上七颗星’,一下子就对上了,比死记硬背好玩多了!”“昆虫谜语大挑战”环节,同学们争相举手抢答,一个个与昆虫特征相关的谜语,让大家在趣味竞答中巩固了课堂所学。

近15项的系列活动以实践为桥,让孩子们在协作与创作中亲近自然、理解科学,既锻炼了动手与观察能力,更在心中播下热爱科学、探索自然的种子。

每天的活动结束后,彭水苗族土家族自治县第四小学的孩子们都会将自己制作的拓染布画和扭扭棒蝴蝶衍纸昆虫与昆虫印画等作品订在毛毡板上进行成果展示。10岁的李馨柔举着一张画满甲虫、蝴蝶的纸,上面写着“我要当昆虫学家”,她仰着头对志愿者说:“老师,明年你们还来吗?我把观察到的虫子都记在本子上,到时候讲给你们听。”

科普探秘:课堂互动中的认知深化

科普团以通俗生动的语言,围绕“小昆虫,大世界”“昆虫王国”“昆虫知多少”“弘扬科学家精神”“昆虫说法”等六个主题课程展开。从昆虫生长周期、习性切入,按“认识-了解-理解”逻辑引导探索,课堂互动热烈。课程融合知识传授、科学家故事分享及生态法律知识解析,助力学生课堂互动中的认知深化、树立生态保护意识,为暑期添彩。

图为老师正在为同学们讲解“小昆虫,大世界”课程。刘怡 供图

多元实践:系列活动中的自然启蒙植物敲拓染环节,小朋友们拿起布料和叶片,认真地摆放、敲打。叶脉的纹路在布上慢慢显形,叶子的绿、花瓣的粉紫也悄悄晕开,一点点印出自然的模样。动手的过程里,这些细微的形态和色彩,让他们对植物的感知也渐渐清晰起来。

用扭扭棒复刻绒花昆虫:以毛绒铁丝模拟绒花的“绒条”质感,通过缠绕、剪修还原蝴蝶翅膀的对称纹路,用弯曲技法塑造甲虫的躯体弧度,虽无非遗绒花细腻精致,却抓住了绒花“形神兼备”的精髓。这场“以简仿繁”的尝试,让同学们能轻松体验绒花昆虫的制作逻辑,在指尖复刻非遗中的自然之美,为传统技艺增添了几分童趣烟火气。

“身体半球形,背上七颗星。棉花喜爱它,捕虫最著名——打一昆虫!”“是七星瓢虫!”11岁的张回忆同学举着笔记本,上面画着她猜中“七星瓢虫”后做的标记,“昨天学了鞘翅目,今天谜语里说‘背上七颗星’,一下子就对上了,比死记硬背好玩多了!”“昆虫谜语大挑战”环节,同学们争相举手抢答,一个个与昆虫特征相关的谜语,让大家在趣味竞答中巩固了课堂所学。

近15项的系列活动以实践为桥,让孩子们在协作与创作中亲近自然、理解科学,既锻炼了动手与观察能力,更在心中播下热爱科学、探索自然的种子。

图为志愿者辅助同学们制作扭扭棒昆虫。刘怡 供图

实践回响:虫语启新知,研学助成长每天的活动结束后,彭水苗族土家族自治县第四小学的孩子们都会将自己制作的拓染布画和扭扭棒蝴蝶衍纸昆虫与昆虫印画等作品订在毛毡板上进行成果展示。10岁的李馨柔举着一张画满甲虫、蝴蝶的纸,上面写着“我要当昆虫学家”,她仰着头对志愿者说:“老师,明年你们还来吗?我把观察到的虫子都记在本子上,到时候讲给你们听。”

图为同学们的活动成果展示。刘怡 供图

重庆师范大学昆虫科普团的志愿者们看着这些带着努力与颜料痕迹的作品,想起课堂上孩子们追着问“蚕吐丝要多久”“瓢虫冬天住在哪里”的模样,真正体会到习近平总书记“学用相长、知行合一”重要教育思想的分量。这场以昆虫为桥的实践,早已在孩子们的行动里,写下了最生动的答案。

图为师生结课大合照。湛淑婷 供图

作者:湛淑婷 刘心怡 来源:重庆师范大学生命科学学院

扫一扫 分享悦读

- 重庆师范大学:探秘昆虫世界,播撒科学种子

- 2025年7月10日,重庆师范大学生命科学学院昆虫科普团走进重庆市彭水苗族土家族自治县第四小学,开展了为期7天的“虫趣自然科学筑梦”暑

- 07-18

- 守护千年文脉,青春践行担当——江苏经贸金融学院2025年暑期“三下乡”社会实践纪实

- 为深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于传承中华优秀传统文化的重要指示精神,江苏经贸职业技术学院金融学院于2025年7

- 07-18

- 跨越山海手足情,同心筑梦促成长——塔里木大学暑期“三下乡”社会实践团队赴康复中心开展实践活

- 7月17日,由多民族优秀学子组成的塔里木大学生命科学与技术学院星胡杨“籽籽同心·民族团结”实践团,来到乌鲁木齐智星育人特殊儿童教

- 07-18

- 活力绽放桃乡振兴:南京信息工程大学 “桃气 E 家” 实践队阳山行书写担当答卷

- 南京信息工程大学“桃气E家”实践队走进“中国水蜜桃之乡”阳山镇,开展为期数日的“三下乡”社会实践活动。

- 07-18

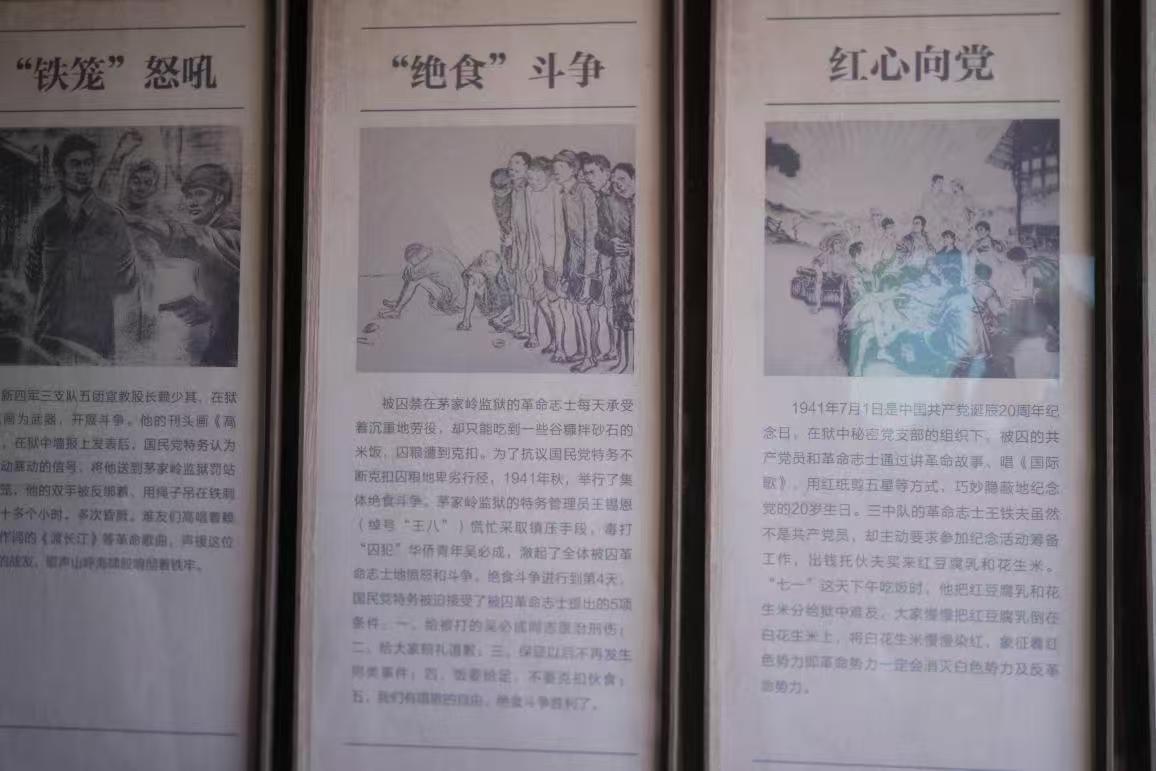

- 江西农业大学红心筑梦“红色走读”研究生实践队:探访茅家岭监狱旧址,感悟红色革命精神

- 近日,江西农业大学红心筑梦“红色走读”研究生实践队深入江西上饶集中营茅家岭监狱旧址,开展红色教育实践活动。实践队成员们在这片铭

- 07-18

- 八桂情系中原,支教点亮童心

- 近日,南宁理工学院“蒲公英计划·支教志愿服务团”奔赴河南省商丘市睢阳区坞墙镇校张庄村小学,开展以“八桂情系中原,支教点亮童心”

- 07-18

- 仲夏医学科普行:童心里的科学之光

- 07-18

-

大学生三下乡投稿平台