南财学子深入贵州野钟乡:解码“刺梨经济”赋能乡村振兴

近年来,贵州省六盘水市水城区野钟乡依托得天独厚的自然资源优势,大力发展刺梨产业,以“一村一品”为抓手,推动农业增效、农民增收,走出了一条特色产业助力乡村振兴的新路子。7月5日至11日,南京财经大学管理科学与工程学院“一村一品”调研队走进贵州省六盘水市水城区野钟乡开展“三下乡”实践活动。活动期间,调研队成员对当地刺梨进行了深入了解、感受刺梨种植和刺梨产业发展为当地百姓带来的变化。

图为“一村一品”调研队合影

野钟乡刺梨:大山里的“黄金果”

图为贵州刺梨。王瑞雪摄

“这小小一颗,维生素C含量是柠檬的30倍!”——央视《每日农经》曾用这样的开场白介绍贵州刺梨。刺梨,是贵州特有的野生水果,被称为“维C之王”,其维生素C含量是柑橘的50倍、猕猴桃的10倍,具有极高的营养价值和药用价值。

7月5日下午,“一村一品”调研队成员亲自走进地处乌蒙山区的野钟乡,了解刺梨的生长环境。这里海拔较高,气候温润,土壤肥沃,特别适合刺梨生长。野钟乡的刺梨果实饱满、酸甜适中,深受当地居民和刺梨加工公司的青睐。调研队成员在野钟乡走访村民时,许多村民均表示:过去,野钟乡的刺梨多为野生,当地居民们偶尔上山采摘,用来泡制刺梨酒或晒成刺梨干,但刺梨仍然只被当地人当作野果,并未注重其价值和发展潜力,许多田地依然种植着玉米、土豆等作物,村民的收入十分有限。近年来,当地政府抓住刺梨的价值和发展潜力,说服当地百姓将田地中的作物改为刺梨,规模化种植刺梨,通过政策扶持、技术指导和市场对接,大力发展刺梨产业,将刺梨打造成为凉都特色,同时增加当地百姓的收入。如今,刺梨已成为“凉都三宝”之一 ,彰显着独属于刺梨的美丽。

产业规模化,铺就共富路

图为刺梨种植地。王瑞雪 供图

7月6日,调研队成员在野钟乡野钟村的刺梨从里进行调研时,不时听到村民邓吉栋自编的山歌:“野钟乡来野钟乡,刺梨花开刺梨香,党建引领摇钱树,祝福不忘党中央......”乡亲们都对刺梨产业很看好,觉得它确实增加了收入,日子更有盼头了。

调研队成员在走访野钟乡时还了解到,2014年,野钟村积极探索产业转型之路,当地政府发动村民广泛参与刺梨种植。目前,全乡刺梨种植面积已超过5000亩,年产量达800吨以上。政府免费提供优质种苗,并邀请贵州大学农业专家定期开展技术培训,保证刺梨品质优良、产量稳定。除此以外,野钟乡还根据实际情况,采取“公司+合作社+农户”的组织方式进行分红,壮大了村级集体经济。昔日无人问津的山间酸涩野果,在产业浪潮中蜕变成为挂满枝头的“黄金果”,串起村民的致富梦。

野果变金果,凉都产业兴

近年来,刺梨产业升级奏响了乡村振兴的强音。六盘水市多地均开设了刺梨专卖店,以六盘水市的贵州初好农业科技开发有限公司为例,该公司研发出多款刺梨新品,包括初好刺梨原浆、初好刺梨浓缩液、冰点刺梨气泡水等产品。

图为调研队成员在专卖店了解刺梨产品。王瑞雪 供图

7月7日,调研队成员在初好公司刺梨专卖店中购买并亲自品尝这些刺梨产品,每一种产品都保留了刺梨的特色,口味别具一格,其中“冰点刺梨气泡水”凭借独特口感深受调研队成员的喜爱。初好公司工作人员余永芬热情的向调研队成员介绍到:“我们公司的刺梨原浆是卖的最好的一款,很多外地游客都会专门到我们公司的专卖店购买我们的产品,还有的会特意联系我们线下专卖店寄刺梨产品。”如今,这颗曾经的深山野果已成为当地乡村振兴的“黄金产业”,不仅合理利用了山地资源,更让农民在家门口实现了稳定增收,走出了一条生态效益与经济效益双赢的特色产业发展之路。

在为期一周的实地调研中,调研队成员深入田间地头,亲眼见证了刺梨产业给六盘水带来的深刻变化。从前只能靠天吃饭的山地,如今因刺梨种植变成了“绿色银行”;曾经外出打工的年轻人,现在在家门口就能获得稳定收入。此次“三下乡”实践活动不仅让调研队成员了解到刺梨的效用和刺梨产品的种类,更让大家真切感受到特色农业产业对乡村振兴的带动作用。这次暑期“三下乡”活动既是一次生动的社会实践课,更是一次深刻的思想洗礼,让调研队成员对科技兴农、产业富民有了更直观的认识,也使大家进一步坚定了服务“三农”、助力乡村振兴的信念。

- 合肥工业大学实践队开展多元活动丰富阜阳乡村孩子暑期生活

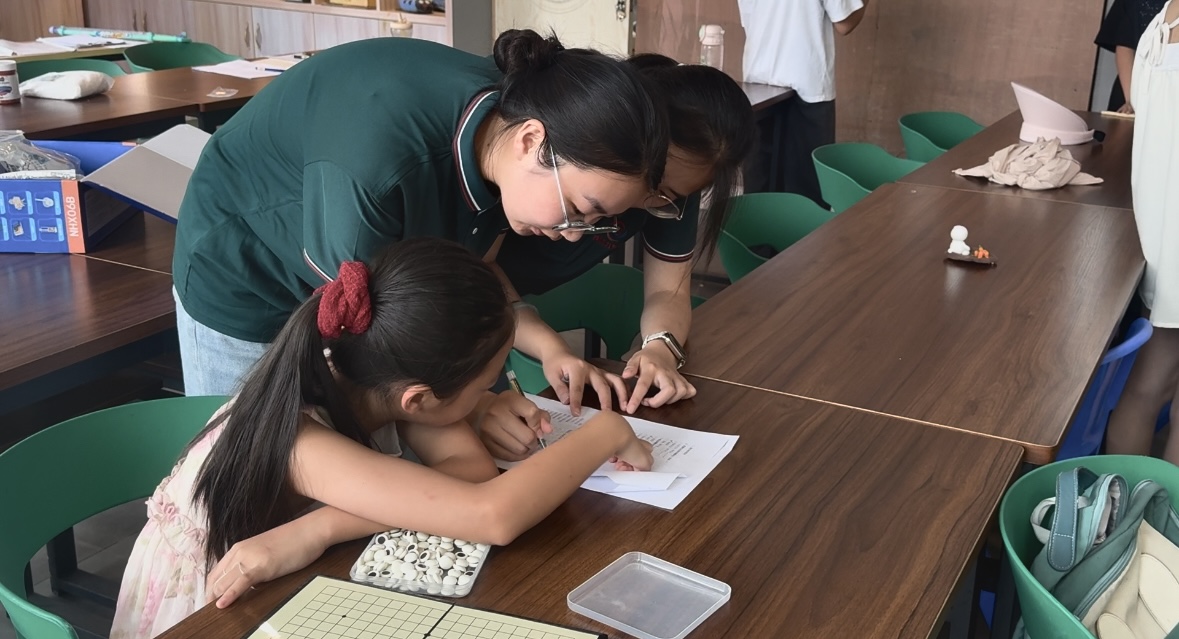

- 7月10日,合肥工业大学“阡陌拓新志,杏坛育锦程”实践队在安徽省阜阳市阜南县淮安社区,开展了一场别开生面的暑期活动。

- 07-11

- 南财学子深入贵州野钟乡:解码“刺梨经济”赋能乡村振兴

- 7月5日至11日,南京财经大学管理科学与工程学院“一村一品”调研队走进贵州省六盘水市水城区野钟乡开展“三下乡”实践活动。

- 07-11

- 飞鸟民俗巷里的青春实践:烟育菏梦支教队协助传播乡村文化

- 7月11日,烟台大学烟育菏梦支教队前往山东省聊城市东阿县鱼山镇,与山东师范大学支教孵化基地的师生共同开展了一场别开生面的文化体验

- 07-11

- 黄山学院语润“源”梦先锋推普暑期实践团:点亮乡村语言之光

- 为助力乡村文化教育发展,7月11日,黄山学院语润“源”梦先锋推普暑期实践团走进源芳乡行益课堂。活动中,成员带领当地小学生朗读课文

- 07-11

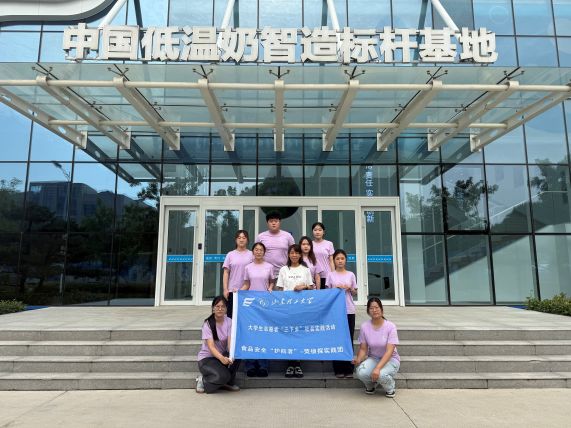

- “荧侦探”团队解码乳品加工,科技赋能助力食品安全

- 为响应国家食品安全战略号召,推动科技创新服务民生,2025年7月8日,山东理工大学“荧侦探”实践团师生一行,深入本地乳

- 07-11

- 巧手编结传技艺,青春同行共成长

- 2025年7月7日,儿童早期发展学院"四叶草"实践团在云阳县红狮镇咏梧社区开展"千'编'万化,'织'造快乐"编织美育活动。活动创新采用"高低

- 07-11

- 广东医科大学启明星志愿服务队:知识微光点亮新丰小学夏日课堂------湛江市徐闻县

- 七月的湛江徐闻县,暑气渐浓,而新丰小学的校园里却涌动着别样的活力。广东医科大学启明星志愿服务队的18名志愿者走进这所乡村小学,带

- 07-11

- 南宁学院“蓝帆船”美育宣讲实践团开课进行时!

- 07-11

-

大学生三下乡投稿平台