多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

非遗保护:在数字浪潮中重织文明经纬

发布时间:2025-04-12 阅读: 一键复制网址

## 非遗保护:在数字浪潮中重织文明经纬

在浙江龙泉的深山里,八旬青瓷匠人陈永德用智能手机直播开窑全程。当窑门开启的瞬间,上万名网友通过AR技术亲手"触摸"到雨过天青色的冰裂纹釉,数字世界与现实空间在这一刻产生了奇妙的共振。这种传统与现代的交融,正勾勒出非物质文化遗产在当代的全新生存图景。

非遗传承面临的核心困境,是工业化生产对传统手工艺体系的解构。福建安溪铁观音制作技艺传承人王清海对此深有体会:"机械揉捻机8分钟完成的工作,老师傅需要反复揉捻3小时。"这种效率落差背后,不仅是技艺传承的危机,更折射出农耕文明的时间哲学在工业时钟体系下的失语。但危机中孕育转机,3D建模技术正在将茶青萎凋的微妙变化转化为可视数据,为技艺传承提供科学支撑。

教育场域正在成为非遗活态传承的主阵地。苏州评弹学校推出的"非遗数字孪生课堂",运用动作捕捉技术将老艺人的"转腔""顿挫"拆解为128个可量化参数。学生们在虚拟现实场景中与梅兰芳的"数字分身"同台演出,传统戏曲口传心授的传承模式因此获得精准化升级。这种教育创新使年轻一代在掌握技艺精髓的同时,完成了对文化基因的解码与重编。

区块链技术为非遗保护开辟了新维度。敦煌研究院建立的数字洞窟体系,将壁画修复过程的每个笔触都转化为不可篡改的哈希值。当东京的文创设计师通过智能合约获得藻井图案授权时,千年前的敦煌纹样在丝绸之路上重新焕发生机。这种基于现代技术的保护机制,既维护了文化本真性,又创造了文化再生的合法路径。

站在文明传承的维度回望,非遗保护本质上是人类对抗文化熵增的持续努力。数字技术不应成为消解传统的"特洛伊木马",而应扮演文明火种传递的现代载体。当龙泉青瓷的窑火在云端延续,当苏州评弹的水磨腔在光纤中流淌,我们正在见证一个古老文明以数字形态获得永生。这种传承不是简单的文化复刻,而是在时代浪潮中不断重构的文化自觉,是文明基因在数字时代的进化与跃迁。

作者:沈梦瑶,高芳娜,朱萍,张灿,陆露 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 安徽中医药大学举办“春日宴之纸鸢跋扈挟风鸣”活动

- 2025年4月12日,安徽中医药大学少荃湖校区春意盎然,由校团委主办、国学社承办的“春日宴之纸鸢跋扈挟风鸣”传统文化体验活动在南区草

- 04-12

- 安徽中医药大学举办2024级“最幸福的新生班”评选活动

- 安徽中医药大学学生会于2025年4月10日在大学生活动中心举办2024级“最幸福的新生班”评选活动决赛。

- 04-12

- 安徽中医药大学新安医学学社举办“杏林小培训”中医技法体验活动

- 2025年4月10日晚,安徽中医药大学新安医学学社于少荃湖校区公共教学楼开展实践培训活动。

- 04-12

- 非遗保护:在数字浪潮中重织文明经纬

- 04-12

- 湖南师范大学马克思主义学院赴长郡双语实验中学实习队参与管理学校地震疏散演练

- 2025年4月9日下午5点,长郡双语实验中学开展了一场紧张有序的地震疏散演练,旨在进一步规范地震逃生举措,拓展师生地震自救知识,切实

- 04-10

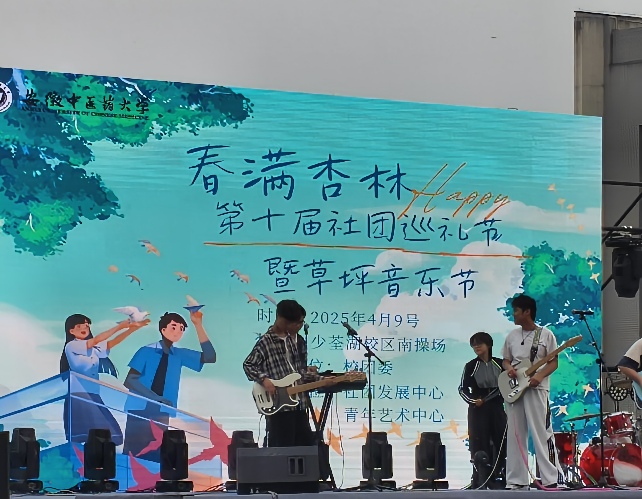

- 安徽中医药大学第十届社团巡礼节暨草地音乐节盛大启幕

- 2025年4月9日,安徽中医药大学南操场化身欢乐海洋,由校团委主办、社团发展中心承办、青年艺术中心协办的“第十届社团巡礼节暨草地音乐

- 04-10

- 安徽中医药大学举办“心海探秘,智趣同行”心理健康主题活动

- 2025年4月8日,校团委主办、大学生心理健康协会承办的“心海探秘,智趣同行”心理健康主题活动。

- 04-10

- 大学生棋艺联赛精彩上演!棋手们激烈角逐,展现智力盛宴

- 近日,一场精彩的大学生棋艺联赛在安徽中医药大学紧张有序地展开。本次联赛涵盖了象棋、国际象棋、围棋和五子棋四大项目,吸引了众多棋

- 04-09

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台