多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

探索抖音弹幕功能:青年用户的参与动机与情感满足

- 发布时间:2025-08-21 阅读:

- 来源:苏州城市学院

7月15日,为深入解析抖音短视频平台用户弹幕互动行为、提升青年群体参与体验,苏州城市学院城市文化与传播学院“抖音弹幕”研究团队,基于使用与满足理论,对抖音短视频弹幕用户的参与动机展开系统研究,并通过混合研究方法得出了一系列具有实践意义的结论与建议。

研究团队通过文本分析、深度访谈和问卷调查三种方法,对抖音平台五大类视频(颜值、科普、搞笑、影视综艺、社会热点)的近6000条弹幕进行抓取与词频统计,并对10位用户进行深度访谈,收集301份有效问卷,系统梳理出青年用户使用弹幕的核心动机和行为特征。

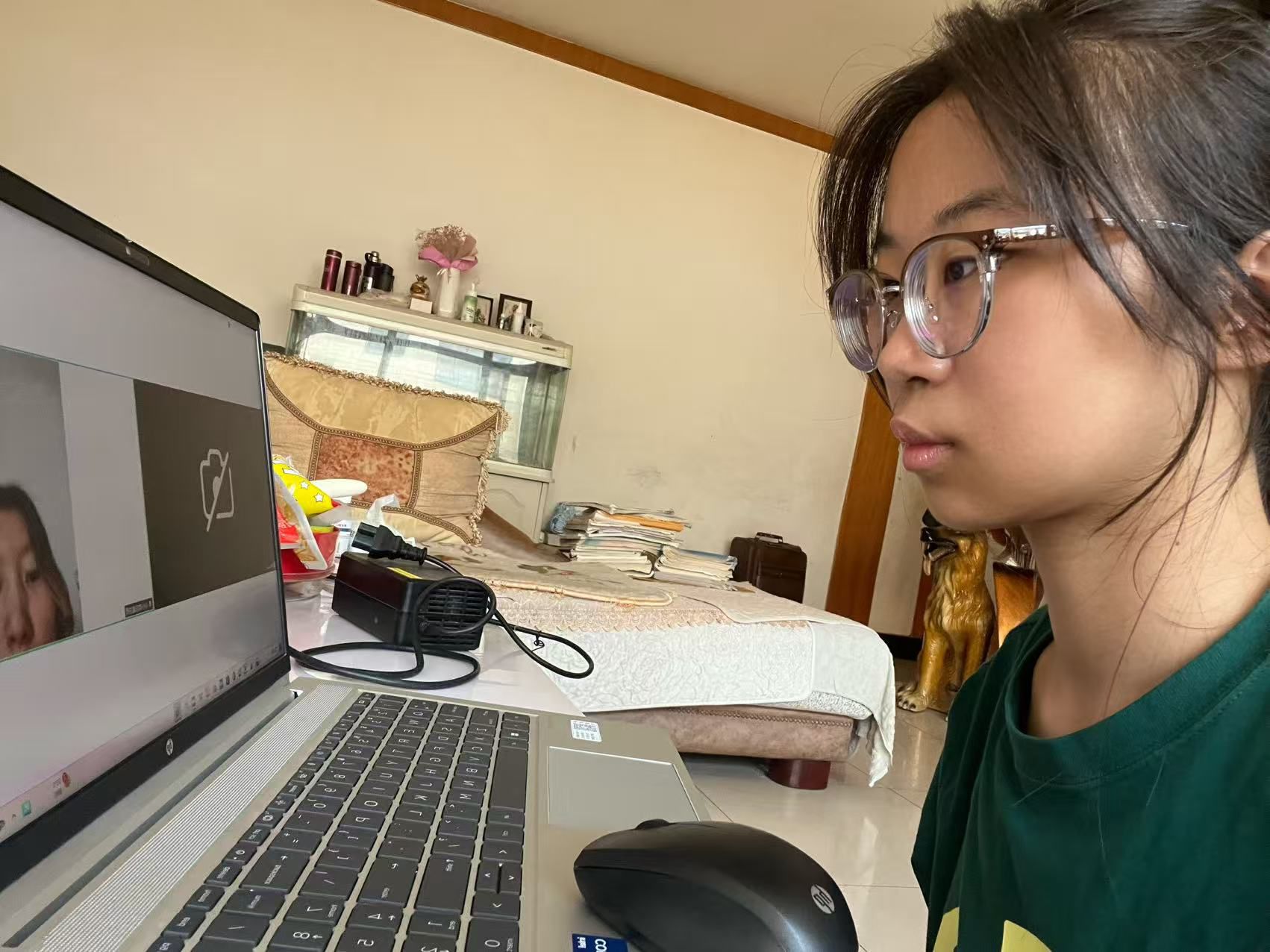

图为小组成员对抖音用户进行深度访谈。豆欣念供图

研究发现,抖音弹幕用户行为呈现明显两极分化:62.5%低频使用者日均发送≤1条,但37.5%中高频用户日均多达5-9条。弹幕互动存在午间和晚间双高峰,尤其是21:00-23:00成为使用峰值。情感宣泄、观点输出和社群认同是用户发送弹幕的主要动机。一名受访者形象地表示:“梗图没弹幕,就像火锅没蘸料”,凸显出弹幕在青年文化中的不可或缺性。

文本分析显示,不同类型视频弹幕呈现出鲜明特征:搞笑类弹幕互动性最强(总词数3738,高频词“哈哈哈”出现107次),知识类内容专业术语密集、讨论深度最大,颜值类主观评价占主导,社会热点类话题分散性强。整体上,弹幕互动强度排序为:搞笑类 > 颜值类 > 知识类 > 社会热点类 > 影视综艺类。

问卷调查进一步揭示,18-25岁用户是弹幕使用主力军(占比37.21%),超95%的用户会以不同频率关注弹幕。80.4%的用户会在意见不合时使用弹幕表达观点,近半数(46.18%)用户会为“玩梗”或参与网络流行文化而发弹幕,显示弹幕已成为青年群体表达和社交的重要渠道。

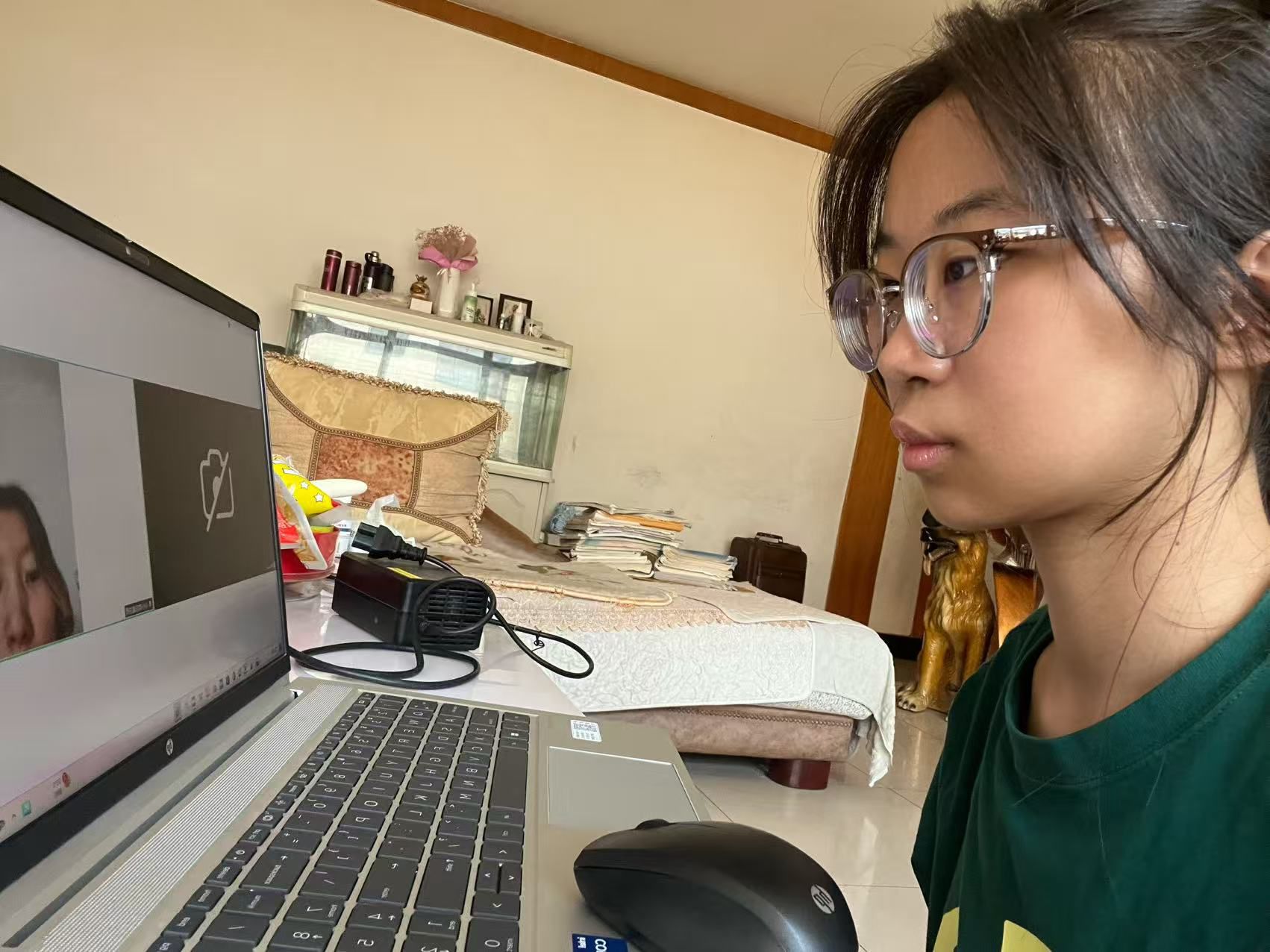

图为小组成员对收集的数据进行分析 进而得出结论。田肖宁供图

基于上述发现,研究团队从“使用与满足”理论出发,将用户参与弹幕的动机归纳为三类:表达与宣泄需求、社交与反馈需求、认同与归属需求。同时指出弹幕匿名性虽促进表达自由,但也易引发恶意内容和群体压力,导致部分用户选择沉默,反映出弹幕生态治理的迫切性。

针对这些问题,团队提出四项平台优化建议:一是强化弹幕的实时互动与情感可视化反馈,增强共时体验;二是建立分级审核与友善引导机制,遏制恶意内容;三是利用算法精准匹配用户兴趣与情感状态,提升内容相关性;四是设计圈层化弹幕模板与符号库,强化群体认同,同时避免“回声室”效应。

“抖音弹幕不仅是用户情感释放的窗口,更是青年群体建构身份、寻求认同的重要社交场域,”团队负责人邵婷表示,“我们希望通过这项研究,为构建更健康、包容的短视频弹幕互动生态提供理论支持和实践路径。”

本次研究不仅拓宽了使用与满足理论在短视频互动场景中的应用,也为抖音平台提升用户粘性、构建健康弹幕生态提供了实证依据,为平台优化、青年网络行为引导提供了数据支撑和决策参考,具有较强的理论创新性和现实指导意义。接下来,团队将继续跟踪抖音短视频社交行为新趋势,致力于在新媒体与青年文化研究领域持续产出具有社会价值的成果。(通讯员 田肖宁)

研究团队通过文本分析、深度访谈和问卷调查三种方法,对抖音平台五大类视频(颜值、科普、搞笑、影视综艺、社会热点)的近6000条弹幕进行抓取与词频统计,并对10位用户进行深度访谈,收集301份有效问卷,系统梳理出青年用户使用弹幕的核心动机和行为特征。

图为小组成员对抖音用户进行深度访谈。豆欣念供图

研究发现,抖音弹幕用户行为呈现明显两极分化:62.5%低频使用者日均发送≤1条,但37.5%中高频用户日均多达5-9条。弹幕互动存在午间和晚间双高峰,尤其是21:00-23:00成为使用峰值。情感宣泄、观点输出和社群认同是用户发送弹幕的主要动机。一名受访者形象地表示:“梗图没弹幕,就像火锅没蘸料”,凸显出弹幕在青年文化中的不可或缺性。

文本分析显示,不同类型视频弹幕呈现出鲜明特征:搞笑类弹幕互动性最强(总词数3738,高频词“哈哈哈”出现107次),知识类内容专业术语密集、讨论深度最大,颜值类主观评价占主导,社会热点类话题分散性强。整体上,弹幕互动强度排序为:搞笑类 > 颜值类 > 知识类 > 社会热点类 > 影视综艺类。

问卷调查进一步揭示,18-25岁用户是弹幕使用主力军(占比37.21%),超95%的用户会以不同频率关注弹幕。80.4%的用户会在意见不合时使用弹幕表达观点,近半数(46.18%)用户会为“玩梗”或参与网络流行文化而发弹幕,显示弹幕已成为青年群体表达和社交的重要渠道。

图为小组成员对收集的数据进行分析 进而得出结论。田肖宁供图

基于上述发现,研究团队从“使用与满足”理论出发,将用户参与弹幕的动机归纳为三类:表达与宣泄需求、社交与反馈需求、认同与归属需求。同时指出弹幕匿名性虽促进表达自由,但也易引发恶意内容和群体压力,导致部分用户选择沉默,反映出弹幕生态治理的迫切性。

针对这些问题,团队提出四项平台优化建议:一是强化弹幕的实时互动与情感可视化反馈,增强共时体验;二是建立分级审核与友善引导机制,遏制恶意内容;三是利用算法精准匹配用户兴趣与情感状态,提升内容相关性;四是设计圈层化弹幕模板与符号库,强化群体认同,同时避免“回声室”效应。

“抖音弹幕不仅是用户情感释放的窗口,更是青年群体建构身份、寻求认同的重要社交场域,”团队负责人邵婷表示,“我们希望通过这项研究,为构建更健康、包容的短视频弹幕互动生态提供理论支持和实践路径。”

本次研究不仅拓宽了使用与满足理论在短视频互动场景中的应用,也为抖音平台提升用户粘性、构建健康弹幕生态提供了实证依据,为平台优化、青年网络行为引导提供了数据支撑和决策参考,具有较强的理论创新性和现实指导意义。接下来,团队将继续跟踪抖音短视频社交行为新趋势,致力于在新媒体与青年文化研究领域持续产出具有社会价值的成果。(通讯员 田肖宁)

校园新闻推荐

- 三下乡赋能乡村,青春力量筑梦田园

- 2025-08-21

- 探寻草药奥秘,传承中药智慧——“医”往无前队赴神秀谷草药种植基地观察学习

- 2025-08-21

- 探索抖音弹幕功能:青年用户的参与动机与情感满足

- 2025-08-21

- 美育赋能社区,用艺术与环保点亮青春——江南大学设计学院走进社区开展社会实践

- 2025-08-21

- “中华情·运河行”实践团以运河红色文化铸牢民族共同体意识

- 2025-08-21

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台