多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

暑期实践:大思政实践课·“青砖茶韵,振兴之路”武汉大学新闻与传播学院赴湖北省赤壁市调研茶产业实践

- 发布时间:2025-09-08 阅读:

- 来源:武汉大学新闻与传播学院“青砖茶韵,振兴之路”实践队

鄂南茶乡三茶香,青春问道赤壁行

一片青砖载千年,数字赋能新茶路

一片青砖载千年,数字赋能新茶路

Part 1 实践介绍

武汉大学新闻与传播学院“青砖茶韵·振兴之路”赤壁赵李桥镇实践队聚焦于赤壁青砖茶在乡村振兴背景下的茶文化和茶产业发展路径,奔赴鄂南赤壁,开展了为期两天的实地调研。实践队深入探访了赵李桥茶厂、羊楼洞明清古街和湖北茶发集团等地,探寻千年茶韵在时代变革中的创新发展之路,力求为乡村振兴提供一份充满历史底蕴与时代活力的优秀答卷。

实践队分设实践组和后期组,综合运用了实地参观、深度访谈、问卷调查等方法,深度挖掘湖北赤壁作为“中国青砖茶之乡”的成功经验,致力于为其他地区乡村振兴提供可借鉴的模式,响应了习近平总书记“要把茶文化、茶产业、茶科技统筹起来,让茶产业成为乡村振兴的支柱产业”的号召,贡献青春力量!

习近平总书记关于茶文化、茶产业、茶科技的论述

Part 2 调研背景为贯彻落实《中华人民共和国乡村振兴促进法》(2021年第十三届全国人大常委会第二十八次会议通过)关于“发展特色产业促进乡村全面振兴”的战略部署,本实践聚焦湖北赤壁茶产业赋能乡村振兴的典范价值。

赤壁作为“万里茶道源头”和全国首个“三茶统筹融合发展县域”,依托16.5万亩茶园,构建了种植加工销售一体化体系,以国家级非遗“赵李桥砖茶制作技艺”为内核打造羊楼洞茶文化古镇,带动农户年均增收3万元,为当地经济发展贡献了不可或缺的力量对当下研究乡村振兴有着重要的现实意义。

响应习近平总书记“要把茶文化、茶产业、茶科技统筹起来,让茶产业成为乡村振兴的支柱产业!”的号召,实践队选择赤壁作为调研地,力求为其他地区的乡村振兴提供可供借鉴的经验参考。

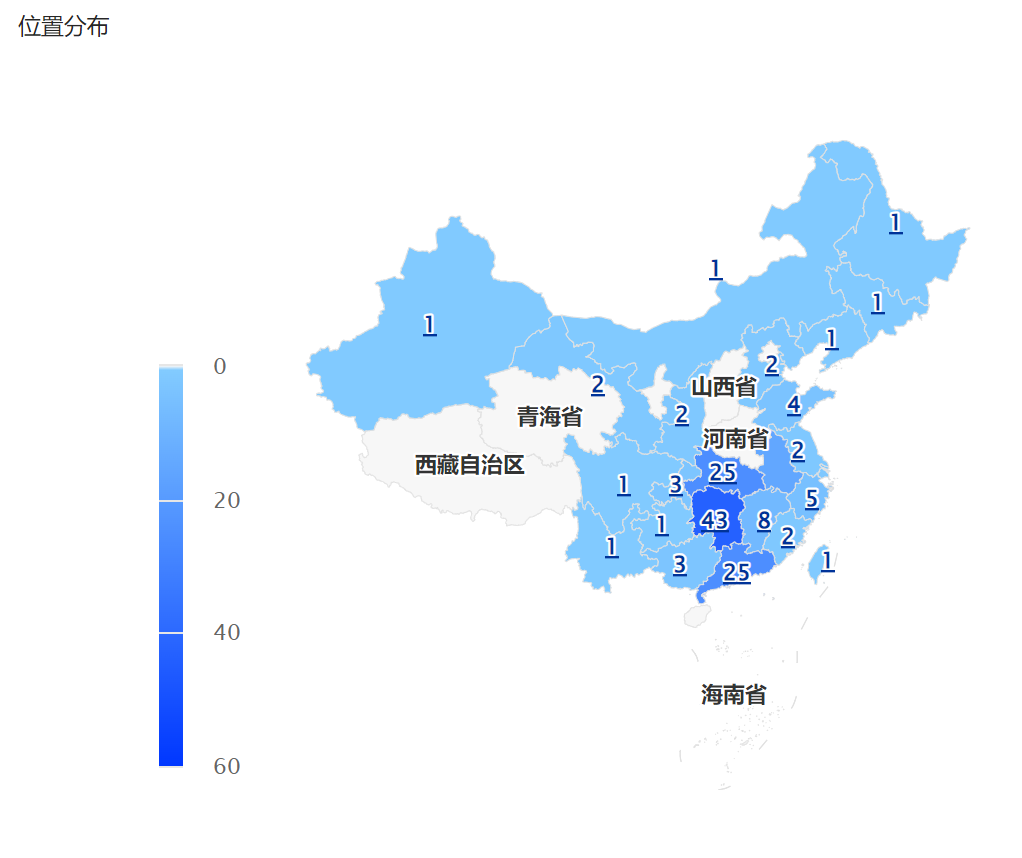

问卷调研

本次针对赤壁青砖茶产业的问卷调研有效样本为154份,调研对象选取遵循广泛覆盖原则,样本涉及我国27个省级行政区,包括3个直辖市、20个省、3个自治区,和中国台湾地区。从基本认知与产业发展、科技应用及文化传播三个维度,呈现出该产业在助力乡村振兴中的潜力与挑战:公众对其历史价值认知不足,但对产业创新与文化融合需求显著,科技应用与传播渠道成为关键突破点。

赤壁青砖茶产业在乡村振兴中具备“历史底蕴深厚、消费需求明确、文化潜力巨大” 的优势,但也面临 “认知度低、科技应用不足、传播渠道单一” 的挑战。未来需以科技赋能产业升级,以体验式传播强化文化渗透,同时补齐认知短板,才能将茶资源优势转化为乡村振兴的持续动力,为同类地区提供“产业为基、文化为魂、科技为翼”的发展范本。

实践纪实

参观部分

实践的第一天,实践队首站抵达赵李桥茶厂,在赵李桥茶厂技术总监陈军海的带领下参观川字茶博物馆,了解“川”字砖茶从唐代至今的历史传承。

推广方面,通过国内外参展、非遗进校园、博物馆及文创产品进行多元化文化输出,强化“赵李桥砖茶制作技艺”这一完整文化符号。生产上,与高校合作推动技术创新(如精准渥堆发酵),优化流程,并采用环保技术。企业产能大,但销售结构以边销为主(占70%,价格低廉近乎成本价以保障民生),内地市场(占30%)需提升品牌附加值,并且在探索线上销售模式。企业坚持“质量第一”和工匠精神,致力百年传承,并通过“公司+基地+合作社+农户”模式带动茶农增收和乡村振兴。

实践队在赵李桥茶厂

接下来队伍来到羊楼洞明清石板街,漫步古街,感受“中国青砖茶之乡”的文化魅力,体验文旅融合的蓬勃生机。羊楼洞明清石板街的调研让我们看到了民间力量的鲜活探索。00后旅拍店主将茶元素融入汉服文化,新式茶饮店尝试青砖茶的年轻化表达,“茶魂”店主用木雕技艺诠释青砖茶之精神 —— 这些返乡年轻人的努力,印证了茶产业对乡村人才的吸引力。但访谈中反复出现的 “公众误解”“认知壁垒”等关键词,也让我们意识到:资本主导的奶茶文化对传统茶的挤压,以及国际品牌如立顿、阿萨姆的资本化运作经验,都是中国茶产业需要直面的课题。

实践队在羊楼洞明清石板街邂逅的三位年轻茶人

中国青砖茶博物馆的探访,让我们得以沉浸式触摸青砖茶的文化根系,也更清晰地看到茶文化与乡村振兴的深层关联。博物馆内,从远古时期的茶器雏形到明清时期的茶庄账本,从万里茶道的商路地图到青砖茶制作的全流程复原模型,系统展现了青砖茶从药用、食用到成为重要贸易商品的演变历程。青砖茶通过万里茶道远销蒙古、俄罗斯等地,成为连接东西方的重要文化纽带 —— 这让我们真切体会到,青砖茶从来不是简单的农产品,而是承载着商贸史、文化史的“活化石”。

实践队在中国青砖茶博物馆

羊楼洞文化生态园(茶发集团)的探访,则让我们看到了传统茶产业在现代化转型中茶科技的重要作用。茶发集团的负责人对我们的调研高度重视,从文化展厅到存储、加工车间,全程细致讲解,让我们系统了解到他们在 “三茶统筹” 框架下的具体实践。在茶科技方面,集团实现了半自动化生产,这与赵李桥茶厂依赖人工的传统模式形成鲜明对比。车间里,机器精准完成茶叶筛选、发酵控制等环节,负责人介绍,这种半自动化不仅让生产效率得到全面提升,更能通过标准化操作稳定茶叶品质,同时大幅减轻了工人的劳动强度—— 这让我们直观感受到科技对传统农业的赋能,也理解了“茶科技”对于破解产业劳动力依赖难题、促进乡村振兴的实际意义。

茶发集团的生产车间

在茶产业层面,茶发集团的创新体现在全链条的优化中。种植环节,湖北羊楼洞果茶股份有限公司副经理卢泽群介绍道,他们有专业团队负责技术指导,通过科学管理提升茶田产量与品质;生产环节,羊楼洞茶业股份有限公司生产部经理廖德星说道,在保留青砖茶核心工艺的基础上,通过设备改良缩短了工时,提高了茶叶品质;销售环节则大胆突破,羊楼洞茶业股份有限公司客服部经理曾映霞提到,他们正尝试布局抖音、淘宝等线上官方旗舰店,还有抖音直播等新型营销方式,不过宣传效果有待提高,影响力仍然不足。更令人印象深刻的是他们在产品包装设计上的创新:既有国风色彩浓厚的 “三国” 系列,契合羊楼洞作为三国古战场的文化背景,走高端路线;也有采用便捷冲泡的包装,主打亲民市场。这种“阳春白雪与下里巴人兼顾”的策略,展现了传统茶产业在适应多元消费需求时的灵活与决心。

这种 “创新尝试与现实瓶颈并存” 的状态,让我们明白传统产业的现代化转型并非一蹴而就,需要持续的试错与调整。

而茶发集团给我们最深的触动,在于其对乡村振兴的实际带动。负责人介绍,集团通过茶田种植、车间生产、销售服务等环节,为当地村民提供了大量就业岗位,有效解决了农村剩余劳动力问题,直接带动了居民收入的提升。他们不再需要背井离乡打工,在家门口就能获得稳定收入。这种“产业兴则乡村兴”的现实图景,让我们对茶产业作为赵李桥镇乡村振兴“支柱产业”的意义有了更具体的认知。

两天的调研让我们达成共识:茶产业推动乡村振兴,既需要赵李桥茶厂这样的“老根基” 守住文化根脉,也需要茶发集团这样的“新力量”用科技突破创新瓶颈;既离不开政府对交通、宣传等基础设施的支持,也需要年轻群体用新思路破解“传统 = 陈旧”的认知误区。正如青砖茶的发酵需要时间沉淀,乡村振兴的路径探索同样急不得——它需要资金、技术、人才的多方协同,更需要对“茶产业不是简单的农产品,而是承载文化认同的生命体”这一本质的深刻理解。

Part 3 茶文化根基上的创新突破

采访部分

赵李桥茶厂技术总监陈军海:

陈总强调青砖茶的核心价值在于“健康属性”与“工艺传承”的融合。健康是产品根基,满足消费者需求;在此之上,需通过“守正创新”的工艺(人类非遗)提升品质。文化传承需与时俱进:历史上从散茶到砖茶适应运输需求;如今则开发颗粒茶、调味茶、健康代泡茶等新品,并运用国潮设计,满足新需求。

非遗传承人、茶馆老板:

茶馆老板是石板街的年轻创业者,受思乡之情和当地旅游发展机遇驱动返乡开店。在推广上,他注重线上线下结合吸引年轻人:线上展示动态,线下则通过解析茶叶知识,引导年轻人从品鉴、区分等级(传统、拼配、改良款)到收藏,逐步理解其价值。作为木雕非遗传承人,他将技艺融入茶馆:木雕作品营造雅致环境;更重要的是,传统青砖茶压制所需的凹凸模板及私人定制印记均源于木刻工艺,体现了茶与传统文化的结合。原料依托本地充足且性价比高的茶源,加工则由具备大规模场地和陈化能力的大茶厂完成。

湖北羊楼洞果茶股份有限公司副经理卢泽群

卢总在交流中始终强调茶园生态系统的整体性。他指出赤壁特殊土壤构成青砖茶风味的根基,通过持续监测土壤状态并坚持使用天然有机肥料,确保茶树在接近自然的环境中生长。针对病虫害防治,他阐释生物防治与物理手段协同的理念,认为维护土地生命力是种植者的核心责任。对于人工除草高成本现状,他将其视为对传统农耕方式的延续,强调腐草还田形成的生态循环价值。

羊楼洞茶业股份有限公司生产部经理廖德星

廖总阐述青砖茶工艺时,着重解析传统与创新的辩证关系。他描述渥堆发酵过程中温湿度控制的经验性特质,称之为非遗技艺的精髓所在。同时说明通过与科研机构合作,已在发酵周期优化方面取得进展。在压制环节,他重点介绍机械化替代人工踩茶的变革,强调食品级设备对卫生标准的提升。对于高压成型的技术原理,他解释高密度压制是为茶砖的陈化创造物理条件。谈及品质管控,他重申零添加原则及严于国标的水分控制标准。最后归结国资茶厂的使命,是在现代化生产中延续工艺尊严。

羊楼洞茶业股份有限公司客服部经理曾映霞

曾总分析市场现状时,指出年轻群体对甜味饮品的偏好与传统青砖茶的消费断层。她列举企业采取的适应性策略:开发便携茶块及衍生食品,持续运营新媒体渠道。面对快消品牌的竞争压力,她强调文化赋能路径——通过寿宴婚庆定制服务建立情感联结,挖掘明清茶商历史唤醒地域认同,在国际场合塑造文化符号。针对政企渠道的优势,她说明政府推介对高端场景的突破作用。最后归结品牌核心价值:当茶砖成为连接古今的载体,便能超越普通商品意义。

Part 4 实践心得

黎雅玲

踏上赵李桥镇的土地,赤壁青砖茶的气息便如约而至。此行,我们深入探究青砖茶如何成为撬动乡村振兴的有力支点。最令我动容的,是这里每一双眼睛都闪烁着的热爱。茶人的虔诚,企业家的执着,政府的关切,高校学者的专注——这份对青砖茶深入骨髓的认同,是产业生生不息的灵魂,让古老的茶砖在自动化、智能化的炉火中焕发出时代新光。然而,茶香也怕巷子深。当尖端科技在生产线熠熠生辉时,我亦察觉到青砖茶在广阔市场的“声量”尚有不足,其独特魅力与文化底蕴有待更精准、更动人的传扬——这恰恰与我们新闻传播专业的心之所向不谋而合。此行,我们不仅为青砖茶在赵李桥镇谱写的振兴华章所震撼,更清晰了自身的使命。我们深信,提炼这“青砖茶模式”的精髓,补足其短板,定能为更多乡村的振兴之路,提供一份饱含深情与智慧的可鉴方案,让更多土地在特色产业的滋养下,焕发勃勃生机。

刘宇涵

“从此我与这砖茶朝夕相伴,它温暖了我的胃,安慰了我的心,清醒了我的脑,成为我无声的知己。”从千年的历史走来,赤壁青砖茶以其温润涩香的口感润湿了一代代人的心灵之畔。岁月翩迁,赤壁青砖茶从王谢门前迈进千门万户,从茶农翻飞的指尖跃进高度自动化的现代工厂,其使命也在新时代发生质的飞跃,肩负起乡村振兴的伟大使命。通过此次实践活动,我深入了解到青砖茶在赤壁市乡村振兴中的巨大贡献;青砖茶作为一张名片,编写了乡村振兴新的谱曲,为其他地区走出特色乡村振兴之路提供了可贵经验。与此同时,新的考卷在山野中铺展,我们作为新时代的答题人,更应刻苦精进学习,交出人民满意的乡村振兴答卷。

谢慧琳

青砖茶产业的振兴,不光有政府的支持,更离不开当地百姓对茶的那份深挚热爱。从一家旅拍店店主对茶的喜爱,到返乡青年对家乡茶产业的眷恋,再到茶企负责人对这份产业的责任感,我渐渐明白,乡村振兴从来不是单靠一个企业、一项政策就能实现的,更重要的是当地人民对振兴家乡的决心,以及对自身特色产业的热爱。茶韵悠悠,从历史中传承下来的是厚重的茶文化,向未来前行的则是充满活力的茶产业与茶科技。正是在这种对茶浓浓的热爱所孕育的文化土壤中,茶产业和茶科技才能展现出如此蓬勃的生命力。这次实践调查让我真切了解到,青砖茶对当地乡村振兴做出了重要贡献,也感受到了百姓对青砖茶产业的感恩与热爱。我意识到,如果想真正投身乡村振兴事业,就必须怀揣一份矢志不渝的热爱,坚守在脚下的这片土地上,才能走得更远、更有力量。要推动乡村振兴,我们要做的就是热爱自己所奉献的产业,和当地百姓一起沉下心来,努力奋进。

张旬

通过此次赤壁青砖茶实地调研,我深刻体会到青砖茶不仅是传统工艺的结晶,更是文化传承的活态载体。从青砖茶博物馆的历史溯源到生产车间的现代革新,我看到了“守正创新”的生动实践——茶厂在保留非遗技艺的同时,通过机械化生产、年轻化产品设计和新潮推广方式,让古老茶文化焕发新活力。在羊洞楼石板街的探访中,茶旅融合的模式让我深受启发。无论是汉服旅拍赋予的文化沉浸感,还是木刻艺术与茶砖的结合,都印证了传统产业需要以更贴近时代的方式与大众对话。青砖茶的困境,如品牌影响力不足、年轻市场开拓乏力,也让我意识到文化传承不能仅靠情怀,而需精准把握市场需求,善用新媒体传播。这次实践让我明白,乡村振兴与非遗传承的核心在于平衡传统与创新。唯有扎根文化根基,以开放思维拥抱变化,才能让千年茶香飘得更远。作为新传人,我们更应成为桥梁,助力传统产业在新时代找到属于自己的声音。

实践总结

在“三茶统筹”发展理念指引及乡村振兴战略推进的背景下,赤壁作为“万里茶道源头”和“中国青砖茶之乡”,凭借深厚茶文化与蓬勃茶产业,成为探索茶产业助力乡村振兴的典型样本。本次实践不仅展现了赤壁茶产业守正创新的活力——从传统工艺与现代技术融合,到文旅跨界赋能;更揭示了其以茶为媒推动乡村振兴的路径,如带动茶农增收、促进区域经济发展。这为其他地区依托特色产业实现乡村振兴提供了宝贵借鉴,也让我们看到文化传承与产业发展结合的强大生命力,深刻体会到“小茶叶”能撑起“大民生”,传统产业在时代创新中可焕发持久生机。

文字 | 武汉大学新闻与传播学院赴湖北省赤壁市实践队

图片 | 武汉大学新闻与传播学院赴湖北省赤壁市实践队

排版 |罗苑芸

来源 | 武汉大学新闻与传播学院赴湖北省赤壁市实践队

实践总结推荐

- 青春探艺记:量大学子东阳“非遗”追光之旅

- 2025-09-09

- 青春共建美丽长江经济带·武汉大学“低空智飞,法翼护航”实践队调研多市低空经济发展

- 2025-09-08

- 医路童行实践队圆满完成郧西王家坪支教活动 用爱与知识点亮乡村夏日

- 2025-09-08

- 第三临床学院“医”心向党社会实践队参加2025年“井冈情·中国梦”全国大学生社会实践

- 2025-09-08

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台