大学生走进秦腔艺术博物馆:探寻千年古调的传承密码

- 发布时间:2025-08-31 阅读:

- 来源:张丽娟

“梆子一响,戏韵悠长!原来这穿越千年的唱腔里,藏着这么多动人的故事。”近日,西北大学五人社会实践小组走进西安市秦腔艺术博物馆,在文物与史料中追溯秦腔的发展轨迹,以青年视角探寻这一国家级非遗的传承之道。

踏入博物馆,实践小组首先被古老乐器陈列区的展品吸引。展柜中,距今数千年的彩陶罐埙纹路清晰,虽历经岁月侵蚀,仍能让人联想到远古先民吹奏时的悠扬声响。“这可是秦腔音乐的‘老祖宗’啊!” 小组成员李同学指着陶罐埙惊叹道。相邻的唐代梨园乐舞展区内,壁画上的乐师、舞者姿态鲜活,与实物乐器相互印证,清晰勾勒出秦腔从周秦歌舞、汉代百戏到唐代梨园乐舞的文化溯源。

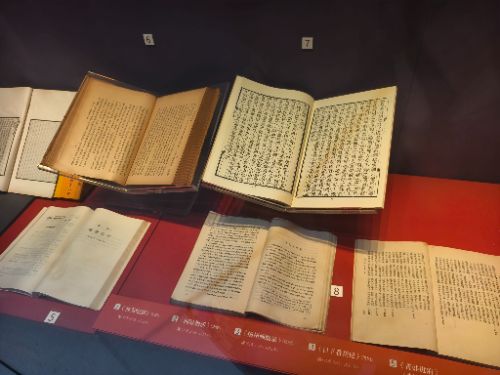

在剧本与声像展区,清代毛笔抄本《三滴血》唱词娟秀,近现代印刷本《黄河阵》批注详尽,一面 “剧本墙” 俨然一部秦腔传承史。当工作人员启动老式留声机,《血泪仇》选段缓缓流出,沙哑的唱腔瞬间将同学们带入旧时戏园的热闹场景。

转过展区拐角,栩栩如生的秦腔人物蜡像与戏台模型让人眼前一亮:身着华服的 “生旦净丑” 或亮相或走位,微型戏台上的 “观众” 神态各异,生动还原了旧时秦腔演出的盛景。而在革命根据地戏曲展区,一组泛黄的照片与文献讲述着秦腔的 “红色过往”—— 陕甘宁边区民众剧团成员深入田间地头演出,《血泪仇》等剧目以艺术之力唤醒民众斗志。

通过讲解员的介绍,同学们系统梳理了秦腔的发展脉络:发源于古秦地,因梆子击节得名,开创戏曲板腔体体制先河;明清时期走向鼎盛,形成陕西四路、甘肃三路等不同流派,流行范围覆盖西北多省;2006 年入选首批国家级非物质文化遗产名录,获得系统性保护。从传统娱乐到革命宣传,从民间艺术到 “国保” 项目,秦腔的演变让同学们对 “非遗” 的价值有了更深刻的理解。

走出博物馆,实践小组立即展开讨论,结合所见所闻提出秦腔传承的 “青春方案”。在保护层面,他们建议博物馆升级为 “研学基地”,定期邀请老艺术家开展唱腔、身段教学,让青少年近距离感受秦腔魅力;戏曲院校与剧团需强化 “传帮带”,不仅传授技艺,更要传承秦腔蕴含的文化精神。

“创新是让秦腔‘活起来’的关键。” 实践小组成员提出,创作者可聚焦乡村振兴、科技创新等现代题材,推出秦腔新剧目;同时尝试与流行音乐、短视频结合,比如打造 “秦腔 + 国风” 短视频,邀请名角直播教唱,吸引年轻受众。此外,他们还建议政府加大资金扶持,完善传承人补贴机制,同时发动社会力量组建志愿者团队,推动秦腔公益演出进校园、进社区。

“这次实践让我们明白,非遗不是束之高阁的文物,而是需要用心守护的文化血脉。” 同学们表示,未来将通过校园宣讲、新媒体传播等方式,为秦腔传承贡献青春力量。此次博物馆之行,不仅让五名实践小组成员读懂了秦腔的历史厚重,更以青年智慧为这门古老艺术的新时代发展注入了新思考。

- 以志愿之名赴 AI 之约:我的第八届全国青少年人工智能挑战赛实践手记

- 2025-08-31

- 大学生走进秦腔艺术博物馆:探寻千年古调的传承密码

- 2025-08-31

- 尊重关爱老人,传递爱与温暖

- 2025-08-30

- 邯郸社会实践活动总结

- 2025-08-30

- 争做爱心“导航员”,续写温情“说明书”

- 2025-08-30

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台