多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

兰大“幸福长流母亲河”实践队赴呼和浩特开展“生态修复与可持续发展”专题调研:探寻绿色转型的“青城样本”

- 发布时间:2025-08-22 阅读:

- 来源:兰州大学“幸福长流母亲河”暑期社会实践队

近日,兰州大学“幸福长流母亲河”暑期社会实践队赴内蒙古自治区呼和浩特市,围绕“生态修复与可持续发展”主题,开展了一场融合生态考察、文化感知与政策研讨的深度调研。实践队通过走访博物馆、考察大黑河郊野公园、参观水生态科技展览馆等多种形式,系统梳理了呼和浩特市在黄河流域生态保护、水环境治理、文化传承与绿色发展等方面的创新实践与显著成效。

一、生态修复:从“纳污河”到“幸福河”的绿色蜕变

实践队首站抵达大黑河郊野公园。曾经一度污染严重的大黑河,通过系统性生态修复工程,如今已焕发新生。队员们观察到,河道水体清澈见底,水生植物繁茂,蝌蚪游弋其间,沿岸绿树成荫,步道与亲水平台错落有致,成为市民休闲游憩的热门场所。这一转变得益于呼和浩特市实施的清淤疏浚、生态护坡、湿地净化、再生水补水等综合治理措施,不仅显著提升了水质,更恢复了河流生态功能,为黄河流域生态安全提供了重要支撑。

在黄河·长江水生态科技展览馆,队员们与副馆长取得交流,进一步了解到呼和浩特市在水生态治理领域的系统规划与技术应用。从古代“鱼嘴分水”的生态智慧,到近现代以工程为主导的水利开发,再到当前以生态为导向的系统治理,呼和浩特市逐步探索出一条“治理与修复并重、生态与经济协同”的发展路径。宝贝河清淤造地、大黑河全域通流、哈拉沁沙坑变绿洲等典型案例,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念。

二、文化根脉:草原文明与现代城市的对话

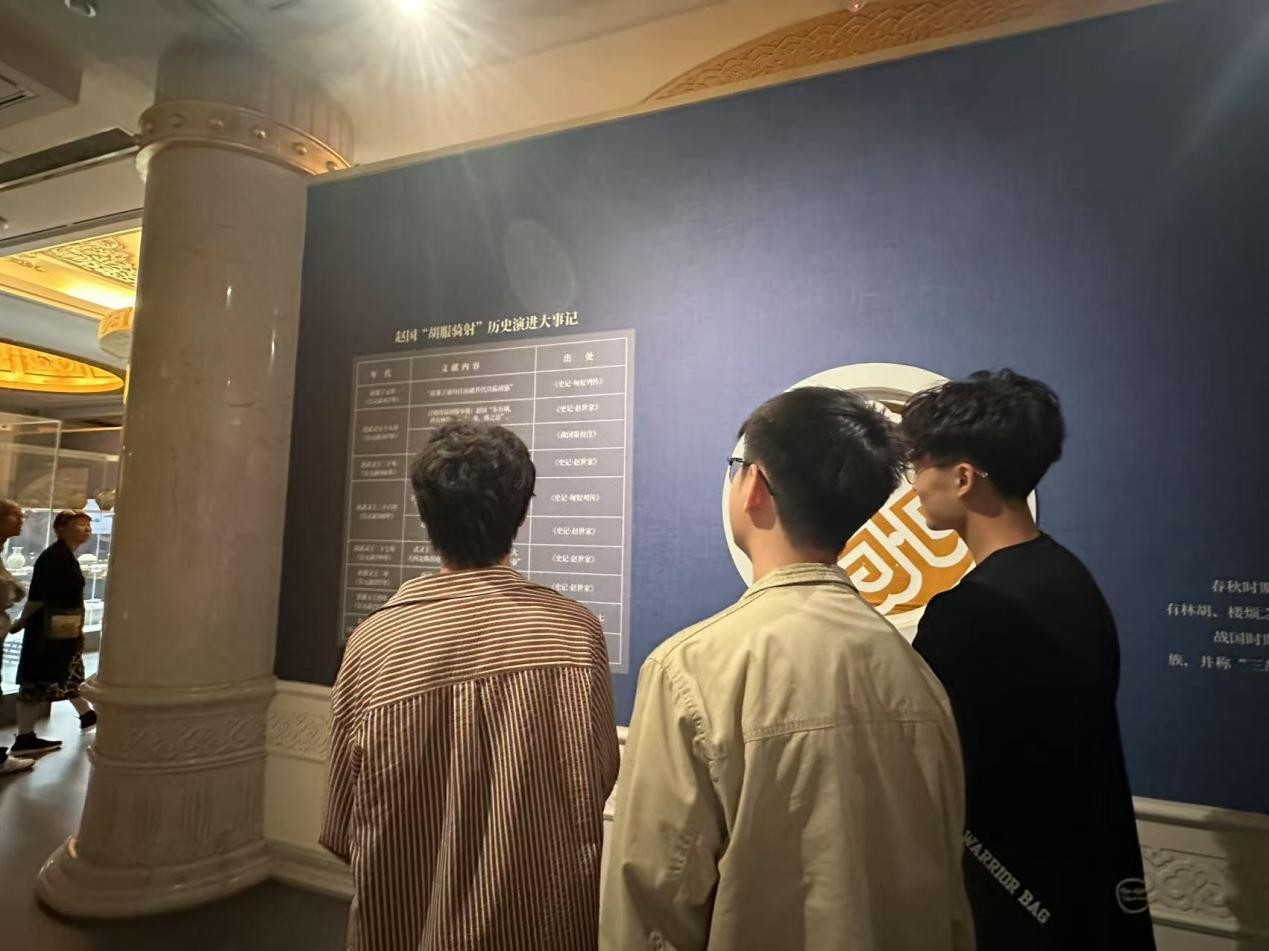

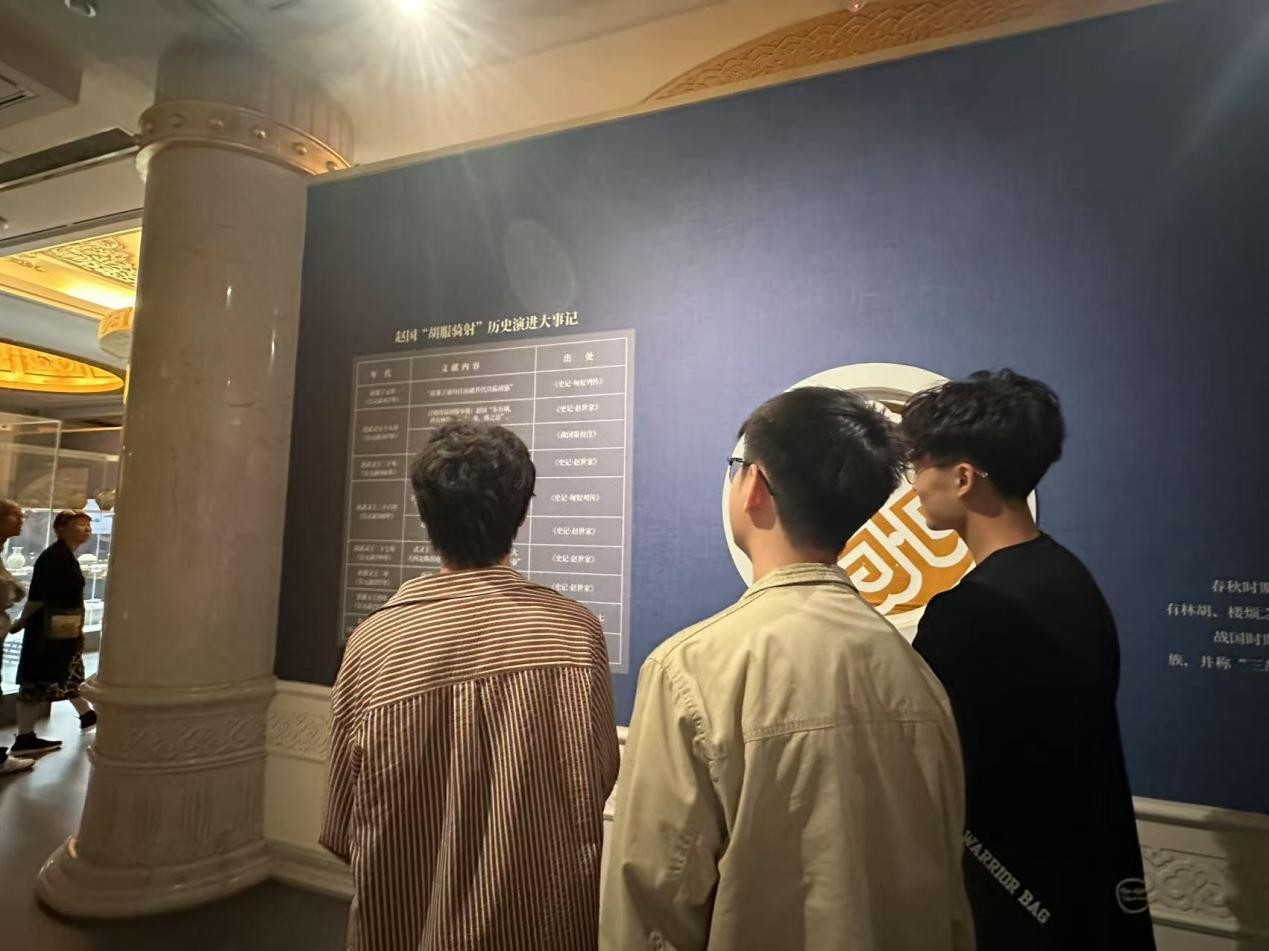

实践队深入呼和浩特博物馆,透过一件件青铜器、砖雕、金冠饰与现代城市模型,读懂了这座城市深厚的文化基因。从新石器时代的细石器与彩陶,到匈奴金冠上的鹰狼图腾,从明清时期“归化城”的汉蒙藏建筑融合,到现代城市规划中保留的“敖包”“苏木”街名——呼和浩特始终保持着游牧文明与农耕文明、传统与现代的深度对话。

这种文化上的“杂交优势”也体现在生态治理中。队员们注意到,大黑河治理不仅注重生态功能恢复,还融入了草原文化元素,如湿地景观设计中模仿草原河流的自然曲线,步道命名体现地域特色等。生态修复不再是单纯的技术工程,而是成为延续文化记忆、塑造城市精神的重要载体。

三、可持续发展:生态价值转化为民生福祉

调研中,实践队重点关注了生态效益如何转化为经济效益与社会效益。大黑河郊野公园带动了周边乡村旅游、餐饮住宿、文创产品销售等产业发展;宝贝河清淤产生的泥沙用于造地,发展设施农业和花卉种植,直接创造经济效益超1.5亿元;再生水利用每年为内蒙古财经大学节约水费130万元……这些案例表明,生态投入正在产生实实在在的回报。

呼和浩特市通过“三线一单”生态管控、智慧水利系统建设、跨区域生态补偿机制等制度创新,为可持续发展提供了坚实保障。全市再生水利用率目标提升至48%,固体废物“互联网+”监控系统上线,民间河长与义务巡河员队伍积极参与,形成了“政府主导、市场运作、公众参与”的多元共治格局。

四、青年思考:为黄河战略贡献智慧力量

通过此次调研,兰州大学“幸福长流母亲河”实践队的队员们深刻认识到,生态修复与可持续发展是一项系统工程,需要统筹水资源、水环境、水生态治理,兼顾文化传承与经济发展,协调政府、市场与社会力量。呼和浩特市的“青城样本”为黄河流域其他地区提供了可借鉴的经验。

队员们表示,将结合环境科学、生态学、资源管理等专业知识,对调研资料进行深入分析,形成高质量的调研报告和政策建议,为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献青年智慧。他们也将积极传播此次调研的所见所闻所思,呼吁更多青年学子关注母亲河、投身生态文明建设。

此次社会实践不仅提升了队员们的专业认知和实践能力,更深化了他们对国家战略的理解,增强了服务社会的责任感。兰大学子将继续秉持“自强不息、独树一帜”的校训,为守护黄河安澜、建设美丽中国贡献力量。

一、生态修复:从“纳污河”到“幸福河”的绿色蜕变

实践队首站抵达大黑河郊野公园。曾经一度污染严重的大黑河,通过系统性生态修复工程,如今已焕发新生。队员们观察到,河道水体清澈见底,水生植物繁茂,蝌蚪游弋其间,沿岸绿树成荫,步道与亲水平台错落有致,成为市民休闲游憩的热门场所。这一转变得益于呼和浩特市实施的清淤疏浚、生态护坡、湿地净化、再生水补水等综合治理措施,不仅显著提升了水质,更恢复了河流生态功能,为黄河流域生态安全提供了重要支撑。

在黄河·长江水生态科技展览馆,队员们与副馆长取得交流,进一步了解到呼和浩特市在水生态治理领域的系统规划与技术应用。从古代“鱼嘴分水”的生态智慧,到近现代以工程为主导的水利开发,再到当前以生态为导向的系统治理,呼和浩特市逐步探索出一条“治理与修复并重、生态与经济协同”的发展路径。宝贝河清淤造地、大黑河全域通流、哈拉沁沙坑变绿洲等典型案例,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念。

二、文化根脉:草原文明与现代城市的对话

实践队深入呼和浩特博物馆,透过一件件青铜器、砖雕、金冠饰与现代城市模型,读懂了这座城市深厚的文化基因。从新石器时代的细石器与彩陶,到匈奴金冠上的鹰狼图腾,从明清时期“归化城”的汉蒙藏建筑融合,到现代城市规划中保留的“敖包”“苏木”街名——呼和浩特始终保持着游牧文明与农耕文明、传统与现代的深度对话。

这种文化上的“杂交优势”也体现在生态治理中。队员们注意到,大黑河治理不仅注重生态功能恢复,还融入了草原文化元素,如湿地景观设计中模仿草原河流的自然曲线,步道命名体现地域特色等。生态修复不再是单纯的技术工程,而是成为延续文化记忆、塑造城市精神的重要载体。

三、可持续发展:生态价值转化为民生福祉

调研中,实践队重点关注了生态效益如何转化为经济效益与社会效益。大黑河郊野公园带动了周边乡村旅游、餐饮住宿、文创产品销售等产业发展;宝贝河清淤产生的泥沙用于造地,发展设施农业和花卉种植,直接创造经济效益超1.5亿元;再生水利用每年为内蒙古财经大学节约水费130万元……这些案例表明,生态投入正在产生实实在在的回报。

呼和浩特市通过“三线一单”生态管控、智慧水利系统建设、跨区域生态补偿机制等制度创新,为可持续发展提供了坚实保障。全市再生水利用率目标提升至48%,固体废物“互联网+”监控系统上线,民间河长与义务巡河员队伍积极参与,形成了“政府主导、市场运作、公众参与”的多元共治格局。

四、青年思考:为黄河战略贡献智慧力量

通过此次调研,兰州大学“幸福长流母亲河”实践队的队员们深刻认识到,生态修复与可持续发展是一项系统工程,需要统筹水资源、水环境、水生态治理,兼顾文化传承与经济发展,协调政府、市场与社会力量。呼和浩特市的“青城样本”为黄河流域其他地区提供了可借鉴的经验。

队员们表示,将结合环境科学、生态学、资源管理等专业知识,对调研资料进行深入分析,形成高质量的调研报告和政策建议,为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献青年智慧。他们也将积极传播此次调研的所见所闻所思,呼吁更多青年学子关注母亲河、投身生态文明建设。

此次社会实践不仅提升了队员们的专业认知和实践能力,更深化了他们对国家战略的理解,增强了服务社会的责任感。兰大学子将继续秉持“自强不息、独树一帜”的校训,为守护黄河安澜、建设美丽中国贡献力量。

实践总结推荐

- 南京财经大学:深入井冈山调研探索红色文旅赋能乡村振兴新路径

- 2025-08-22

- 兰大“幸福长流母亲河”实践队赴呼和浩特开展“生态修复与可持续发展”专题调研:探寻绿色转型的

- 近日,兰州大学“幸福长流母亲河”暑期社会实践队赴内蒙古自治区呼和浩特市,围绕“生态修复与可持续发展”主题,开展了一场融合

- 2025-08-22

- 深耕秦巴热土,架设振兴语桥——“汉风语驿秦巴行”社会实践团推普实践活动总结

- 2025-08-22

- 电力之光照山河:上海电力大学学子五省实践解码能源转型与人才成长

- 2025-08-22

- 数字鸿沟上的青春之桥——记一次智慧助老三下乡实践的觉醒与成长

- 本文记录了大学生智慧助老三下乡实践,旨在跨越数字鸿沟。团队通过方言语音手册、智能药盒等适老化方案,结合反诈情景教学与家庭

- 2025-08-22

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台