多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

以青春星火点亮乡野,用教育微光铺就振兴路

发布时间:2025-07-11 阅读: 一键复制网址

以青春星火点亮乡野,用教育微光铺就振兴路

——泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队的暑期帮扶实践纪实

——泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队的暑期帮扶实践纪实

2025年6月26日—7月3日,泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队(以下简称服务队)循着总书记的指引,开展暑期“三下乡”社会实践。通过以“教育帮扶”为帆,以“文化传承”为向,为乡村振兴注入青春力量。队员们带着青春的热忱与教育的初心,走进乡野大地,用脚步丈量民情,用行动传递温暖,在田埂与课堂间,书写着青年与乡村共成长的生动篇章。

澳角村:在山海之间读懂振兴密码

骄阳炙烤着大地,却挡不住服务队队员们的热忱。在漳州澳角村,服务队与澳角村共建“社会服务与实践基地”,社会实践基地的授牌仪式简约而庄重,这不仅是一块牌匾的交接,更是一份“教育助力乡村”的承诺。与村委会的座谈中,队员们认真聆听渔村的发展故事,从产业转型到政策落地,从村民期盼到未来规划,每一个细节都被细细记录——这些鲜活的素材,终将化为课堂上的案例,让更多学子读懂乡村振兴的深层逻辑。

走出会议室,队员们的足迹遍布田间地头与渔家小院以及海产品加工线。在泥土的芬芳与海风的咸涩中,他们与渔民拉家常,深入调研乡村振兴政策与教育资助政策的落地实效。当看到现代化的海洋捕捞船与高效的海产品加工线时,服务队深刻体会“特色产业是乡村经济的‘造血干细胞’”“教育是激活活力的‘催化剂’”的实践逻辑。

走出会议室,队员们的足迹遍布田间地头与渔家小院以及海产品加工线。在泥土的芬芳与海风的咸涩中,他们与渔民拉家常,深入调研乡村振兴政策与教育资助政策的落地实效。当看到现代化的海洋捕捞船与高效的海产品加工线时,服务队深刻体会“特色产业是乡村经济的‘造血干细胞’”“教育是激活活力的‘催化剂’”的实践逻辑。

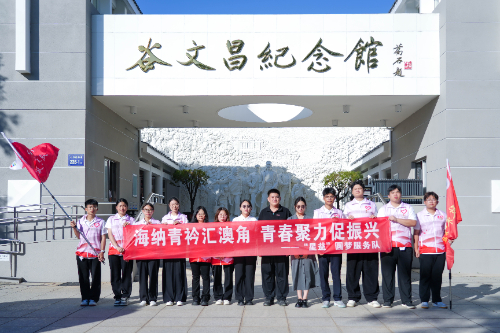

谷文昌纪念馆:在精神灯塔下校准初心

服务队循着总书记的福建足迹,走进东山县谷文昌纪念馆。通过泛黄影像与斑驳遗物,深刻感悟谷文昌“不治服风沙,就让风沙把我埋掉”的铮铮誓言和“上战秃头山,下战飞沙滩”的担当精神,校准教育帮扶初心,立誓以知识力量助力乡村发展。谷文昌精神恰与队员们“教育帮扶”的初心共振——原来,所有伟大的实践,都源于“功成不必在我,功成必定有我”的信念。那些与民同甘共苦的往事,虽无言却重千钧,在队员们心中刻下“一心为民”的精神坐标。队员们默默立誓:要将这份“心中有民、行中有责”的精神,化作教育帮扶路上的动力,用知识的力量为乡村播撒希望。

关帝文化产业园:让文化根脉滋养心灵

服务队探访东山关帝文化产业园。古色古香的建筑与庄严的关帝像,营造出浓郁的历史氛围。在讲解中,队员们深入理解了关帝文化蕴含的忠诚、正义、仁爱等价值观及其教育意义。文化是乡村的“根”与“魂”,教育则是守护根脉的“桥”。队员们深刻意识到:教育帮扶不应只停留在知识传授,更要让乡村孩子在传统文化中汲取力量——知忠义而明大德,懂仁爱而修小节。这份认知,让实践的意义更添厚重:未来的课堂上,关帝文化里的正能量,将化作滋养心灵的养分,让文化自信在孩子们心中生根发芽。

陈秋日剪纸馆:体验非遗匠心

服务队踏入漳浦县陈秋日剪纸艺术馆,仿佛置身于一个由剪纸构建的梦幻诗境。一幅幅精美的剪纸作品错落有致地陈列着,宛如一首首凝固的诗篇,无声却有力地展现着独特的艺术魅力。在陈燕榕老师的娓娓道来中,队员们仿佛沿着时光的长河逆流而上,循着剪刀在纸上留下的或流畅或曲折的轨迹,触摸到了漳浦剪纸三百年的历史脉络。从渔家女的绣花底稿到独立成派的艺术门类,这门指尖上的技艺,藏着闽南人的生活智慧与文化基因,激发起队员们通过剪纸课程引入石狮乡村学校,让传统文化在更多青少年群体中指尖焕发新生,成为传统文化的传承者与弘扬者,让古法技艺在青春的指尖焕发出新的生机与活力。

在本次实践中,服务队牢记总书记“坚持以人民为中心的发展思想”,循着“把论文写在祖国大地上”的指引,通过校地交流、问卷调查等方式深入乡村调研,收集到1753份有效数据。调研发现,农村国家资助政策普及存在短板,超85%受访村民对政策了解不足,知晓途径单一,主动宣传覆盖率低,与总书记“让每个孩子享有公平而有质量的教育”要求有差距。针对这一情况,服务队响应“校地协同育人”号召,与当地村委会共建实践基地,围绕福建省“资助政策乡村行”目标长期合作,把政策温暖送到群众身边。未来,服务队将继续沿乡村振兴道路,通过邮寄张贴海报、设立村级宣传点等,推动“资助育人”目标落实,探索乡村教育帮扶新路径,让政策惠及更多家庭,努力实现总书记对教育事业“培养担当民族复兴大任的时代新人”的期望。

本次“三下乡”社会实践,服务队在乡土实践中拔节生长,走进乡野间读懂了乡村振兴的密码,寻找非遗传承中领悟到“教育帮扶,既要播撒知识的种子,更要守护文化的根脉”。未来,服务队将把实践收获转化为前行动力,以教育为舟、担当为帆,在助力乡村振兴的航程中,续写属于青年的时代华章。

图文:泉州海洋职业学院"星益"圆梦服务队

拍摄员:泉州海洋职业学院林长青

通讯员:泉州海洋职业学院李烨霖

图文:泉州海洋职业学院"星益"圆梦服务队

拍摄员:泉州海洋职业学院林长青

通讯员:泉州海洋职业学院李烨霖

作者:泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队 来源:泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队

扫一扫 分享悦读

- 以青春星火点亮乡野,用教育微光铺就振兴路

- 泉州海洋职业学院“星益”圆梦服务队的暑期帮扶实践纪实

- 07-11

- 枫火相传惠百姓,浙财学子探诸暨“枫桥经验”

- 07-11

- 山东大学马院学子调研全国首个“五维一体”智慧廉洁基地

- 为响应“加强新时代廉洁文化建设”战略,培育国企廉洁竞争力,7月4日,山东大学马克思主义学院调研团走进济南水务集团廉洁文化建设基地

- 07-11

- 译解兵道童趣,彩绘文化根脉

- 07-10

- 青春实践结硕果,初心传承再续航 ——计信学院赴芜湖市安徽文化名人藏馆“项目e站”本科生社会实

- 7月10日,计信学院赴芜湖市安徽文化名人藏馆“项目e站”本科生社会实践团队召开调研指导座谈会,为接近尾声的暑期实践画上阶段性句点。

- 07-10

-

大学生三下乡投稿平台