多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

兰州黄河大水车:转动千年的文化瑰宝,焕新城市活力

发布时间:2025-02-05 阅读: 一键复制网址

兰州黄河大水车:转动千年的文化瑰宝,焕新城市活力

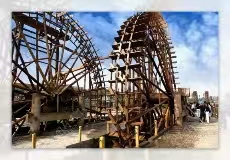

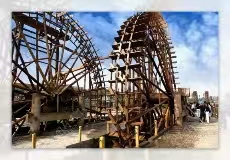

在黄河兰州段的河畔,古老的大水车悠悠转动,巨大的轮辐扬起河水,再倾洒而下,溅起晶莹的水花,奏响一曲灵动的自然乐章。这些大水车不仅是兰州独特的景观,更是承载着千年历史文化的活化石,见证了这座城市与黄河相依相伴的岁月。近期,随着兰州对本土传统文化的深度挖掘与保护,黄河大水车这一古老技艺再次走进大众视野,焕发出新的生机与活力。

图为兰州黄河大水车实图。通讯员 许安琪

兰州黄河大水车起源于明朝嘉靖年间,由一位名叫段续的兰州人所创。段续自幼勤奋好学,对水利知识有着浓厚兴趣,在云南任官期间,他悉心观察当地的筒车,潜心研究其构造和原理。告老还乡后,段续决心将筒车引入兰州,以解决当地农田灌溉难题。经过反复试验和改进,他结合黄河水流特点和兰州地形,成功制造出了适用于黄河流域的大水车。自此,黄河两岸的农田得到有效灌溉,兰州的农业生产迎来了新的发展契机。

鼎盛时期,兰州黄河两岸的大水车数量多达 252 轮,绵延数十里,形成了“水车如林”的壮观景象。每到灌溉时节,河水被水车扬起,顺着木槽流向农田,滋养着肥沃的土地,孕育出丰富的物产。大水车不仅是农业生产的重要工具,还成为了兰州黄河文化的重要符号,深深融入了当地百姓的生活。人们围绕着水车形成了独特的生产生活方式和民俗文化,如“水车会”等民间组织,负责协调水车的使用和维护,体现了当地民众团结协作的精神。

然而,随着时代的发展,现代化的灌溉技术逐渐普及,大水车的实用功能逐渐被取代,数量也急剧减少。到了上世纪末期,仅存的少数大水车也面临着年久失修、无人管理的困境,这一珍贵的文化遗产岌岌可危。

为了保护这一承载着兰州历史记忆的文化瑰宝,兰州市政府和社会各界开始行动起来。从20世纪80年代起,兰州市政府投入大量资金,对黄河岸边仅存的几座大水车进行了抢救性维修和保护。同时,积极开展文化遗产普查工作,深入挖掘大水车的历史文化价值,整理相关的文献资料和民间传说,为后续的保护和传承提供了坚实的基础。

图为兰州黄河大水车夜景。通讯员 许安琪

进入21世纪,随着国家对文化遗产保护的日益重视,兰州黄河大水车的保护与传承工作迎来了新的高潮。政府出台了一系列保护政策,划定了大水车文化保护区,加强对周边环境的整治和管理,确保大水车的生存空间得到有效保护。同时,通过招商引资和财政支持等方式,先后建设了兰州水车博览园等一批以大水车为主题的文化旅游景点。

兰州水车博览园占地面积145亩,由水车园、水车广场、文化广场三部分组成,是目前世界上水车品种、数量最多的主题公园。在这里,游客可以看到形态各异、大小不同的水车,了解其工作原理和制作工艺。园区内还设有兰州黄河大水车博物馆,通过实物展示、图片展览、多媒体演示等形式,生动地展现了兰州黄河大水车的历史变迁、文化内涵和社会价值。

除了硬件设施的建设,兰州市还注重对黄河大水车制作技艺的传承。通过举办培训班、开展师徒传承活动等方式,培养了一批年轻的传承人,让这一古老技艺后继有人。同时,积极推动大水车文化走进校园,在中小学开展传统文化教育课程,邀请非遗传承人走进课堂,向学生们传授大水车的相关知识和制作技艺,激发了青少年对传统文化的兴趣和热爱。

如今,兰州黄河大水车已成为兰州旅游的一张亮丽名片,吸引着来自全国各地乃至世界各地的游客前来观赏。每年接待游客数量达数百万人次,不仅带动了当地旅游业的发展,还促进了文化交流与传播。

图为兰州黄河大水车文创宣传图。通讯员 许安琪

在文旅融合的大背景下,兰州黄河大水车也在不断创新发展模式,与现代文化元素相结合,焕发出新的活力。近年来,兰州市围绕黄河大水车策划了一系列丰富多彩的文化活动,如“黄河文化旅游节”“水车民俗文化节”等,通过举办文艺演出、民俗展览、传统技艺表演等活动,让游客在欣赏大水车的同时,更深入地了解兰州的历史文化和民俗风情。

此外,以黄河大水车为主题的文创产品也层出不穷,如精美的水车模型、印有大水车图案的明信片、文化衫等,深受游客喜爱。这些文创产品不仅传播了大水车文化,还为文化产业发展注入了新的动力。

从古老的灌溉工具到珍贵的文化遗产,再到如今的文化旅游热点,兰州黄河大水车的发展历程见证了时代的变迁。在政府、社会和民众的共同努力下,这一古老的文化瑰宝正以全新的姿态展现在世人面前,续写着属于自己的辉煌篇章。它不仅是兰州人民的骄傲,更是中华民族传统文化宝库中的一颗璀璨明珠,激励着后人不断传承和弘扬优秀的传统文化,为城市的发展和国家的繁荣贡献力量。

在黄河兰州段的河畔,古老的大水车悠悠转动,巨大的轮辐扬起河水,再倾洒而下,溅起晶莹的水花,奏响一曲灵动的自然乐章。这些大水车不仅是兰州独特的景观,更是承载着千年历史文化的活化石,见证了这座城市与黄河相依相伴的岁月。近期,随着兰州对本土传统文化的深度挖掘与保护,黄河大水车这一古老技艺再次走进大众视野,焕发出新的生机与活力。

图为兰州黄河大水车实图。通讯员 许安琪

兰州黄河大水车起源于明朝嘉靖年间,由一位名叫段续的兰州人所创。段续自幼勤奋好学,对水利知识有着浓厚兴趣,在云南任官期间,他悉心观察当地的筒车,潜心研究其构造和原理。告老还乡后,段续决心将筒车引入兰州,以解决当地农田灌溉难题。经过反复试验和改进,他结合黄河水流特点和兰州地形,成功制造出了适用于黄河流域的大水车。自此,黄河两岸的农田得到有效灌溉,兰州的农业生产迎来了新的发展契机。

鼎盛时期,兰州黄河两岸的大水车数量多达 252 轮,绵延数十里,形成了“水车如林”的壮观景象。每到灌溉时节,河水被水车扬起,顺着木槽流向农田,滋养着肥沃的土地,孕育出丰富的物产。大水车不仅是农业生产的重要工具,还成为了兰州黄河文化的重要符号,深深融入了当地百姓的生活。人们围绕着水车形成了独特的生产生活方式和民俗文化,如“水车会”等民间组织,负责协调水车的使用和维护,体现了当地民众团结协作的精神。

然而,随着时代的发展,现代化的灌溉技术逐渐普及,大水车的实用功能逐渐被取代,数量也急剧减少。到了上世纪末期,仅存的少数大水车也面临着年久失修、无人管理的困境,这一珍贵的文化遗产岌岌可危。

为了保护这一承载着兰州历史记忆的文化瑰宝,兰州市政府和社会各界开始行动起来。从20世纪80年代起,兰州市政府投入大量资金,对黄河岸边仅存的几座大水车进行了抢救性维修和保护。同时,积极开展文化遗产普查工作,深入挖掘大水车的历史文化价值,整理相关的文献资料和民间传说,为后续的保护和传承提供了坚实的基础。

图为兰州黄河大水车夜景。通讯员 许安琪

进入21世纪,随着国家对文化遗产保护的日益重视,兰州黄河大水车的保护与传承工作迎来了新的高潮。政府出台了一系列保护政策,划定了大水车文化保护区,加强对周边环境的整治和管理,确保大水车的生存空间得到有效保护。同时,通过招商引资和财政支持等方式,先后建设了兰州水车博览园等一批以大水车为主题的文化旅游景点。

兰州水车博览园占地面积145亩,由水车园、水车广场、文化广场三部分组成,是目前世界上水车品种、数量最多的主题公园。在这里,游客可以看到形态各异、大小不同的水车,了解其工作原理和制作工艺。园区内还设有兰州黄河大水车博物馆,通过实物展示、图片展览、多媒体演示等形式,生动地展现了兰州黄河大水车的历史变迁、文化内涵和社会价值。

除了硬件设施的建设,兰州市还注重对黄河大水车制作技艺的传承。通过举办培训班、开展师徒传承活动等方式,培养了一批年轻的传承人,让这一古老技艺后继有人。同时,积极推动大水车文化走进校园,在中小学开展传统文化教育课程,邀请非遗传承人走进课堂,向学生们传授大水车的相关知识和制作技艺,激发了青少年对传统文化的兴趣和热爱。

如今,兰州黄河大水车已成为兰州旅游的一张亮丽名片,吸引着来自全国各地乃至世界各地的游客前来观赏。每年接待游客数量达数百万人次,不仅带动了当地旅游业的发展,还促进了文化交流与传播。

图为兰州黄河大水车文创宣传图。通讯员 许安琪

在文旅融合的大背景下,兰州黄河大水车也在不断创新发展模式,与现代文化元素相结合,焕发出新的活力。近年来,兰州市围绕黄河大水车策划了一系列丰富多彩的文化活动,如“黄河文化旅游节”“水车民俗文化节”等,通过举办文艺演出、民俗展览、传统技艺表演等活动,让游客在欣赏大水车的同时,更深入地了解兰州的历史文化和民俗风情。

此外,以黄河大水车为主题的文创产品也层出不穷,如精美的水车模型、印有大水车图案的明信片、文化衫等,深受游客喜爱。这些文创产品不仅传播了大水车文化,还为文化产业发展注入了新的动力。

从古老的灌溉工具到珍贵的文化遗产,再到如今的文化旅游热点,兰州黄河大水车的发展历程见证了时代的变迁。在政府、社会和民众的共同努力下,这一古老的文化瑰宝正以全新的姿态展现在世人面前,续写着属于自己的辉煌篇章。它不仅是兰州人民的骄傲,更是中华民族传统文化宝库中的一颗璀璨明珠,激励着后人不断传承和弘扬优秀的传统文化,为城市的发展和国家的繁荣贡献力量。

作者:许安琪 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 探秘安昌古镇——徽风遗韵与水乡风情深度融合的典范‌

- 在浙江省绍兴市柯桥区的西北隅,有一座承载着千年历史的古镇——安昌古镇。2025年2月3日,安徽工业大学机械工程学院“华彩文韵,徽风探

- 02-05

- 东南大学社会实践跨域和鸣团在成都以“民族团结”为主题开展社会实践

- 燃情民族风,聚力中国潮。东南大学社会实践跨域和鸣团聚焦民族团结主题,致力于对全国民族团结进步模范集体--安公社区进行经验的学习和

- 02-05

- 青春力量温暖 “夕阳红”:曲园学子敬老院实践之旅

- 尊老为德,敬老为善,爱老为美,助老为乐。” 在中华民族的文化长河中,尊老敬老一直是熠熠生辉的传统美德,承载着深厚的人文精神与道

- 02-05

- 爱暖桑榆:曲园学子的敬老院温情之行

- 月 21 日曲阜师范大学化学与化工学院 “苯心未来” 实践队踏入临朐县敬老院,开启了充满温情与感动的旅程。

- 02-05

- 兰州黄河大水车:转动千年的文化瑰宝,焕新城市活力

- 兰州黄河大水车,是黄河文化的典型代表,承载着深厚的历史底蕴。它起源于明朝,由段续所创,汲取了云南筒车的技术并改良。这些大水车高

- 02-05

- 多元社区服务,传递温暖情怀

- 02-05

- 七秩风华映初心,光影传情叙校音

- 02-04

- 关爱老人 温暖人心

- 02-04

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台