多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

【曲园学子寒假社会实践】——文化瑰宝焕新光,坚定自信传薪火

发布时间:2025-01-19 阅读: 一键复制网址

【曲园学子寒假社会实践】——文化瑰宝焕新光,坚定自信传薪火

队伍名称:“生阳隧火”实践队队长:朱春俣

指导老师:刘捷妤

队员:朱春俣、王淑涵、崔玉磊、王娱洵、时艺雯、马泉、赵羚竹、金瑶、王静伟、李怡然、卢禹辰、王依萍、马歆喆

此次实践活动聚焦黄埔军校第二分校旧址中山堂与法相岩摩崖石刻,深度挖掘其中蕴含的文化价值,以实际行动彰显文化自信。

中山堂是为纪念孙中山先生而建,是黄埔军校本校和十二所分校中现存唯一保存完整的纪念孙中山先生的旧址建筑。1938 年,日军进逼武汉,黄埔军校武汉分校被迫南迁武冈,改名为中央陆军军官学校第二分校。在武冈办学期间,共培养了 23000 余名各级军官,其中将军以上级别的有 50 多人。

团队首先来到了黄埔军校第二分校旧址中山堂。这座于 1943 年 7 月建成的建筑,承载着厚重的历史记忆。它集中西建筑风格于一体,是砖木结构单檐庑殿顶建筑,由正厅、厢房、花园等组成,占地面积达一千三百平方米,作为湖南省保存完整的纪念孙中山先生的重要文物,1996 年被湖南省人民政府公布为省级文物保护单位。中山堂见证了黄埔军校第二分校的历史,这里曾培育出众多军事人才,在抗战时期发挥了重要作用。其建筑风格融合了中西方元素,体现了当时文化交流与融合的特色。实践团队成员在中山堂内认真聆听讲解,仔细观摩建筑细节,深刻感受到那段波澜壮阔的历史岁月,以及孙中山先生的革命精神在此处的延续与传承。这种精神激励着一代又一代中华儿女为民族独立、国家富强而不懈奋斗,是中华民族文化自信的坚实根基。

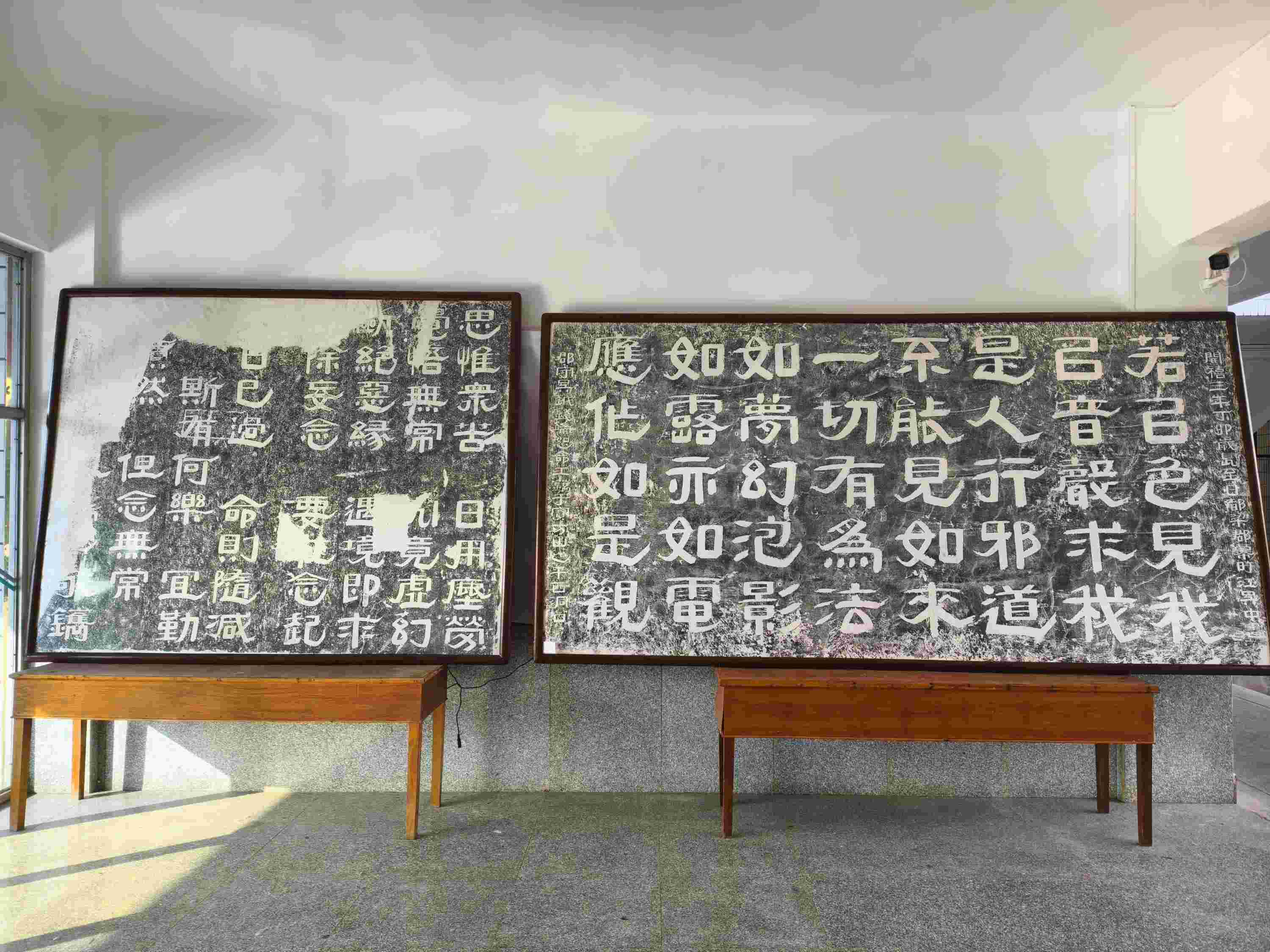

随后,实践队员前往法相岩摩崖石刻进行考察。法相岩又名宝胜山、资胜山,位于武冈市区法相岩街道境内,占地 12.77 公顷。这里有八处岩洞,洞口岩壁镌刻着端庄挺秀的隶书洞名,存有 84 方摩崖石刻,是武冈丰厚历史文化与深厚艺术底蕴的象征。摩崖石刻自宋代以来一直是学术研究的重要领域,涵盖文学、史学、哲学、书法、文献学、文物考古学等多学科价值。其中,宋开禧三年(公元 1270 年)州郡幕吴中书的《金刚经》偈语 40 余字尤为著名。其字法藁中带隶,书法挺拔,历经八百年风雨侵蚀与人为损毁仍保存完好,彰显出古代石刻艺术的高超技艺与顽强生命力。

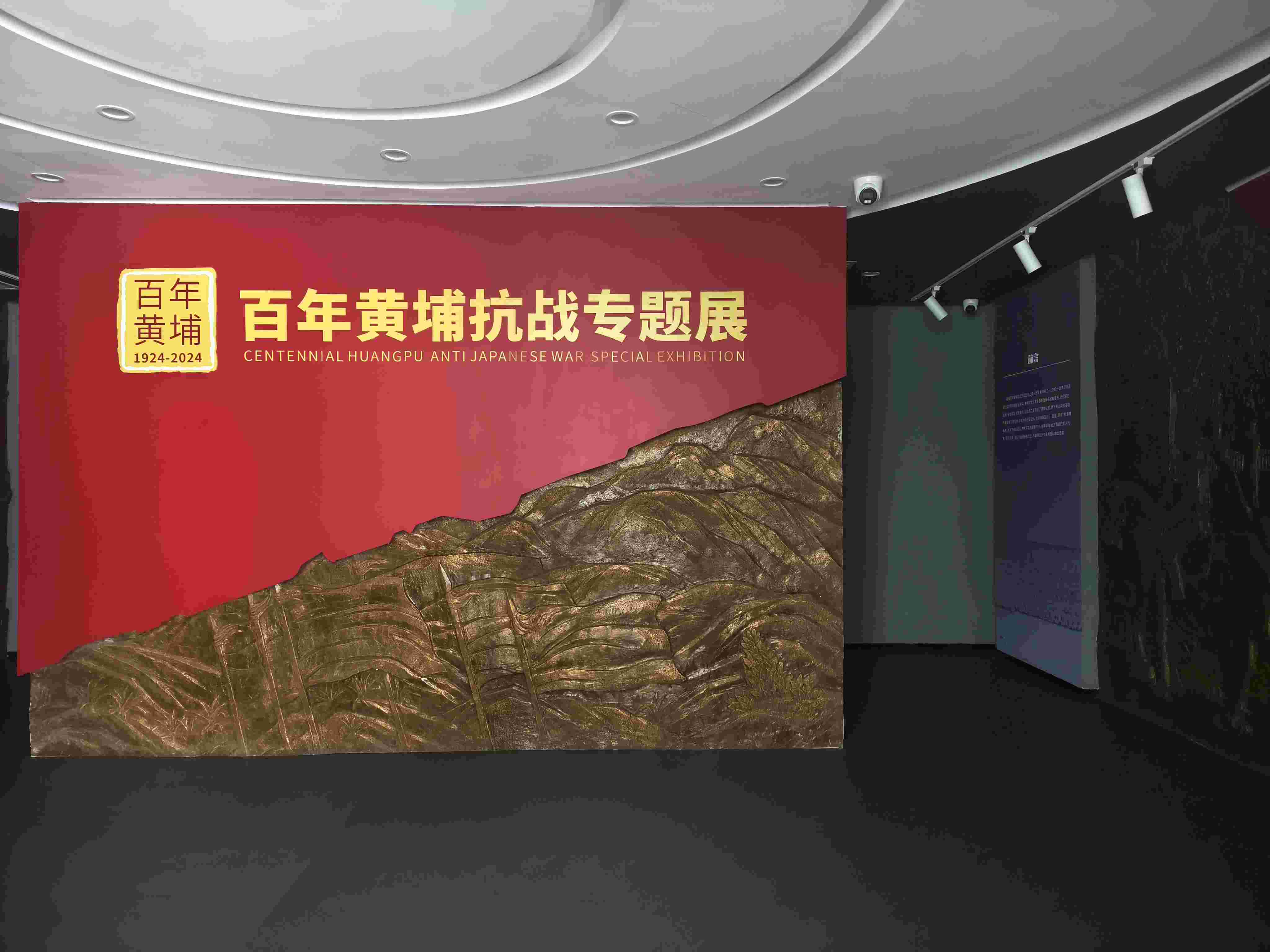

最后,“生阳燧火”实践团队参观了百年黄埔抗战专题展,从黄埔军校的艰辛创办到师生英勇奋战,无不彰显民族坚韧精神。团队成员在展板与文物间穿梭,深刻体悟先辈们为民族独立的无畏付出。这次探访不仅是历史回顾,更是文化传承重要契机。我们于黄埔精神中汲取力量,坚定文化自信,在新时代弘扬民族精神,勇担历史使命,续写中华民族文化新篇。

作者:马泉 来源:曲阜师范大学

扫一扫 分享悦读

- 【曲园学子寒假社会实践】——文化瑰宝焕新光,坚定自信传薪火

- 此次实践活动聚焦黄埔军校第二分校旧址中山堂与法相岩摩崖石刻,深度挖掘其中蕴含的文化价值,以实际行动彰显文化自信。

- 01-19

- 曲园学子寒假行——防骗警钟鸣晚年,识诈智慧护岁华

- 随着社会老龄化的加剧,关爱老年人、特别是孤寡老人的生活状况,已成为社会关注的重点。在该时代背景下,曲阜师范大学教育学院“学海助

- 01-19

- 山东大学学生春晖社历城冬语支教队第三天活动内容

- 01-18

- 山东大学学生春晖社历城冬语支教队第四天活动内容

- 01-18

- 数学建模竞赛交流社会实践报告

- 本报告记录了我今年暑期参加南京信息工程大学数学建模竞赛交流活动的经历与感悟。为了深化数学建模技艺、拓宽视野并汲取其他高校的宝贵

- 01-18

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台