多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

铭记历史,致敬英雄:东南大学怀珠韫玉实践团探访革命战士

发布时间:2024-09-19 阅读: 一键复制网址

(通讯员:陈馨瑶) “天地英雄气,千秋尚凛然。”何谓英雄?英雄者,勇于涉足无人之境,敢于担当常人所惧;英雄者,于危难之际力挽狂澜,于倾颓之时扶危定倾。

在历史的长卷中,每当中华民族遭遇风雨飘摇、存亡绝续之际,总有无数儿女挺身而出,以血肉之躯筑起长城。习近平总书记指出“一个有希望的名族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。”包括抗战英雄在内的一切民族英雄,都是中华民族的脊梁,激励着每一代人奋勇向前。7月3日,在充满革命岁月烙印的延安市八一敬老院,我们有幸拜访了数位老战士,听他们述说往昔的艰辛与奋斗。

“开荒南泥湾”

在延安的广袤土地上,曾经回响着这样一段震撼人心的故事。同景坤战士,向我们讲述了那段自力更生、创造奇迹的岁月。

“我们那时候,土窑都是自己一砖一瓦打出来的。”彼时,正值红军两大主力抵达延安,物资匮乏,衣食无着。为解燃眉之急,毛主席率领队伍,与民众携手,开展土地革命,打击地主豪绅,却仍面临重重困难。“在毛主席的领导下,我们五十余支队伍分散在荒无人烟的地方,一批人打窑,一批人开荒。”在此期间,革命战士们不仅种植棉花以织布纺线,还兴办了毛纺厂、肥皂厂、火柴厂及兵工厂等。同景坤战士自豪地说道:“这所有这一切均依靠我们自己的力量。”南泥湾精神,是一种在逆境中不懈奋斗、勇于开拓的坚韧意志,就此成为时间的低语,历史的回响。

高原上的“隐形战士”

提到西藏,人们往往会想到巍峨的雪山、辽阔的草原,但很少有人知道,在这片神圣的土地上,还有一群默默无闻的“隐形战士“。寇军生老战士便是其中的一员。

“我所隶属的兵种,非直接冲锋陷阵,却承载着同样重大的使命——无线电通信。我们深知通信工作的重要性,它关乎全局,责任重大。”寇老缓缓说道。彼时,无线电通信团队驻扎在条件极为艰苦的高原地区,那正是西藏的腹地,海拔动辄攀升至四千七八百米,甚至逼近五千米,与喜马拉雅山脉的巍峨身姿为邻。他们是通信兵,没有硝烟,没有枪林弹雨,却同样站在了保卫国家的前线。在那个没有手机的时代,无线电波成为了连接前线与后方的生命线。寇军生和他的战友们,便成为这条生命线上的守护者。在孤寂与艰难中,他们默默奉献,用行动诠释了责任与担当。

“毛主席的英明领导”

在回忆那段波澜壮阔的革命历程时,战士们都一致提到了毛主席那灵活多变的战略思路和纵览全局的大局意识。

他们讲述,在战争年代,面对强敌环伺、局势瞬息万变的复杂环境,毛主席总能以超凡的洞察力,洞察战场的风云变幻。他提出的运动战、游击战等战术思想,不仅让敌人在我军的灵活机动中疲于奔命,更展现了我军战略战术的灵活性和创新性。同景飞战士回忆道:“敌进我退,敌疲我打。时间推移至1946年,敌军将领刘戡率部进犯延安,却发现我军早已巧妙转移,延安已成空城。刘戡部意图转移至瓦子街时,我军部队早已在那里布下了天罗地网。”这种大局观意识,不仅让革命队伍在困境中找到了出路,更为中国革命的最终胜利奠定了坚实的基础。

“岁月回响,薪火相传”

回顾往昔,聂启荣战士表示,他们这一代人缺乏文化修养与知识储备,对国家和社会的认知极为有限。正是基于这样的遗憾,他始终坚信教育的重要性。

“孩子们,你们在这个年龄里边不要浪费时光,珍惜学习,好好学习。你们是国家的是后备力量。所以将来建设国家,创造国家,掌握国家命运的就是你们。”聂启荣战士的话语中,透露出对青年一辈深深的期望与祝福。正如聂老所言,延安精神是青年一辈不忘初心、牢记使命、砥砺前行的不竭精神动力。青年一辈作为国家的希望,民族的脊梁,当赓续英雄之志,踔厉奋发,挺膺担当。

从革命战火到和平安宁,每一步都铭刻着英雄的足迹;从艰苦岁月到盛世中华,呈现出一个民族历史文化的缩影,涌现出一代民族的脊梁。

历史不能被遗落,英雄不能被忘记。在这个千帆竞发、百舸争流的时代,我们仍然英雄辈出,那是每一个在岗位默默付出的劳动者,愿八一敬老院的每位老战士,都被岁月温柔以待,而延安精神的薪火将代代相传,生生不息。

历史不能被遗落,英雄不能被忘记。在这个千帆竞发、百舸争流的时代,我们仍然英雄辈出,那是每一个在岗位默默付出的劳动者,愿八一敬老院的每位老战士,都被岁月温柔以待,而延安精神的薪火将代代相传,生生不息。

作者:陈馨瑶 来源:东南大学怀珠韫玉实践团

扫一扫 分享悦读

- 铭记历史,致敬英雄:东南大学怀珠韫玉实践团探访革命战士

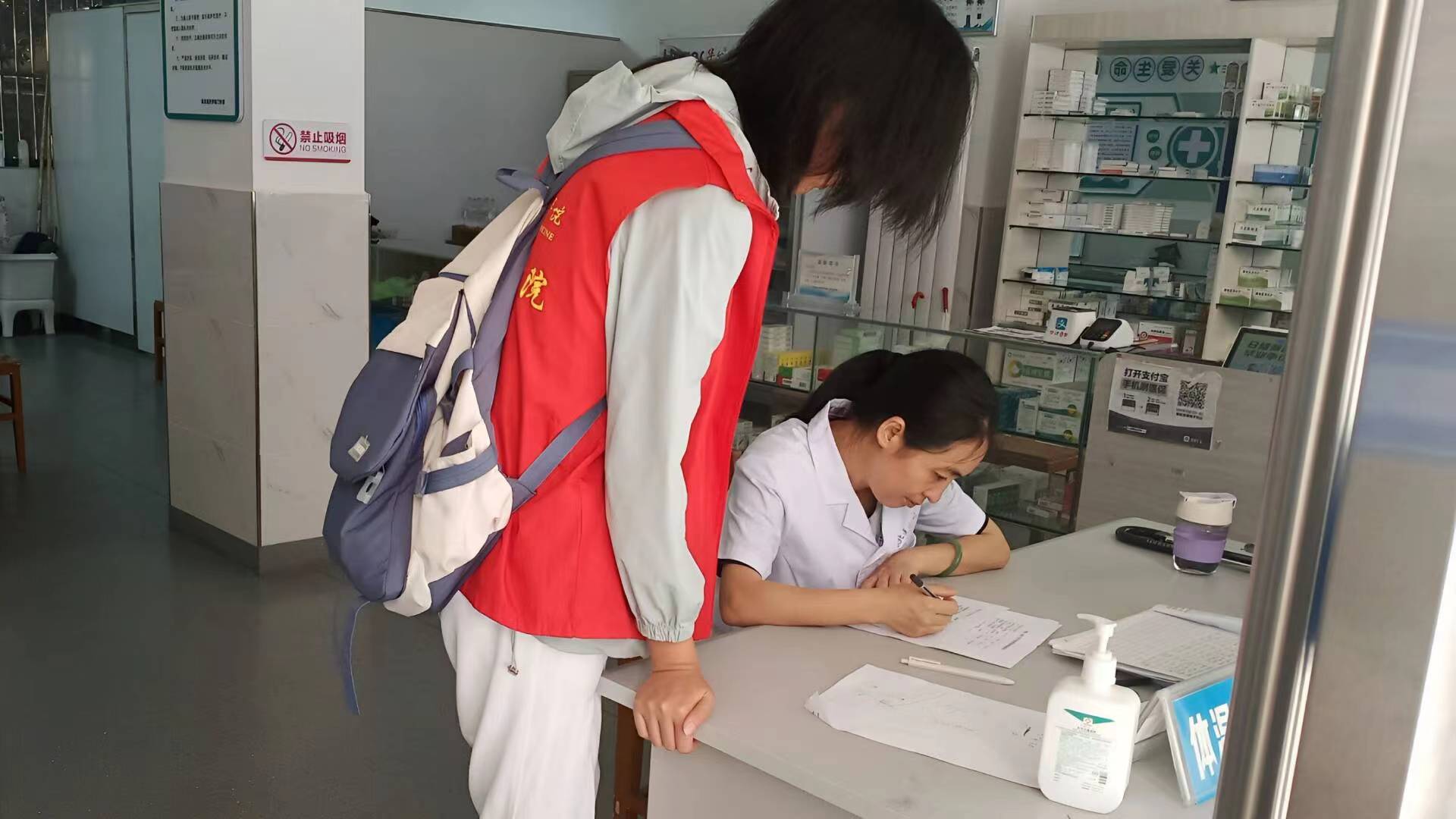

- 东南大学怀珠韫玉实践团走进八一敬老院,探访红军老战士。

- 09-19

- 江南学子呵护心灵成长,播撒心理阳光

- 09-19

- “行走中华 知行宁沪”:走进信息技术企业,感悟新质生产力

- 在7月21日到7月26日期间,来自哈尔滨工业大学(威海)各个学院的19名学生组成了一支名为“行走中华 知行宁沪”的实践队,踏上了一场别

- 09-19

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台