多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“南北织绣研究小分队”:千里寻访非遗韵,百年解码云锦绣

- 发布时间:2025-08-31 阅读:

- 来源:南京审计大学

南京-广州联合

7月5日至28日,来自南京审计大学的"织绣研究者"实践团队开启了一场跨越千里的非遗寻访之旅。这支由名6大学生组成的队伍,在24天的时间内,系统性地调研、记录并整理了南京云锦与广州粤绣两大国家级非物质文化遗产的制作工艺与文化内涵,最终形成一份包含调研报告、的珍贵档案。

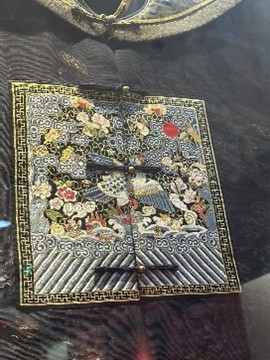

科学解码:一毫米经纬间的千年智慧

在南京云锦博物馆,团队通过微距镜头捕捉到"花楼织机"的精密运作:7月8日下午,“通经断纬”技法的现场演示显示,云锦织物每平方厘米需穿插32根纬线,其工艺精度要求极高。在7月10日的基础体验课程中,团队成员平均耗时3小时仅完成5厘米见方的纬线穿梭练习。"每毫米误差都会导致纹样变形",负责工艺记录的成员王某展示着标注7类技术难点的《云锦织造错题集》。

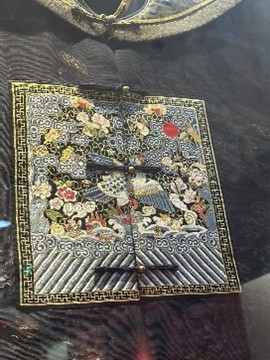

双城对照:寻找非遗传承的现代答案

团队于7月12日转赴广州,在广东丝绸博物馆继续开展粤绣部分的调研。通过对比发现,粤绣中的“钉金绣”针法工作效率显著高于云锦,日均完成面积约为后者的8倍,体现出广绣注重效率与实用性的特点;而云锦则以其强烈的立体感和浮雕效果展现出独特的艺术价值。在7月16日的粤绣体验环节中,团队成员完成了5cm×5cm的基础绣片,并系统记录了包括“丝线劈绒”在内的6种核心针法,进一步理解粤绣在材料处理与技法运用上的特点。

创新传承:数字化让古老技艺"活"起来

基于双城调研所获的一手材料,团队于7月21日提出“双栏对比分析法”,将云锦的“挑花结本”图案设计流程与粤绣的“纹样拓印”技法进行并列呈现,清晰展示两者在技术逻辑与审美表达上的异同。7月26日完成的1.8米展板上,通过嵌入动态二维码,观众可扫码实时观看织机运作影像,实现“实物+数字”立体展示,这种展示模式已获两地博物馆采纳。

青年行动:非遗保护中的新力量

本次实践不仅为两大非遗项目提供了详实的当代档案,也体现出Z世代青年在传统文化保护与传播中的积极作用。团队通过社交媒体、短视频平台及线下工作坊等多种渠道,将调研过程与成果向社会公开,增强了公众对云锦、粤绣的关注与理解。有成员表示,“这次经历彻底改变了我们对传统手艺的认知,它们不是静止的历史,而是活着的、仍在呼吸的文化。”

结语

“织绣研究小分队”团队的调研活动,不仅是对传统技艺的系统记录,更是一次深入理解工匠精神与文化脉络的实践。项目指导老师指出,该成果既具备学术参考价值,也为非遗教育、传播与创新提供了可行路径。完整调研材料与展览内容将于今年9月在南京和广州两地同步展出,届时公众可近距离感受非遗技艺背后的百年智慧与当代活力。

文字作者:王烨,赖怡宁

图片作者:王烨,赖怡宁

7月5日至28日,来自南京审计大学的"织绣研究者"实践团队开启了一场跨越千里的非遗寻访之旅。这支由名6大学生组成的队伍,在24天的时间内,系统性地调研、记录并整理了南京云锦与广州粤绣两大国家级非物质文化遗产的制作工艺与文化内涵,最终形成一份包含调研报告、的珍贵档案。

科学解码:一毫米经纬间的千年智慧

在南京云锦博物馆,团队通过微距镜头捕捉到"花楼织机"的精密运作:7月8日下午,“通经断纬”技法的现场演示显示,云锦织物每平方厘米需穿插32根纬线,其工艺精度要求极高。在7月10日的基础体验课程中,团队成员平均耗时3小时仅完成5厘米见方的纬线穿梭练习。"每毫米误差都会导致纹样变形",负责工艺记录的成员王某展示着标注7类技术难点的《云锦织造错题集》。

双城对照:寻找非遗传承的现代答案

团队于7月12日转赴广州,在广东丝绸博物馆继续开展粤绣部分的调研。通过对比发现,粤绣中的“钉金绣”针法工作效率显著高于云锦,日均完成面积约为后者的8倍,体现出广绣注重效率与实用性的特点;而云锦则以其强烈的立体感和浮雕效果展现出独特的艺术价值。在7月16日的粤绣体验环节中,团队成员完成了5cm×5cm的基础绣片,并系统记录了包括“丝线劈绒”在内的6种核心针法,进一步理解粤绣在材料处理与技法运用上的特点。

创新传承:数字化让古老技艺"活"起来

基于双城调研所获的一手材料,团队于7月21日提出“双栏对比分析法”,将云锦的“挑花结本”图案设计流程与粤绣的“纹样拓印”技法进行并列呈现,清晰展示两者在技术逻辑与审美表达上的异同。7月26日完成的1.8米展板上,通过嵌入动态二维码,观众可扫码实时观看织机运作影像,实现“实物+数字”立体展示,这种展示模式已获两地博物馆采纳。

青年行动:非遗保护中的新力量

本次实践不仅为两大非遗项目提供了详实的当代档案,也体现出Z世代青年在传统文化保护与传播中的积极作用。团队通过社交媒体、短视频平台及线下工作坊等多种渠道,将调研过程与成果向社会公开,增强了公众对云锦、粤绣的关注与理解。有成员表示,“这次经历彻底改变了我们对传统手艺的认知,它们不是静止的历史,而是活着的、仍在呼吸的文化。”

结语

“织绣研究小分队”团队的调研活动,不仅是对传统技艺的系统记录,更是一次深入理解工匠精神与文化脉络的实践。项目指导老师指出,该成果既具备学术参考价值,也为非遗教育、传播与创新提供了可行路径。完整调研材料与展览内容将于今年9月在南京和广州两地同步展出,届时公众可近距离感受非遗技艺背后的百年智慧与当代活力。

文字作者:王烨,赖怡宁

图片作者:王烨,赖怡宁

社会实践内容推荐

- 兰大学子通渭社会实践——探寻文化脉络,传承时代精神

- 2025-08-31

- “南北织绣研究小分队”:千里寻访非遗韵,百年解码云锦绣

- 2025-08-31

- 探黄河生态 践青春担当 黄河护滩行动

- 2025-08-31

- 砼旅探企,问策兴乡

- 2025-08-31

- 创意美术课

- 2025-08-31

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台