绿金研途——南审学子解码ESG视角下商业银行气候风险管理

- 发布时间:2025-08-18 阅读:

- 来源:南京审计大学金融学院“绿金研途,智防风险”社会实践团队

2025年7月7日至13日,南京审计大学金融学院“绿金研途,智防风险”社会实践团队在张成翠、陈奉功两位专业导师指导下,围绕“商业银行ESG框架下的气候风险管理机制”这一前沿课题开展专项调研。团队采用“实地考察+云端访谈+区域联动”的立体化调研模式,系统考察了环境治理(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三大维度与商业银行气候风险管控体系的协同机制。本次调研旨在通过实证研究,为构建具有中国特色的“ESG-气候风险” 综合管理办法积累实践素材,从而推动绿色金融创新,服务国家“双碳”战略目标。

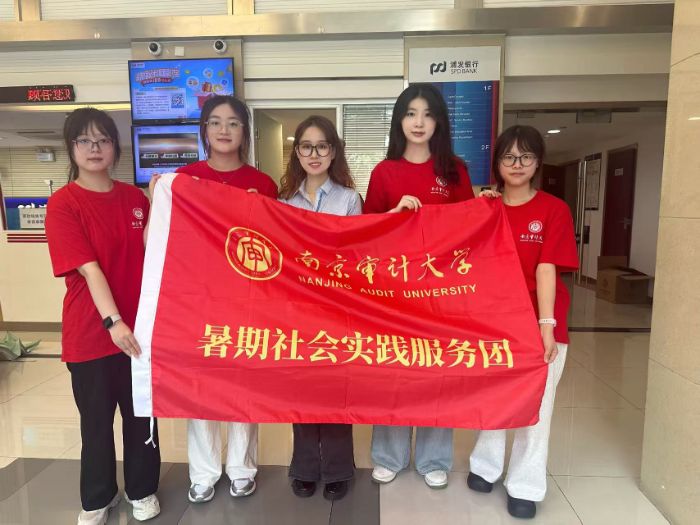

7月8日,社会实践小分队首站走进浦发银行南京江北分行,近距离观察ESG理念在银行业务中的实施路径。环境维度层面,该行以差异化信贷政策为高碳行业转型提供支持,其中全市场首笔挂钩ESG的精选债券指数绿色存款颇具代表性,该产品资金专项投向可再生能源发电、高效储能设备等绿色产业项目,既实现了环境效益,又通过指数挂钩机制保障了金融价值,形成环境与治理的协同效应。社会维度层面,“浦大喜奔”APP的绿色低碳专区通过碳账户、绿色积分等体系,激励用户践行低碳生活;长三角绿色一体化主题信用卡则在公交地铁、新能源充电等出行场景提供支付优惠,让ESG理念自然渗透至社会消费环节。治理层面,“浦发绿创”品牌构建了从绿色金融产品创新到风险管控的全流程体系,成为该行践行ESG理念的核心载体。

7月10日,团队通过线上会议与交通银行连云港分行展开深入交流,其在ESG框架下的气候风险管控逻辑清晰可辨。环境维度层面,该行严把“两高”项目准入关,钢铁行业实施全名单管理,新客户需经上级行审批方可开展业务,电力行业则优先支持清洁能源,对煤电装机容量设置明确要求,从源头防控气候风险。治理层面,将气候风险纳入全面风险管理体系,通过气候风险敏感性压力测试、欧盟碳边境调节机制专项测试等工具实现量化评估与动态管控,同时积极参与国际可持续发展准则理事会(ISSB)标准交流,推动国际经验与本土实践结合。社会价值层面,“环保贷”等产品将普惠金融与绿色金融有机融合,新能源汽车低息车贷助力社会低碳消费转型,形成环境、社会、治理的联动效应。

此外,团队成员分头调研了各自所在地的商业银行并进行深入研讨,发现不同机构在ESG实践方面呈现出鲜明的差异化特色。部分银行立足区域资源禀赋优势,创新推出针对本地光伏、风电等新能源产业链的专项绿色信贷方案,通过环境风险量化评估模型与绿色金融政策的协同应用,实现环境效益与金融安全的双重保障;有的机构则依托“线上智能风控+线下社区服务”的融合模式,开发气候适应性小微金融产品,在提升社会维度的金融包容性同时增强气候韧性;更具前瞻性的银行已将ESG关键绩效指标深度嵌入治理架构,构建起从董事会战略决策到分支机构执行的ESG闭环管理体系,确保气候风险管理战略的垂直贯通。这些来自不同地域、各具特色的实践探索,不仅丰富了绿色金融的产品谱系,更从操作层面验证了“ESG-气候风险”整合管理体系的实践可行性与推广价值。

在实践过程中,团队建立了科学的分工协作机制:数据收集组采用“问卷调研+深度访谈+实地观察”的多元方法,精准采集商业银行ESG实践的一手资料;分析组运用Python、Tableau等数据分析工具,通过文本挖掘、趋势分析等技术手段,系统梳理关键指标间的关联性,深度挖掘数据背后的业务逻辑与潜在风险;记录组则系统整理各地银行的创新案例,形成连贯的叙事脉络。经过7天的调研,团队不仅积累了丰富的实践素材,更深入理解了商业银行如何通过ESG框架提升气候风险管理能力,为后续构建“ESG-气候风险”综合管理办法、推动绿色金融发展提供了扎实的实践支撑。

作者:鲍敏瑶

来源:南京审计大学金融学院“绿金研途,智防风险”社会实践团队

- 社志融合 童心筑梦:标营社区夏令营培育“少年火炬队”

- 南京市秦淮区标营社区开展的“雏鹰起航・筑梦标营”青少年夏令营,由南京财经大学法学院社工专业师生策划执行。

活动通过 - 2025-08-18

- 绿金研途——南审学子解码ESG视角下商业银行气候风险管理

- 2025年7月7日至13日,南京审计大学金融学院“绿金研途,智防风险”社会实践团队在张成翠、陈奉功两位专业导师指导下,围绕“商业

- 2025-08-18

- 南医学子助力哮喘儿童夏令营:创新健康科普新路径

- 南京医科大学实践团队"控糖脱敏护成长之路,接苗防疫守青春之盾"助力南京市儿童医院哮喘儿童夏令营,创新设计游戏化教学与非遗体

- 2025-08-18

- 非遗五禽戏走进梧川村 中医药学子助力乡村健康生活

- 2025-08-18

- 安中学子开展中医特色义诊服务

- 2025-08-18

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台