聊城大学文学院 星火熠熠承先志 丹心灼灼拓新程

- 发布时间:2025-08-12 阅读:

- 来源:刘伊蕊 陈祥莹 聊城大学文学院

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉的重要指示精神,引领青年学生筑牢理想信念根基,推动红色基因在实践中薪火相传,7月18日至7月26日,聊城大学常青藤志愿者服务队前往全国青少年井冈山革命传统教育基地,参与2025年“井冈情·中国梦”全国大学生暑期社会实践专项行动。团队成员在实践中汲取红色养分,筑牢信念之基,以新时代青年的赤诚与担当传承红色基因,为推进中国式现代化挺膺担当。

历史溯源·革命圣地汲取精神力

知所从来,思所将往,方明所去。习近平总书记在井冈山考察时指出,“井冈山时期留给我们最为宝贵的财富,就是跨越时空的井冈山精神”。带着这份对精神财富的敬畏,团队成员先后走进八角楼革命旧址、黄洋界哨口、井冈山革命烈士陵园、大井朱毛旧居、小井红军医院等地,通过专题授课、实地研学、互动教学等形式,系统了解井冈山革命斗争史,深刻领会中国共产党人在艰苦卓绝的井冈山斗争中体现出的“坚定信念、艰苦奋斗、实事求是、敢闯新路、依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神。

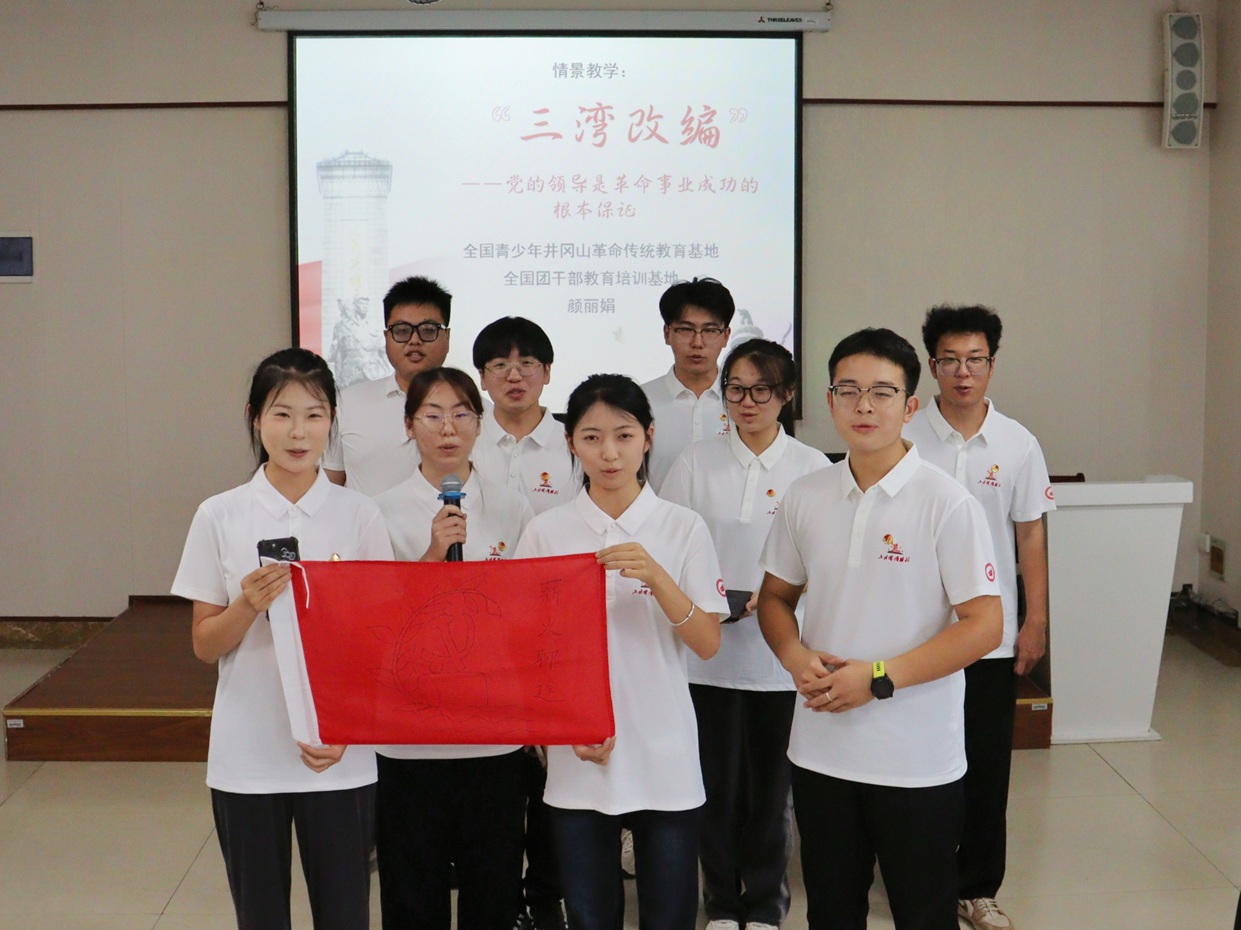

一场场沉浸式体验教学,让历史变得可见可感可触。“红军的一天”体验教学中,团队成员通过干农活、自做红军餐、急行军等活动,真切感受到革命先辈的坚韧与军民鱼水情;“三湾改编”情景教学里,团队成员亲身体验整编队伍,深化对“支部建在连上”“党对军队的绝对领导”的理解;红歌教学课堂上,团队成员学唱《红星歌》《毛委员和我们在一起》等红色经典歌曲,朴实的歌词展现出红军上下团结一心的坚定信念;编制草鞋时,团队成员在一次次搓捻拉拽中,深刻感受到红军当年的艰苦生活和革命乐观精神。

实践深耕·调研走访传承红色薪火

为丰富实地资料,收集调研数据,团队前往茨坪镇茨坪村、红军路社区,茅坪镇神山村及红星街道映山红路社区进行实地考察和资料搜集,并通过入户走访、问卷调查、访谈调研等方式,了解井冈山群众对红色文化的认知程度与传承态度,为后续编写课程教材、完善调研报告等工作做好充足准备。

深入村落调研时,团队发现红色文化在基层传承面临诸多挑战。在茨坪村,曾作为传播红色故事重要载体的“会说话的路灯”,因长期缺乏资金投入和技术维护,设备老化问题日益突出,传播效能大打折扣。在与井冈红色歌谣传承人陈平梅、红军医药代表性传承人余宝平交谈中,团队了解到,两位传承人一直专注于红军史料的收集与整理。陈平梅着重强调红色歌谣作为文化资产和历史记忆载体的价值,表达对红色文化传承的真切期盼;余宝平则倡导年轻一代运用艺术、教育和科技手段学习发扬革命精神,让世界更好地了解中国故事。这些见闻,更加坚定了团队成员以调研为基、以创新为要,在传承井冈山精神中破解现实难题、让红色文化焕发时代光彩的决心。

时代赋能·文创微课续写井冈新篇

站在新时代,弘扬红色文化、增强文化自信,需将红色资源转化为文创产品的内核,凝聚全社会弘扬红色文化的共识。基于这一思路,团队深耕井冈山精神沃土,打造融入井冈山火炬雕塑等元素的“井岚兔”原创IP形象,并延伸开发出抱枕、钥匙扣、手机壳等周边产品。该系列以生动活泼的卡通形象,让红色文化以更鲜活的姿态“飞入寻常百姓家”。同时,团队立足井冈山红色地标与历史场景,设计明信片、冰箱贴、邮票等文创产品,推动当代年轻人在追捧“红色潮品”的同时牢记历史,力求以文创产品激活红色基因,让红色基因在新时代持续焕发活力。

为助力青年在实践中受教育、长才干,推动思政教育与社会实践深度融合,团队聚力构建“行走中的思政课”“舞台上的思政课”等沉浸式课堂。成员们走进井冈、回望井冈、品味井冈,以井冈山红色资源为根基,把思政小课堂和社会大实践相结合,精心打造“红色印记·青年之声”系列微团课,让革命旧址成为可触可感的鲜活教材,推动青年学生从红色历史的倾听者转变为革命精神的传播者。团队以习近平文化思想为引领,将舞台艺术作为延伸,运用青年乐于参与、乐于接受的形式,编排井冈山红色情景剧,把党史学习教育从讲台搬上舞台,真正发挥“以演促学、以演促悟”的作用,让红色教育真正浸润青年心灵、转化为奋进行动。

巍巍井冈铸忠魂,薪火相传路且长。此次井冈山之行,让团队深切体会到:传承红色基因,非一朝一夕之功,需久久为功;弘扬革命精神,非一人一事之力,要众志成城;践行时代使命,非一蹴而就之举,应笃行不怠。回望峥嵘岁月,奋进复兴征程。团队将矢志不渝传承好“井冈山精神”这一宝贵财富,持续以青年视角挖掘和讲好红色故事,在新时代红色文化传播中挺膺担当,以不熄的信仰星火照亮奋斗征程,守护好中国共产党人的“精神之源”,续写属于新时代青年的壮丽篇章。

感悟升华·躬行践履坚定使命担当

井冈山的一碑一馆一址一居,无不诉说着共产党人的初心与信仰;井冈山的一花一草一树一田,无不映射出新时代奋斗者的决心与力量。作为实践团队的指导教师,我必将在深刻领悟井冈山精神的基础上,切实做好大学生暑期社会实践专项行动的工作,指导青年学子在实践中对标“三个有利于”标准,查实情、用实招、出实策、见实效,深耕细作课题项目,努力让“上井冈 得胜利”的实践目标真正落地生根。

——聊城大学常青藤志愿者服务队

踏上井冈山这片革命圣地,在这里的九天,每一天都是精神的洗礼。我们在黄洋界的云雾里触摸历史,在八角楼的油灯下聆听回响,那些课本上的故事突然有了滚烫的温度。编草鞋时笨拙的双手,调研报告里反复打磨的数据,深夜讨论时碰撞的思想火花……都在告诉我:新时代的“长征”或许不再需要我们抛头颅,但依然需要这股子“闯”劲。我会带着井冈山这捧星火回去,把它种进日常的学习和未来的选择里,让它继续燃烧。

——聊城大学常青藤志愿者服务队

踏上井冈山,曾经的“革命摇篮”对我而言,不再只是书本上的概念。行走在革命旧址之间,脚下是真实的土地,眼前是沉默的山峦,井冈山精神就蕴含在这片浸透热血的山川草木之间,历史的厚重感第一次这样沉甸甸地落在我心上。作为新时代青年,我深感肩上责任的分量,传承这份精神,不是空谈理想,而是要将其内化于心,外化于行。今后,我会带着这份触动,更加踏实学习、真诚待人,让井冈山精神在我们这一代人的实践中延续下去。

——聊城大学常青藤志愿者服务队

在井冈山的九天实践,我触摸到了历史的温度。烈士陵园里,数不清的名字刻在石壁上,他们那么年轻,却永远留在了这里;老乡家做饭时,灶台的火光映着他们朴实的笑脸,那种不加修饰的真诚,比任何理论都要生动;夜晚与伙伴们整理材料,电脑屏幕的光映在每个人的脸上,争论、修改、达成共识,这种纯粹的协作让人踏实。离开时回头望了眼这片红色土地,忽然懂了:信仰不是飘在天上的云,而是长在地里的根。这九天,我的脚沾了泥土,心里多了重量。

——聊城大学常青藤志愿者服务队

审核:石勇

- 唱诗传韵推普音 书香桔灯照童心 —— 唐苗老师助力 “家有书香小桔灯” 活动

- 8月8日,中南大学“锦绣苗乡,语你同行”推普助力乡村振兴实践团指导老师唐苗受邀参加由贵州省妇联主办的【书香伴成长 桔灯暖童心

- 2025-08-12

- 推普活水润苗乡 青春筑梦“语”同行

- 为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于教育和语言文字工作的重要指示精神,全面落实《教育强国

- 2025-08-12

- 探寻非遗魅力,守护文化根脉

- 2025-08-12

- 安徽中医药大学:青春之力注入社区治理

- 2025-08-12

- 聊城大学文学院 星火熠熠承先志 丹心灼灼拓新程

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉的重要指示精神,引领青年学

- 2025-08-12

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台