山西应用科技学院管理学院“践梦乡关行,育才振华魂”实践队完成暑假社会实践活动

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

- 来源:多彩大学生网

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,弘扬志愿服务精神,传承红色基因、弘扬敬老爱幼的传统美德,7月11日至16日,山西应用科技学院“践梦乡关行,育才振华魂”实践队以云端组队形式,联动太原市、临汾市、运城市多地资源开启暑期三下乡征程。队员们跨越空间阻隔,依托线上平台架起服务桥梁,聚焦乡村教育振兴与文化传承,用知识赋能成长,用行动诠释担当,在云端耕耘中为三地乡村播撒希望种子,于数字空间里书写青春与乡土的双向奔赴。

一、养老院里的书声和扫帚声

夕阳书香相伴,养老院充满温情

为贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,扎实推进新时代文明实践志愿服务工作,实践成员芦一洣同学赴当地养老院开展“关爱老年人,青春送温暖”主题志愿服务活动,旨在通过精准化服务调研,为完善基层养老服务模式积累实践经验,助力提升老年群体获得感、幸福感。“张大爷,今天咱读段抗战故事?还是看养生的?”芦一洣刚走进养老院活动室,就被几位老人围住了。她手里的帆布包里装着十来本书,都是前一天跟院长打听好的——李奶奶爱听历史,王爷爷总念叨血压,还有几位视力模糊的老人,就等着她来读。坐在窗边的陈爷爷颤巍巍摸出个布包,里面是泛黄的日记本。“小芦你看,这是我年轻时在厂里记的,那时候加班赶工,就盼着国家能快点富强。”老人的声音带着气音,却字字清晰。芦一洣俯着身听,手里的笔飞快地记,阳光透过纱窗落在两人肩头,把影子拉得很长。“这些故事比书本珍贵多了,”她后来红着眼圈说,“有位奶奶讲她送儿子参军的事,说‘只要国家需要,咱啥都舍得’,我突然懂了‘家国’俩字咋写。”活动结束时,老人们拉着她的手依依惜别,纷纷表示这样的陪伴让他们倍感温暖。这场陪伴虽短,却让老人感受到温暖,也让芦一洣在付出中体会到敬老爱老的意义,用青春行动诠释责任与温情。

(图为芦一洣提供)

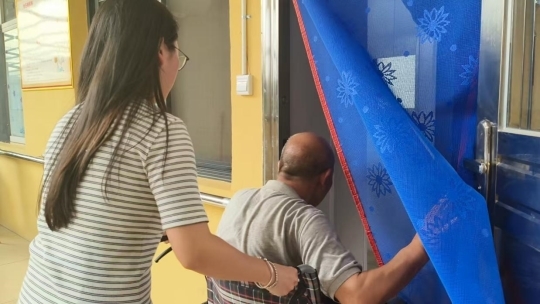

清洁整理环境,营造舒适生活

为了提升学生的实践能力与责任担当,在劳动中学会换位思考,增强服务意识,实践成员翟兵奇同学翟同学与养老院充分对接,结合老年群体特点及实际需求。他先向院长了解老人居住区域的卫生重点,随后便有条不紊地投入清扫,仔细擦拭窗户玻璃,清理卫生死角,并重新整理摆放杂乱的桌椅。擦到三楼时,82岁的赵奶奶拄着拐杖站在房门口:“孩子,歇会儿吧,我这屋不脏。”他笑着摆摆手,转身帮老人把散落在床头的药盒归置整齐,“奶奶您看,这样按早中晚摆好,就不会吃错啦。”午饭时翟兵奇端着餐盘穿梭在餐桌间,有位爷爷夹不起鱼,他就蹲下来一点点把刺挑干净。这场劳动不仅改善了居住环境,更用行动传递了关爱,让敬老美德在实践中闪光。

二、烈士陵园里的低语

祭陵园烈士英魂,传承红色精神

为了向青少年传递革命理想、爱国情怀和奋斗精神,引导人们从英烈事迹中汲取精神力量,坚定理想信念,实践成员陕河山同学走进太原双塔革命烈士陵园,开展主题实践活动。他仔细擦拭烈士墓碑,认真阅读碑文记载的英雄事迹,太原双塔革命烈士陵园的松柏长得笔直,陕河山蹲在一块墓碑前,用纸巾擦去碑上的尘土。“赵文亮,1927年生,1949年牺牲,太原战役中……”他轻声念着,对"太原战役"中牺牲的年轻战士事迹进行了详细记录。在纪念馆参观时,一封战地家书被玻璃罩着,纸页边缘都卷了角。“俺娘,儿在前线一切都好,您别惦记。等胜利了,俺就回家种二亩地,陪您晒太阳。”陕河山盯着那行字看了很久,掏出手机把照片拍下来。“以前在课本里读‘牺牲’,就是两个字,”他对着镜头跟队员们分享,“现在才知道,每个字背后都是活生生的人。”陕河山通过所展出的战地家书及遗物等实物资料,深刻体会到革命先烈舍生忘死的崇高精神。此次祭奠不仅是追思缅怀,更是在红色洗礼中汲取奋进力量,坚定传承英烈精神的纪念。

(图为陕河杉擦拭墓碑 陕河杉供图)

探访路居博物馆,追寻元帅足迹

为深入开展爱国主义教育,传承红色基因,实践队长时晨瑶同学怀着崇敬之情踏进朱德路居博物馆。在一幅幅珍贵的历史图片、一件件斑驳的革命文物前驻足凝视,认真聆听朱德同志的生平事迹与那段峥嵘岁月的故事,每一段都生动展现了他坚定的理想信念和一心为民的初心在馆中,她深刻感受到朱德同志追求真理、不忘初心的坚定信念,以及为国家独立、民族解放无私奉献的伟大精神。时晨瑶在朱德路居博物馆拍了段视频,镜头里的煤油灯、旧军装,配上她的解说:“朱老总当年在这儿住了三天,桌上总摆着老百姓送的小米。他说‘咱们打仗,就是为了让大家都能吃上饱饭’。”视频发在群里,队员们纷纷留言:“这才是该追的星!”此次朱德路居博物馆之行,不仅丰富了实践队队长的精神世界,也为后续实践活动注入强大的精神动力,激励实践队在新时代勇挑重担,砥砺前行。

(图为时晨瑶聆听革命故事 时晨瑶供图)

缅怀革命先烈,感悟初心使命

为了引导大学生以英烈为榜样,将敬意转化为奋斗动力,在成长中践行责任担当,让英烈精神成为青春路上的精神灯塔,实践成员裴卫欣怀着肃穆之心来到烈士陵园,开展了一场深刻的红色教育之旅。他在烈士纪念碑前默哀致敬,并逐一瞻仰烈士墓区。在整理烈士生平资料时,裴卫欣被一位年仅19岁就壮烈牺牲的小战士事迹深深感动,她手里的笔记本上抄着一段铭文:“我们不怕死,我们怕被遗忘。”一位19岁烈士的事迹让她掉了眼泪,仪式后,重点围绕“英烈精神与青年担当”展开学习——通过泛黄的战地日记了解先烈“为家国安宁不惜牺牲”的初心,透过锈迹斑斑的武器感受“直面艰险绝不退缩”的勇气,对照烈士们“舍小家为大家”的抉择反思当代青年的责任坐标。阳光透过枝叶洒落,她在寂静中沉思,将英烈精神默默铭记。她在纪念馆里看到一把锈迹斑斑的步枪,枪托上刻着个“家”字。“讲解员说,这是战士们在战壕里刻的,想家了就摸一摸。”她摸着冰冷的枪身,突然想起爷爷总说的“安稳日子不是天上掉的”。那天离开时,夕阳把她的影子投在纪念碑上,仿佛在跟那些年轻的英灵并肩而立。这场缅怀之旅,让她在红色印记中汲取前行力量,更坚定了传承初心的信念。

三、社区里的课堂与防骗

关爱留守儿童,辅导课业学习

为了缓解孩子们的孤独感,让他们在陪伴中感受到被重视、被呵护。实践队员王新凌来到社区留守儿童之家,为孩子们开展课业辅导。“你看这鸡兔同笼,咱把兔子当成鸡,就少算了两条腿……”她手里拿着用彩纸剪的小鸡小兔,是前一晚熬了半宿做的。10岁的小雨总爱走神,王新凌发现她喜欢画画,就把应用题编成漫画:“你看这道题,就像你画的小猫追蝴蝶,路程差是……”。除了讲解课本知识外,王新凌还组织孩子们开展趣味数学游戏、英语情景对话等互动学习。看着孩子们弄懂难题后的笑脸,王新凌用爱心与耐心,为留守儿童的成长之路添上了温暖一笔。

(图为王新凌在辅导儿童作业 王新凌供图)

防骗反诈宣传,守护老人钱包

为了让中老年人建立防范意识,构建个人安全防护屏障,守护其生活根基与身心安宁。实践队员廉舒涵同学用亲切问候拉近距离,让老人放下抵触,愿意倾听防骗知识。她举着张漫画海报,上面画着个戴墨镜的“骗子”正抢老人的存折。爷爷不相信:“电视上不也有抽奖吗?”她赶紧打开手机,调出“国家反诈中心”APP的演示视频:“您看,这个能拦截诈骗电话,我帮您装上。”宣传中,结合案例向居民讲解诈骗分子的常用套路、识别技巧及防范措施,重点针对老年群体开展“一对一”讲解。同时,她还协助社区工作人员建立“反诈信息群”,便于及时推送最新预警信息,形成长效宣传机制。整个宣传既提升了老人的警惕性,又给予了实际帮助,有效降低社区老人被骗风险,守护了他们的养老钱和晚年安宁。

红色传承组躬身革命圣地,在太原双塔革命烈士陵园、临汾朱德路居等地,以敬献花篮、净拭墓碑等庄重仪式,于默哀沉思与铮铮誓言中,让革命精神在心灵深处扎根;运城市敬老服务组深耕养老一线,深入社区养老院开展精准服务,从细致清扫居所、诵读报刊资讯到陪伴步履蹒跚的老人漫步暖阳下,用劳动的温度与陪伴的温情,为暮年时光注入暖意;助学组扎根运城社区留守儿童之家,制定辅导方案,深耕课业难点,细致解析数理公式,让知识传递浸润温度,实践队员们不仅将温暖与关怀传递给需要帮助的群体,更在服务过程中深化了对社会责任的理解。活动以精准服务对接基层所需,让队员在实践淬炼中厚植初心,更将青春力量播撒于乡土之间,让三下乡的足迹镌刻着责任担当与成长印记。 未来,队员们将带着这份来自三晋大地的精神滋养,在“育才振华”的道路上持续前行,让乡关的文脉在新时代绽放更绚丽的光彩。

供稿:王新凌 翟兵奇 廉舒涵

- 成都理工学子进社区:AI领航童心 传统照亮未来

- 2025-08-11

- 山东大学(威海)山海“博时急救”宣传团前往山东省威海市西北山社区开展急救知识宣传活动

- 山东大学(威海)山海“博时急救”宣传团前往山东省威海市西北山社区开展急救知识宣传活动

- 2025-08-11

- 山东大学(威海)山海“博时急救”宣传团走进钦安社区普及急救知识​

- 山东大学(威海)山海“博时急救”宣传团走进钦安社区普及急救知识​

- 2025-08-11

- 瑶药生香康养路:广西师大实践队踏访富川探法治赋能之道

- 为研究民族医药赋能康养产业发展的法律激励机制,广西师范大学法学院 / 律师学院瑶医药康养法治护航队聚焦广西瑶医药立法,赴富川

- 2025-08-10

- 青春护航,点亮乡童求学路:大学生开展留守儿童关爱实践活动

- 本项目是由大学生发起的关爱留守儿童社会实践活动,通过实际行动为乡村的留守儿童送去温暖与希望。

活动中,团队成员利 - 2025-08-10

-

大学生三下乡投稿平台