多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

戥秤技艺的传承坚守与文化追寻:“度量衡韵”长三角非遗文影探索队探访温岭戥秤制作技艺传承人

- 发布时间:2025-09-05 阅读:

- 来源:中国计量大学“度量衡韵”长三角非遗文影探索队

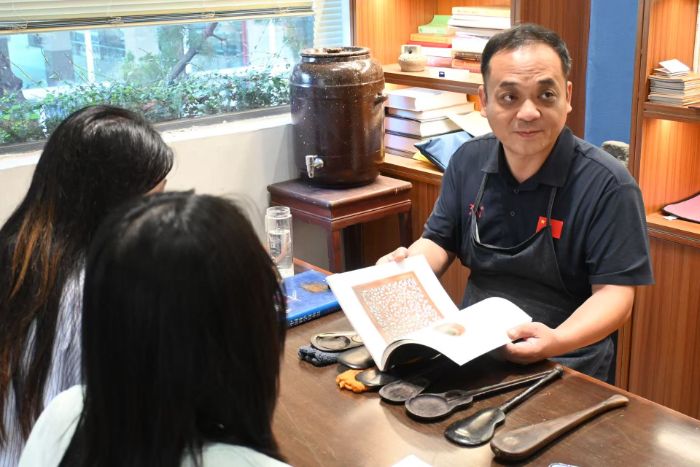

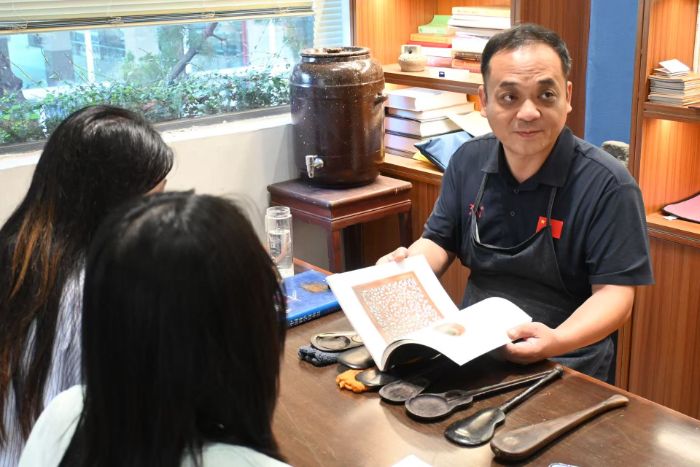

2025年8月,中国计量大学法学院“度量衡韵”长三角非遗文影探索队走进浙江省温岭市,探访戥秤制作技艺传承人叶永峰。通过对这门可追溯至宋代、在雍正年间形成专属文字记载的传统手艺的深度调研,呈现其在时代变迁中的传承轨迹、精湛工艺与生存思考。

传承之路:从收藏起步到使命担当

叶永峰师傅与戥秤的缘分,始于童年时期家中经营中药材生意的耳濡目染。彼时,他常拿着戥秤称石头,对这一器具产生了浓厚兴趣。1996年工作后,他才真正与戥秤技艺深度结缘——起初以收藏为出发点,在没有手机、微信等便捷通讯工具的年代,他奔波于全国各地,寻觅散落的戥秤。 收藏过程中,面对许多损坏的戥秤,叶永峰师傅萌生了修复的想法,进而开始研究戥秤制作技艺,并拜入师门系统学习。截至目前,他从事戥秤相关工作已近三十年。2000年,叶永峰师傅创建“今兴号”,正式开展戥秤传统工艺的研究、保护与制作,将个人兴趣转化为对非遗技艺的责任与使命。

收藏过程中,面对许多损坏的戥秤,叶永峰师傅萌生了修复的想法,进而开始研究戥秤制作技艺,并拜入师门系统学习。截至目前,他从事戥秤相关工作已近三十年。2000年,叶永峰师傅创建“今兴号”,正式开展戥秤传统工艺的研究、保护与制作,将个人兴趣转化为对非遗技艺的责任与使命。

作为中国收藏家协会度量衡分会副会长,叶永峰师傅不仅专注于戥秤的制作与修复,还致力于行业交流与文化传播。他深入研究古籍典籍,曾在浙江图书馆查阅三四天,考证“戥”字的演变——从宋代至明代清初写作“等”,雍正年间因戥秤使用广泛才专门创造“戥”字,为戥秤文化研究提供了重要依据。

匠心技艺:多领域融合的精细追求

戥秤虽小巧,却蕴含多领域技艺,制作过程极为精细。从材质来看,戥秤涉及竹木牙角等多种材料,与木杆秤以木头为主要原料截然不同。古代戥秤杆材多样,有骨头、象牙等,如今象牙禁用,常用的骨头也需挑选生长周正的马骨、骆驼骨、水牛骨,其中牛骨因质地粗糙,选用时更需严苛筛选;秤坨、秤盘多为金属打造,部分古代秤坨通过敲制而成,铜扣等部件还涉及篆刻、刻字技艺;秤盒则关联木工与雕刻,工艺复杂。

制作关键在于“精准”,且需遵循传统标准与工艺。叶永峰师傅制作戥秤以清代计量单位为依据,参照清代官办标准砝码校准,力求在做工、材料、工具上还原传统。校准环节尤为精细,与普通木杆秤差异显著——木杆秤多采用银丝或铝丝钉入、切出刻度,而戥秤杆体小巧,无法采用此类方式,上色多依赖传统秘方,刻度刻画全凭经验与手感。

一把戥秤的制作需耗时十几天,远长于木杆秤几小时的制作周期。以刻度刻画为例,戥秤杆上需凿刻数百个星眼,工匠凭借长期积累的“心领神会”把控,无需反复观察,仅靠手感就能精准凿钻,刻出的星眼间距均匀、形态美观,展现出古代匠人“一辈子专注一事”的极致匠心。叶永峰师傅还提及,古代戥秤在微计量领域精度极高,如用骆驼腿骨制作的秤杆,轻且坚韧,能精确到0.036克,甚至可用头发作为秤绳提升灵敏度,其精度可与现代带防风罩的电子秤媲美。

文化价值:从计量工具到文明载体

戥秤不仅是精准的计量工具,更承载着丰富的文化内涵与科学智慧。古代当铺常用的“隔水称金法”,通过先在空气中称量金器重量,再将金器吊入水中称量,利用两次重量的换算,精准判断金器纯度,这种方法源于古人实践,兼具科学性与实用性,叶永峰师傅在研究中深入挖掘这一技艺,并在《中国计量》发表相关文章,让更多人了解古代计量智慧。

在文化传承方面,戥秤蕴含着“规矩”与“诚信”的文化内核。叶永峰师傅认为,度量衡是社会规则的重要体现,戥秤的精准不仅是技艺要求,更是古人诚信经营、遵守规则的象征。他修复戥秤时,严格遵循传统工艺,如用金丝楠木修补破损的秤盒,复刻古代机关扣,在修复件上刻下修复时间与个人印章,既保留文物原有风貌,又融入当代传承印记。

此外,戥秤还具有极高的收藏与艺术价值。叶永峰师傅收藏的一对“西厢记莺莺告别张生”主题戥秤,采用几百年前的螺钿镶嵌工艺,人物形象栩栩如生,历经战火与岁月沧桑后重新团聚,成为戥秤艺术价值与文化传承的生动见证。他还计划撰写一本书籍,从收藏角度出发,结合工艺特点,系统展示戥秤的文化价值与制作技艺。

传承困境与坚守:在兴趣与使命中前行

当前,戥秤传承面临诸多挑战。从市场角度看,戥秤实用功能逐渐被电子秤取代,需求锐减,且制作耗时久、成本高,一把戥秤即便售价数千元,仍难以覆盖人工成本,经济价值较低导致年轻一代缺乏参与意愿。

从技艺传承本身而言,戥秤制作依赖长期积累的身体经验与直觉,如精细的星眼刻画、精准的校准技艺,需“只可意会不可言传”的手感与经验,且对工匠视力要求极高。同时,目前国内专门研究戥秤技艺的人极少,传承脉络难以延续,叶永峰的师傅此前主要制作木杆秤,对古代精美戥秤的认知也有限,技艺传承面临断层风险。

谈及对年轻非遗传承人的期望,叶永峰师傅表示,年轻一代不应以短期经济收益为目标,而应关注技艺的文化价值与社会意义。他认为,人生漫长,做有价值、有意义的事,比追求眼前薪资更重要,年轻传承人需沉淀下来,专注技艺,即便无法超越古代匠人,也要尽力延续传统。 同时,他强调“家国情怀”的重要性。叶永峰师傅认为,传统技艺是国家文化的重要组成部分,传承戥秤等非遗,不仅是守护一门手艺,更是守护民族文化根脉。他希望年轻传承人能热爱国家、尊重传统文化,在传承中融入责任感,避免“躺平”心态,以“干一天就全心付出”的态度对待技艺,让传统技艺在当代焕发活力。

同时,他强调“家国情怀”的重要性。叶永峰师傅认为,传统技艺是国家文化的重要组成部分,传承戥秤等非遗,不仅是守护一门手艺,更是守护民族文化根脉。他希望年轻传承人能热爱国家、尊重传统文化,在传承中融入责任感,避免“躺平”心态,以“干一天就全心付出”的态度对待技艺,让传统技艺在当代焕发活力。

从收藏到制作,从研究到传播,叶永峰以数十年的坚守,成为戥秤技艺传承的重要纽带。他的经历印证了:传统技艺的传承,既需守住“精准”“诚信”的匠心之魂,也需以开放的心态挖掘文化价值,在兴趣与使命的支撑下,为非遗传承探索更多可能。

传承之路:从收藏起步到使命担当

叶永峰师傅与戥秤的缘分,始于童年时期家中经营中药材生意的耳濡目染。彼时,他常拿着戥秤称石头,对这一器具产生了浓厚兴趣。1996年工作后,他才真正与戥秤技艺深度结缘——起初以收藏为出发点,在没有手机、微信等便捷通讯工具的年代,他奔波于全国各地,寻觅散落的戥秤。

作为中国收藏家协会度量衡分会副会长,叶永峰师傅不仅专注于戥秤的制作与修复,还致力于行业交流与文化传播。他深入研究古籍典籍,曾在浙江图书馆查阅三四天,考证“戥”字的演变——从宋代至明代清初写作“等”,雍正年间因戥秤使用广泛才专门创造“戥”字,为戥秤文化研究提供了重要依据。

匠心技艺:多领域融合的精细追求

戥秤虽小巧,却蕴含多领域技艺,制作过程极为精细。从材质来看,戥秤涉及竹木牙角等多种材料,与木杆秤以木头为主要原料截然不同。古代戥秤杆材多样,有骨头、象牙等,如今象牙禁用,常用的骨头也需挑选生长周正的马骨、骆驼骨、水牛骨,其中牛骨因质地粗糙,选用时更需严苛筛选;秤坨、秤盘多为金属打造,部分古代秤坨通过敲制而成,铜扣等部件还涉及篆刻、刻字技艺;秤盒则关联木工与雕刻,工艺复杂。

制作关键在于“精准”,且需遵循传统标准与工艺。叶永峰师傅制作戥秤以清代计量单位为依据,参照清代官办标准砝码校准,力求在做工、材料、工具上还原传统。校准环节尤为精细,与普通木杆秤差异显著——木杆秤多采用银丝或铝丝钉入、切出刻度,而戥秤杆体小巧,无法采用此类方式,上色多依赖传统秘方,刻度刻画全凭经验与手感。

一把戥秤的制作需耗时十几天,远长于木杆秤几小时的制作周期。以刻度刻画为例,戥秤杆上需凿刻数百个星眼,工匠凭借长期积累的“心领神会”把控,无需反复观察,仅靠手感就能精准凿钻,刻出的星眼间距均匀、形态美观,展现出古代匠人“一辈子专注一事”的极致匠心。叶永峰师傅还提及,古代戥秤在微计量领域精度极高,如用骆驼腿骨制作的秤杆,轻且坚韧,能精确到0.036克,甚至可用头发作为秤绳提升灵敏度,其精度可与现代带防风罩的电子秤媲美。

文化价值:从计量工具到文明载体

戥秤不仅是精准的计量工具,更承载着丰富的文化内涵与科学智慧。古代当铺常用的“隔水称金法”,通过先在空气中称量金器重量,再将金器吊入水中称量,利用两次重量的换算,精准判断金器纯度,这种方法源于古人实践,兼具科学性与实用性,叶永峰师傅在研究中深入挖掘这一技艺,并在《中国计量》发表相关文章,让更多人了解古代计量智慧。

在文化传承方面,戥秤蕴含着“规矩”与“诚信”的文化内核。叶永峰师傅认为,度量衡是社会规则的重要体现,戥秤的精准不仅是技艺要求,更是古人诚信经营、遵守规则的象征。他修复戥秤时,严格遵循传统工艺,如用金丝楠木修补破损的秤盒,复刻古代机关扣,在修复件上刻下修复时间与个人印章,既保留文物原有风貌,又融入当代传承印记。

此外,戥秤还具有极高的收藏与艺术价值。叶永峰师傅收藏的一对“西厢记莺莺告别张生”主题戥秤,采用几百年前的螺钿镶嵌工艺,人物形象栩栩如生,历经战火与岁月沧桑后重新团聚,成为戥秤艺术价值与文化传承的生动见证。他还计划撰写一本书籍,从收藏角度出发,结合工艺特点,系统展示戥秤的文化价值与制作技艺。

传承困境与坚守:在兴趣与使命中前行

当前,戥秤传承面临诸多挑战。从市场角度看,戥秤实用功能逐渐被电子秤取代,需求锐减,且制作耗时久、成本高,一把戥秤即便售价数千元,仍难以覆盖人工成本,经济价值较低导致年轻一代缺乏参与意愿。

从技艺传承本身而言,戥秤制作依赖长期积累的身体经验与直觉,如精细的星眼刻画、精准的校准技艺,需“只可意会不可言传”的手感与经验,且对工匠视力要求极高。同时,目前国内专门研究戥秤技艺的人极少,传承脉络难以延续,叶永峰的师傅此前主要制作木杆秤,对古代精美戥秤的认知也有限,技艺传承面临断层风险。

尽管困境重重,叶永峰师傅仍以兴趣与使命感坚持传承。他利用自身资源收藏戥秤,借助网络、微信、抖音等现代信息渠道,及时获取戥秤相关信息,收集散落民间的珍贵藏品。作为高校人文学院客座教授,他还走进校园,向学生讲解古代微计量知识,展示实物戥秤,激发年轻一代对传统技艺的兴趣。

对年轻传承人的寄语:以价值为导向,坚守家国情怀谈及对年轻非遗传承人的期望,叶永峰师傅表示,年轻一代不应以短期经济收益为目标,而应关注技艺的文化价值与社会意义。他认为,人生漫长,做有价值、有意义的事,比追求眼前薪资更重要,年轻传承人需沉淀下来,专注技艺,即便无法超越古代匠人,也要尽力延续传统。

从收藏到制作,从研究到传播,叶永峰以数十年的坚守,成为戥秤技艺传承的重要纽带。他的经历印证了:传统技艺的传承,既需守住“精准”“诚信”的匠心之魂,也需以开放的心态挖掘文化价值,在兴趣与使命的支撑下,为非遗传承探索更多可能。

社会实践活动推荐

- 戥秤技艺的传承坚守与文化追寻:“度量衡韵”长三角非遗文影探索队探访温岭戥秤制作技艺传承人

- 2025-09-05

- 七彩假期护童梦,金城温情暖童心——兰州理工大学社会实践队开展新兴行业群体子女关爱行动

- 2025-09-05

- 常州工学院:探园林文旅新路,绘古今融合画卷

- 2025-09-05

- 从长安到伊犁 这群大学生在边疆写下“成长答卷”

- 2025-09-05

- 从博物馆到民俗街 长安大学学子在伊犁解锁“民族团结”的历史密码

- 2025-09-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台