多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

从博物馆到民俗街 长安大学学子在伊犁解锁“民族团结”的历史密码

- 发布时间:2025-09-05 阅读:

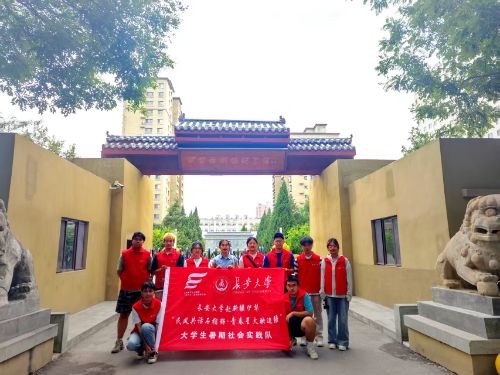

- 来源:长安大学赴新疆伊犁“民风共话石榴籽.青春星火映边疆”暑期社会实践团队

“这些草原石人见证了古代各民族在伊犁的交融,而丝绸之路的货币更是‘多民族共荣’的活化石。”在伊犁哈萨克自治州博物馆,长安大学实践队队员白心宇对着展柜里的文物,向同伴分享自己的感悟。2025年7月,这支实践队以“文化研学”为纽带,在伊犁的博物馆、民俗区探寻民族团结的历史脉络与当代实践。

走进伊犁林则徐纪念馆,实践队队员们怀着崇敬之心聆听讲解。“林则徐被贬伊犁后,仍主持修建水利工程、推广农业技术,不分民族帮助当地百姓改善生活。”馆内讲解员的介绍,让队员们深刻理解“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的内涵。队员们在“边疆治理”展区驻足良久,通过文献资料与场景复原,了解到历史上各朝代在伊犁促进民族融合、维护边疆稳定的举措,纷纷表示“爱国不是口号,而是实实在在为各民族群众谋福祉”。

如果说博物馆是“历史的课堂”,那么喀赞其民俗旅游区就是“活态的文化画卷”。实践队乘坐维吾尔族特色“哈迪克”马车,穿梭在蓝白相间的民居之间,沿途不时看到汉族工匠帮维吾尔族居民修缮房屋,哈萨克族商贩用流利的汉语向游客介绍手工艺品。“刚进一家刺绣店,店主阿姨就拉着我们学绣哈萨克族传统纹样,还教我们说维吾尔语的‘谢谢’。”队员苏巴提·赛麦提说,这些日常场景比书本更能让人感受到“各民族亲如一家”。

在六星街的非遗工坊,实践队队员们还体验了维吾尔族木雕、哈萨克族刺绣等技艺。“木雕需要耐心,就像民族团结需要慢慢经营。”非遗传承人阿卜杜拉一边指导队员们雕刻,一边分享心得,“我收的徒弟有汉族、回族,大家一起研究怎么把现代元素融入传统技艺,生意越做越好。”队员们发现,工坊里的作品既有民族特色,又融入了内地流行的设计风格,正是“文化互鉴”的生动体现。

实践队指导教师肖雅蕊表示,此次文化研学活动旨在让学生“从历史中汲取智慧,在现实中感受力量”。截至实践结束,队员们已整理博物馆研学笔记20余篇,记录民俗文化素材30余条。“以前觉得‘民族团结’很抽象,现在明白了,它藏在历史文物的纹路里,藏在民俗街的欢声笑语中,更藏在各民族群众互帮互助的日常里。”队员们在总结中写道。

走进伊犁林则徐纪念馆,实践队队员们怀着崇敬之心聆听讲解。“林则徐被贬伊犁后,仍主持修建水利工程、推广农业技术,不分民族帮助当地百姓改善生活。”馆内讲解员的介绍,让队员们深刻理解“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的内涵。队员们在“边疆治理”展区驻足良久,通过文献资料与场景复原,了解到历史上各朝代在伊犁促进民族融合、维护边疆稳定的举措,纷纷表示“爱国不是口号,而是实实在在为各民族群众谋福祉”。

如果说博物馆是“历史的课堂”,那么喀赞其民俗旅游区就是“活态的文化画卷”。实践队乘坐维吾尔族特色“哈迪克”马车,穿梭在蓝白相间的民居之间,沿途不时看到汉族工匠帮维吾尔族居民修缮房屋,哈萨克族商贩用流利的汉语向游客介绍手工艺品。“刚进一家刺绣店,店主阿姨就拉着我们学绣哈萨克族传统纹样,还教我们说维吾尔语的‘谢谢’。”队员苏巴提·赛麦提说,这些日常场景比书本更能让人感受到“各民族亲如一家”。

在六星街的非遗工坊,实践队队员们还体验了维吾尔族木雕、哈萨克族刺绣等技艺。“木雕需要耐心,就像民族团结需要慢慢经营。”非遗传承人阿卜杜拉一边指导队员们雕刻,一边分享心得,“我收的徒弟有汉族、回族,大家一起研究怎么把现代元素融入传统技艺,生意越做越好。”队员们发现,工坊里的作品既有民族特色,又融入了内地流行的设计风格,正是“文化互鉴”的生动体现。

实践队指导教师肖雅蕊表示,此次文化研学活动旨在让学生“从历史中汲取智慧,在现实中感受力量”。截至实践结束,队员们已整理博物馆研学笔记20余篇,记录民俗文化素材30余条。“以前觉得‘民族团结’很抽象,现在明白了,它藏在历史文物的纹路里,藏在民俗街的欢声笑语中,更藏在各民族群众互帮互助的日常里。”队员们在总结中写道。

社会实践活动推荐

- 七彩假期护童梦,金城温情暖童心——兰州理工大学社会实践队开展新兴行业群体子女关爱行动

- 2025-09-05

- 常州工学院:探园林文旅新路,绘古今融合画卷

- 2025-09-05

- 从长安到伊犁 这群大学生在边疆写下“成长答卷”

- 2025-09-05

- 从博物馆到民俗街 长安大学学子在伊犁解锁“民族团结”的历史密码

- 2025-09-05

- 暑期托班:点亮童心的实践之旅

- 2025-09-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台